あなたはクモヒトデをご存じですか?

「くも?虫?」

「ヒトデは聞いたことがあるけど、クモヒトデ?」

などなど良く分からないという方が多いかと思います。

実は、クモヒトデの名前には「クモ」が付いていますが、虫ではなく海の生き物です。

「生きた化石」クモヒトデ

クモヒトデは海の生き物で「ヒトデ」の親戚です。

親戚といっても「カエル」と「さかな」くらい違いがあります。

皆さんもご存じ「ヒトデ」は、水族館にある「タッチ水槽」のようなところに入れてあったりして、安全に触れる海の生き物って感じです。

けれど、ヒトデの親戚クモヒトデは、安心して触れられる生き物ではありません。

クモヒトデは、動きがめっちゃ早くてなかなか捕まえることができませんし、もし掴めたとしても自分で自分の腕を切ってしまうので、小さな子供ならびっくりして泣くのではないでしょうか?

水族館のタッチ水槽に入れてもらえそうもないクモヒトデ(Ophiuroidea)は、また人とのかかわりがほとんどありません。なにしろクモヒトデは、骨ばかりでおいしくないですし、生殖巣がウニほど大きくなりません。

そんなよく知られていないクモヒトデですが、その種類はヒトデの倍以上がいると言われ、5億年以上まえからこの地球で生活してきたことが化石からもよく知られています。

ここでは、そんなちょっと物珍しい「生きた化石」のクモヒトデをご紹介します。

クモヒトデは、なぜそんなに長い間形を変えずに生き続けてきたのか探ってみましょう!

クモヒトデという生き物

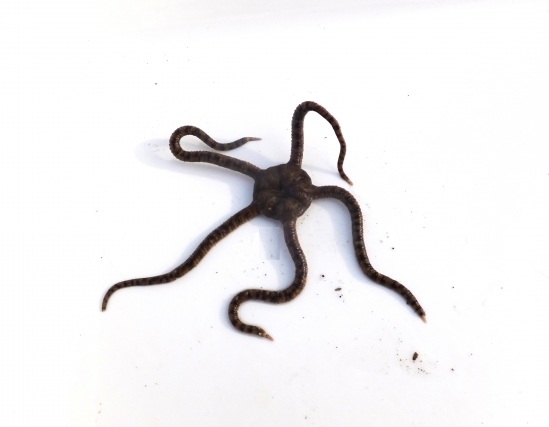

クモヒトデの大きな特徴は、まるい盤から伸びた細長いくねくねした5本の腕です。

このくねくねした腕がさかさか動いて、彼らはすばやく移動します。

私も初めて出会ったときは腰を抜かしました。

海の生き物ってみなさん動きがゆっくりなんで、急に動く生き物がいるとびっくりするんですよ・・・。

クモヒトデは、棘皮動物門に属するクモヒトデ綱の生物で、ヒトデ、ウニ、ナマコなどと同じ仲間です。

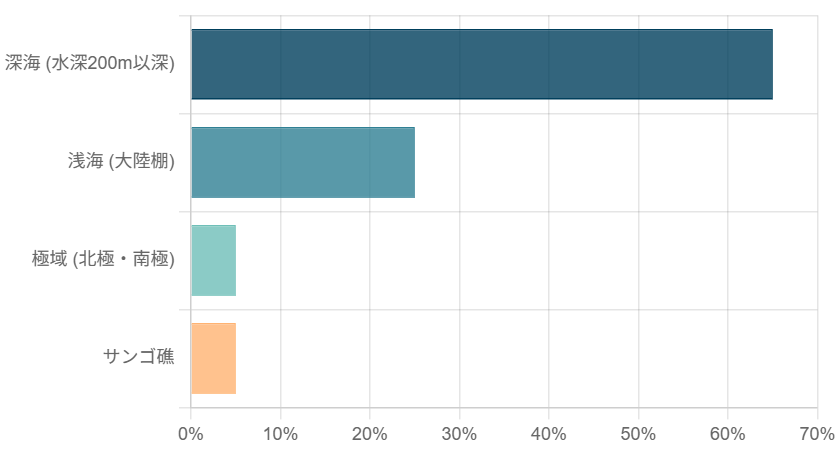

クモヒトデは、約2,000種を超える種が知られていて、潮間帯から極地、また水深8,000メートルに及ぶ深海まで、あらゆる海洋生息域に広く分布しています。

クモヒトデは、約5億年前のオルドビス紀初期には、すでに現在のクモヒトデとほぼ変わらない姿で存在していたことが化石から確認されています。その後、度重なる生物の大量絶滅を乗り越え、現在も地球上の様々な海域(特に深海)に多く生息しています。

クモヒトデが深海の途方もない水圧、極低温などの極限の環境で繁栄できるのは、彼らの体がとても強くて柔軟なためどのような場所でも適応することができるのです。

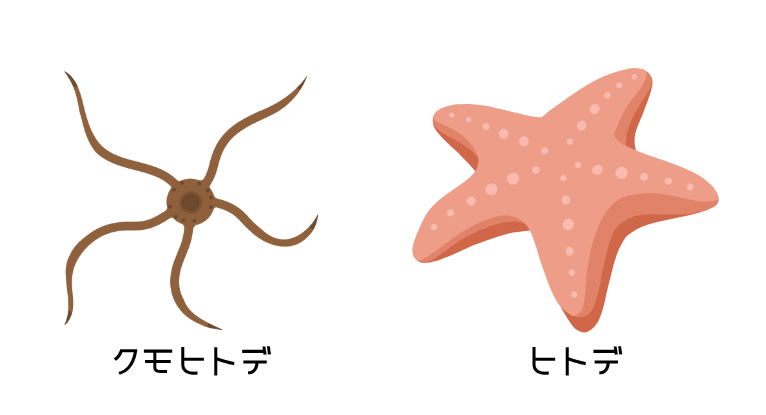

ヒトデとクモヒトデの違い

「クモヒトデ」は、よく知られている「ヒトデ」と何が違うのでしょうか?

ヒトデとクモヒトデの大きな違いは、体の中心にあります。

ヒトデの体の中心は、伸びた腕と一体化しています。

それに対してクモヒトデは、体の中心にはっきりと小さな中心盤を持ち、そこから5本の細く伸びています。この腕はとても柔軟で、棘のある種類もあります。

ヒトデの仲間には、その腕の部分に「管足(かんそく)」と呼ばれる水の通っている管があります。この管足を足のように使ってヒトデの仲間は動いたり、手のように使ったりしています。ヒトデの管足には、吸盤がついていてあちこちにくっついて体を固定することができます。

けれど、クモヒトデの管足は吸盤がありません。吸盤がないとあちこちにくっつくことができないので、ヒトデの動きとはだいぶ違った印象になります。

ヒトデには、吸盤があるので波の行きかう岩にもしっかりくっついて狩をしてカロリーの高い食べ物を捕まえることができますが、クモヒトデは吸盤がないので波が荒いと流されてしまいます。

そのためクモヒトデは、波のない静かな場所や岩の隙間、また他の動物につかまったりしながら暮らしています。

クモヒトデとヒトデの主な違いをまとめました。

| 特徴 | クモヒトデ(Ophiuroidea) | ヒトデ(Asteroidea) |

| 中心盤 | 小さく、明確で、しばしば平ら | 大きく、不明瞭で、腕と一体化している |

| 腕の付着 | 腕は中心盤から明確に分離しており、関節がある | 腕は中心盤と徐々に一体化している |

| 腕の柔軟性 | 非常に柔軟で、ヘビのような動きをする | 柔軟性は低く、しばしば硬直している |

| 管足 | 吸盤がなく、主に感覚/移動に用いる | 吸盤があり、主に付着/移動に用いる |

| 移動 | 腕を「漕ぐ」ような素早いヘビ状の動き | 管足を使った遅い吸盤ベースの動き |

| 神経系 | 分散型;神経環、放射状神経;腕は半自律的 | 集中型神経環と放射状神経 |

| 再生能力 | 高い再生能力 | 高い再生能力 |

素早い動き

クモヒトデは、海岸にいる生き物の中では動きの速い動物です。

クモヒトデは、腕をヘビのようにくねらせて素早く移動します。

この時、腕を波打たせるようにして体を推進させ、まるで海底を「漕ぐ」ように進みます。

クモヒトデは、捕食者に襲われると、腕を自切します。

その切り離された腕がくねくねと動き続けることで捕食者の注意をそらし、その間に本体が逃げます。もし腕が切れたとしてもすぐに再生することができるので安心です。

再生の力

クモヒトデの最も驚くべき能力の一つは、再生能力です。

彼らは失われた腕を再生することができ、一部の種では、腕の一部が残っていれば中心盤全体を再生することさえできます。

さらに、切れた腕の損傷の修復だけではなく、一部のクモヒトデは自分の体を分裂させることによって無性生殖を行うことさえできます。これは、文字通り体を分割して新しい個体をつくる無性生殖であり、彼らの究極の回復力を示しています。

危険が迫ったら腕を犠牲にして逃げたり、自分の体を分裂させて新しい個体を作ったりするなど、強い再生能力があれば、他の生物が死滅するような栄養が少ない環境でも生き続けることができます。

多様な能力

クモヒトデは、潮間帯から深海の海溝に至るまで、地球上のあらゆる海洋環境に生息しています。

特に深海のような途方もない水圧、氷点下に近い水温、そして永遠の闇という過酷な条件にも耐えるクモヒトデの適応能力には目を見張ります。

深海で生き延びるためには、非常に遅い代謝、特殊な摂食方法、そして独特な生殖戦略が必要です。驚くことに、一部の深海クモヒトデは信じられないほど長寿です。

例えばOphiomusium lymaniのような種は、最大30年も生きると推定されています。

海洋生態系生態学課第12巻 - 2025年 |https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1555911

深海にはまた、深海性巨大化の現象が見られます。一部のクモヒトデ、例えば印象的なテヅモヅル類は、全体が70センチという巨大なサイズに成長します。

テヅルモヅル科 - Wikipedia

また、深海にすむクモヒトデには、発光能力を持っているものがいます。

彼らは光を放ち、捕食者を驚かせたり、あるいは暗闇の中でのコミュニケーションに利用したりすると考えられています。2020年には、鹿児島大学と東京大学で,奄美群島の砂泥底から日本初記録の発行するクモヒトデを発見しました。

東大ら,発光するクモヒトデを発見 | OPTRONICS ONLINE オプトロニクスオンライン

隠れたつながり:海洋生態系における重要な役割

多くのクモヒトデは、海底に沈殿した生物の死骸や排泄物、微生物の塊など、デトリタスと呼ばれる有機物を主な餌としています。彼らは腕を使って砂中の有機物をかき集めたり、水中の懸濁物を濾し取ったりして摂食します。このように海底の砂をかき集め、混ぜることで砂の奥に酸素を行き渡らせ、海底の有機物を分解し、そこに溜まっていた栄養塩を再循環させることができます。

また、クモヒトデ自身は、小動物、腐食物、浮遊生物などを食べます。

逆にクモヒトデは、底生魚類(カレイ、ヒラメなど)や他の無脊椎動物(カニ、ロブスターなど)に食べられます。クモヒトデは、中型のさかなや生き物の食べ物になっています。

特に、クモヒトデが砂泥底に密生して大群集を形成している場所では、食物網の基盤を支える存在として、上位の捕食者を養う役割も果たしています。

このように、クモヒトデは海底の物質循環を促進したり、食物網の重要な構成員として、海洋生態系の健全性を支えています。

この小さなクモヒトデが、地球の歴史を静かに見守り、数々の困難を乗り越えてきたことに、私たちは深い感銘を受けます。彼らの姿は、変化し続ける世界で私たちがどのように生きるべきか、静かに語りかけているのかもしれません。

クモヒトデを観察しよう!

クモヒトデを観察してみましょう!

クモヒトデは海洋生物で、普通は岩場や砂底に生息しています。

- 生息場所を探す

クモヒトデが生息していそうな場所、例えば岩場のある海岸へ行ってみましょう。 - 潮の満ち引きを確認する

クモヒトデは潮の満ち引きによって活動するので、観察するタイミングを選びます。通常、干潮時には岩場や浅瀬に露出しているので干潮1時間前後が良いです。

潮干狩りや釣りに最適な潮汐・潮見表カレンダー 潮MieYell - 石の下を探す

クモヒトデは石の下に隠れているので、手のひらサイズの石があったらゆっくりとひっくり返してみましょう。 - 観察

クモヒトデの外観や行動を観察しましょう。色や模様、触手の動きなどに注目してみてください。 - メモを取る

観察した内容や発見したことをメモに残すと、後で振り返る際に役立ちます。写真を撮ることも忘れずに。 - 注意

海洋生物を観察する際には、生息地の保護や安全を守ることが重要です。周囲の生態系に与える影響に配慮しましょう。

クモヒトデは、静かな波の当たらない岩の下に隠れています。

そっと岩をのけて、下を覗いてみてください。

もしかしたら、仲間と一緒に休んでいる、小さなクモヒトデが見つかるかもしれません。

ぜひ、5億年前から同じ姿をしている「生きた化石」クモヒトデを見つけてみてくださいね!

参考文献

日本動物大百科 平凡社

ヒトデ・ウニ・ナマコを観察しよう 千葉県立中央博物館分館 海の博物館