あなたはモンシロチョウを見かけたことがありますか?

菜の花畑にひらめく白いモンシロチョウは、春の訪れを感じさせてくれるとてもかわいらしい蝶ですよね?

小さくてかわいらしいモンシロチョウですが、よくみるとずいぶんと小さな翅で飛び回っています。

一体モンシロチョウの翅はどのようになっているのでしょうか?

そんな構造を知るために、ず―――っと近寄ってみましょう!

ここではあなたの知らなかったモンシロチョウの秘密をご紹介します。

最後に観察のヒントもご紹介していますので、ぜひご覧ください!

モンシロチョウの強さ3つのひみつ

紙のように見えたモンシロチョウの翅は、実は次の3つの構造をもっています。

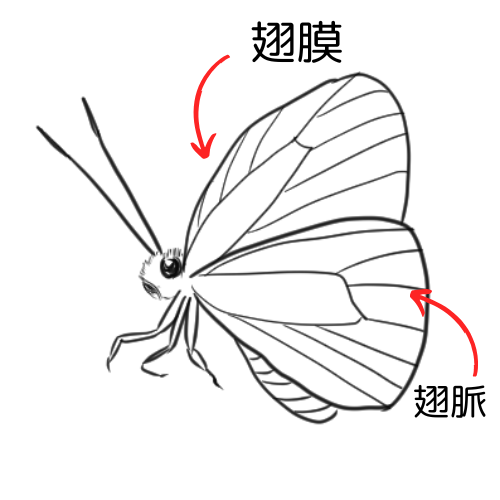

- 翅の土台部分になる膜、翅膜(しまく)

- 翅の骨格をつくる 翅脈(しみゃく)

- 翅に強さと機能を与える 鱗粉(りんぷん)

土台の膜、そして膜の上にある筋、膜の上に並ぶ鱗粉。

これらが合わさってモンシロチョウの翅はできています。

翅膜(しまく)

蝶の翅はキチン質という薄くて、丈夫な素材からできています。

キチン質は、生物でよく使われている物質で、軽く柔軟性があります。

この柔軟な素材のおかげて、風を受け止めてしなやかに飛び回ったり、微妙なひねりを加えて曲芸のように飛び回ったりすることができます。

翅脈(しみゃく)

そして翅には、翅脈(しみゃく)と呼ばれる木の枝のような、筋状の構造が張り巡らされています。

これは人間でいう骨のような役割を果たしており、薄い翅膜をしっかりと支え、強度を与えています。翅脈は中が空洞になっていて、中には体液が流れています。

支脈の中に流れる体液は、人間の血液のように翅全体に栄養を届けたり、老廃物を排出したり、太陽からの熱を体に伝える役割があります。翅脈は、翅の中に網目状に広がっており、翅の形を保つだけでなく、翅をすこやかに保つ循環器として働いています。

鱗粉

蝶をつかんだことはありますか?

蝶をつかむと粉のような鱗粉が指につきます。

鱗粉は、剝がれやすいですがたくさんの機能をもっています。

一つの鱗粉の大きさは、0.1mmほどの大きさで、隙間なく瓦のように翅膜に並んでいます。規則正しく並んだ鱗粉は空気抵抗を減らし、効率的に飛ぶことができたり、また鱗粉が水をはじくことで、翅が濡れて飛行が困難になるのを防ぎます。

さらに、鱗粉は体温調節にも役立ちます。

モンシロチョウの持つ白い鱗粉は、熱を反射し、体温の上昇を抑えることができます。

また、鱗粉の一部はフェロモンを放出するため、オスがメスを発見するのに役に立ちます。

このように小さな鱗粉は、蝶の非常に重要な器官の一つです。

鱗粉が大量に失われると、飛ぶ能力が低下したり、体温調節がうまくいかなくなってしまいます。

鱗粉のページ (pteron-world.com)

このように和紙のように思っていたモンシロチョウの翅には、その土台の膜、翅を支える管として、そしてそれを覆う鱗粉という複雑な構造をしていました。

そんな複雑で繊細な構造をもった翅を使ってモンシロチョウは飛んでいたのです!

モンシロチョウの一生

モンシロチョウをもっと知るために、その一生を覗いてみましょう。

モンシロチョウは「完全変態」を行う昆虫です。

「完全変態」とは、卵から幼虫、さなぎ、そして成虫へとダイナミックに姿を変えながら成長していく昆虫を指します。

- 卵

キャベツやアブラナなどのアブラナ科の植物の葉の裏などに、小さな黄色の粒のような卵を産みつけます。 - 幼虫(アオムシ)

卵から孵化した幼虫は、最初は黄色い色をしていますが、成長するにつれて緑色になり、春から秋にかけて、いわゆる「アオムシ」と呼ばれる姿になります。アブラナ科の植物の葉を盛んに食べます。4回の脱皮をしながら大きくなり、「さなぎ」になります。 - さなぎ

さなぎの色は緑色や褐色など、周りの環境に合わせた保護色をしています。

さなぎの中では、中がどろどろになって蝶に変わる準備が行われ、約2週間で成虫になります。 - 成虫

さなぎの中で大きく変化し、美しい白い羽を持つ成虫になります。

成虫は花の蜜を吸ったり、他の蝶と交尾をしたりして過ごします。

モンシロチョウの生態のポイント

- 食性

幼虫はアブラナ科の植物の葉を、成虫は花の蜜を主食とします。

モンシロチョウがキャベツ畑のまわりによく飛んでいるのは、幼虫がキャベツ科の葉しか食べないためです。

モンシロチョウのお母さんは子供が生まれたら、食べ物の上で生活できるようにキャベツの上に卵を産みます。お母さんはキャベツのどこに卵を産むのか考えていることが多いので、キャベツ畑に多くのモンシロチョウが集まっています。 - 発生回数

暖かい地域では年に数回、寒い地域では年に数回発生します。 - 寿命

成虫の寿命は、種類や環境によって異なりますが、一般的には数週間程度です。 - 分布

世界各地に広く分布しており、日本でもごく普通にみられる蝶の一つです。

成虫になり、蝶の姿になったモンシロチョウは花の蜜を吸って生活します。

私たちが目にする、モンシロチョウは緑色の青虫の時代を生き延びて、さなぎから蝶になった姿でした。

生物の構造をマネする最新研究 バイオミメティクス

蝶の翅は、その美しさだけでなく、その構造の巧妙さから、様々な分野で研究されています。

特に、生物の構造を模倣する研究のことを「バイオミメティクス」と呼んで注目されています。

例えば、蝶の翅の構造を模倣して、新しい材料や構造の開発や、蝶の翅の撥水性や自己修復能力を応用した製品が開発されたり、また、昆虫の嗅覚を模倣したバイオセンサーの研究も進んでいます。

例えば、ガの嗅覚受容体を利用して、特定の匂い物質を検出するセンサーが開発されています。このような技術は、爆発物の検出や疾病の早期発見などに応用されることが期待されています。

蝶たちのバイオミメティクスは多岐にわたる分野で応用されており、今後もさらなる発展が期待されています。

微細加工で創るバイオミメティクスの最前線 (jst.go.jp)

バイオミメティクス/バイオミミクリー(生物模倣)のネクストノーマルとは? ) (astamuse.co.jp)

【研究成果】トンボの翅の断面にある凹凸は空気の流れを制御し、瞬間揚力を最大約10%も増やせる〜昆虫型ドローンへの応用に期待〜 | 広島大学 (hiroshima-u.ac.jp)

真黒な蝶がヒント――薄くて軽量の黒色塗膜材料の設計手法 - fabcross for エンジニア

遺伝子システム革新学分野

モンシロチョウを観察するヒント

モンシロチョウのいるポイントを見つけてみましょう!

それにはちょっとしたヒントがあります。

- 観察場所

モンシロチョウは、菜園、畑、公園など、アブラナ科の植物が生えている場所で見られます。

例えば、菜の花やキャベツ、イヌガラシなどの黄色い花のまわりが大好きなので、花をまず探すと早いです。 - 観察時期

モンシロチョウは、春から秋にかけて、飛んでいる姿を見ることができます。

モンシロチョウは、風に乗って飛ぶことが多いので、風のない日に観察すると、ゆっくり飛ぶので観察しやすくてお勧めです。

モンシロチョウを目で追うのは結構大変です。

なぜかというと、モンシロチョウなどの蝶の羽ばたきは、一定のリズムではなく、予測できない動きをして、次にどちら側へ飛んでいくのか予想ができず、目線を移動させるのが難しいからです。

モンシロチョウは天敵である鳥の攻撃から身を守るために、あのような不規則な飛翔をしていると考えられています。

モンシロチョウの飛び方にも、身を守る意味が隠されていて、自然のバランスのしくみに、本当にびっくりさせられます。

みなさんもぜひ春になったら、モンシロチョウを見つけてみませんか?

ぱっとみるとはかなげに見えるモンシロチョウですが、たくさんの強さが秘められていました。

もしあなたも困難に立ち向かう時は、この小さな蝶のことをそっと思い出してみてください。

きっと困難を切り開くアイデアが見つかるはずです!

参考文献

手塚治虫名作集 集英社

フィールド図鑑 チョウ 東海大学出版社

学研の図鑑 昆虫

芋虫ハンドブック 文一総合出版

チョウの翅に新たな機能を発見!! 生きた細胞をもつ翅のヒミツ | つくばサイエンスニュース (tsukuba-sci.com)

モンシロチョウ - Wikipedia

鱗粉のページ (pteron-world.com)