あなたは毎日の生活に満足していますか?

今はなんとか暮らしていけているけど、将来はわからず不安に思う・・・

という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?

私たちの暮らしは、長い目で見るゆっくりと変化しています。

昔から比べると、必要な商品は安く手に入り、私たちは健康で快適に楽しく過ごせるようになってきています。

私たちが快適に暮らせるようになった理由はいろいろあるかと思いますが、一番大きいのは人類が地球の資源を使えるようになったことではないでしょうか?

私たちは、建物や橋だけではなく、食べ物や布などあらゆるものを、人々が使いやすいように資源を変化させ、それを売り買いすることで富を増やし社会を豊かにしてきました。

しかし、最近では資源の枯渇、深刻な環境問題、自然災害といった多くの不安を抱えるようになっています。もしかしたら、これまでのような資源に頼った生活を持続することが困難という、メッセージではないでしょうか?

私たちが未来の世代も、豊かに暮らすためには、この資源に頼った経済成長のあり方を根本的に変革し、持続可能な社会へと移行していく必要があります。

ここではそんな持続可能な社会を現実にするためのヒント「知の進歩」をご紹介します。

「知の進歩」なんて説教臭くて似非科学的だろ、と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

けれど、あなたのちょっとしたアイデアが世界をひっくり返す、そんな世界がもう来ています。

これからの将来が不安に感じる・・・というあなたもぜひ「知の進歩」について、ちょっと耳を傾けてみませんか?

未来に対する希望が見つかるかもしれません!

第一章:資源に頼った成長の歴史:過去の事例から学ぶ

まずは、人類が地球の資源をどのように使って、その結果どうなったのか具体的な例をご紹介します。

初めに有名な、森林の使いすぎた小さな島の例を見てみましょう。

森林資源 イースター島の場合

森林を使いすぎて文明が衰退してしまった島として有名なのは、世界遺産にもなっている「イースター島」です。

イースター島には、研究者によって年代の幅がありますが、おおよそ700年~1200年頃、ポリネシア人がイースター島に最初に住み始めたと言われています。

島に住んだ人々は、祖先崇拝や島の繁栄などを祈るために、1200年ごろから有名なモアイ像を作り出します。初期のモアイ像の大きさは2メートルくらいでしたが、最盛期の1600年代には20メートルを超えるものも作られました。

ここで注目したいのは、像の建設が進むにつれて、どんどんと大きな像になっていったということです。それは、島の人々の社会が組織化され、多くの労働力や資源(主に木材)を投入できるほど、繁栄していたことを示唆しています。

社会は大きくなりましたが、その反面部族間の軋轢も高まっていきます。

各部族がモアイ像を競い合って建設し始めたことで、その運搬などに必要な大量の木材があちこちで伐採されると、島の森林が失われ、土壌浸食や食料不足が発生し、文明は絶えてしまったのです。

もし、イースター島が大陸の一部だったり、大陸に近い島だったら、像の建設に必要な木材を他から輸入するという解決策があったかもしれません。

また、作物が作れなくなってしまったら、人々は資源の豊かな土地に移住するということも考えられます。

しかし、イースター島は大陸から離れた小さな島だったため、輸入や移住は難しく、島の森林の減少が、人口減少や文化の衰退しました。

イースター島は、モアイ像の建造という、島の文化の発展、そして高度な社会組織の繁栄が見られましたが、その成長を支えた森林資源の過剰な利用が、最終的には文明の衰退を招きました。

天然資源 石油の場合

石油はどうでしょうか?

石油をエネルギーとして使えるようになったのも、人々の生活を大きく変えた資源の一つです。

人類が石油の利便性に気が付いたのは古く、紀元前からと言われています。

初めは、地表に染み出ていた石油を防水材や照明、薬として利用していました。

大規模な掘削が行われ始めたのは19世紀になってからで、それからは自動車、飛行機、船舶、軍事用などの輸送機関の燃料として、人や物の移動を劇的に変化させました。

石油が私たちにもたらした一番の影響は「人々の地理的な距離を縮めた」ことです。

人々の距離が短くなれば、商品の輸送が簡単になります。すると貿易が活発になり、人々の交流も深まり世界の認識が広く大きくなっていきました。

また、石油はプラスチックという硬くて丈夫で熱を通さず、加工しやすく、大量に安く生産できます。プラスチックの製品は日用品、家電製品、建築材料など幅広く利用されています。

一方で、石油への過度な依存は様々な問題も引き起こし、石油の燃焼による大気汚染や地球温暖化、石油流出による海洋汚染など、深刻な問題になっています。

また、石油は限りある資源であり、将来的な枯渇が懸念されてる資源です。

石油をモノを動かすための燃料として使えるようになったことで、人々の地理的な距離が縮まり、交流が盛んになりました。しかし石油の過度な依存は環境問題や資源の枯渇が解決されない問題として残っています。

石油開発ABC | 石油技術協会

資源依存型経済の成功と課題:「資源の呪い」

森林や石油などの資源は豊富にある国は、簡単に豊かになることができて羨ましいかもしれません。

例えば、ダイヤや金のような特別な資源のある国は、掘るだけですべての人が億万長者になれそうです。

しかし残念なことに、資源が豊富な国が必ずしも経済的に成功するとは限りません。

オーストラリア、カナダ、フィンランド、スウェーデン、アメリカなどは、豊富な鉱物資源を基盤として広範な産業発展を遂げた成功例で、資源を賢く活用することで、経済成長の基盤を築きました。

例えば、チリは銅の輸出収入を他の経済活動の発展に繋げ、貧困から発展へと移行した成功例と言えるでしょう。資源収入を適切に管理し、経済の多角化を進めることで、人々の暮らしを改善することができました。

JOGMEC金属資源情報

しかし、資源が豊富にあっても長期的な経済成長が難しい国もあります。

例えば、ベネズエラ、アンゴラ、コンゴ民主共和国などは、天然資源が豊富ですが経済成長が遅れています。

これらの国に共通しているのは、資源輸出がGDPに占める割合が高いことで、資源の輸出が高すぎると長期的な成長を阻害する可能性を示唆しています。

天然資源が豊富に存在する国や地域が、その資源を持つにもかかわらず、かえって経済成長が遅れたり、政治が不安定になったり、貧困が深刻化したりする現象は「資源の呪い」と呼ばれ、私たちに多くのことを教えてくれています。

天然資源が豊富にあれば、それを輸出することで大きな収入が得られ、経済発展が進むと考えがちです。

しかし、現実には資源国が様々な困難に直面することが多いのです。

例えば、1960年オランダは、欧州最大の天然ガス田を発見するという素晴らしい業績を上げることに成功しました。この天然ガスを輸出することによってオランダは大きく潤い、社会保険を充実させることができたのです。

しかし、オランダに急激な外貨流入によって自国通貨の価値が上がると、資源以外の輸出品(工業製品など)の価格が国際的に見て高くなり、競争力が低下し、経済全体のバランスが崩れてしまいました。

また、ベネズエラでは、石油収入を使って農業関連の債務を消しにした結果、農業部門が衰退した事例もあります。

これらの、資源収入の扱い方がいかに難しく、間違うと経済のバランスを崩す可能性があることを示しています。

資源の呪い - Wikipedia

オランダ病 - Wikipedia

天然資源と政治体制―「資源の呪い」研究の展開と展望―

第二章:持続可能な成長のエンジン「知の進歩」とは何か

私たちは地球にある資源を利用して、生活を豊かにすることができました。

しかし資源は、使い方を誤ると環境や経済のバランスを崩し、そして資源がなくなれば、社会全体が成り立たなってしまいます。

地球の資源はすべて限りのあるものです。

使い終わった資源が再び使えるようにして行ったり、または資源に頼らない、生活の質の向上を模索していく必要があります。

そのヒントになるのは、人々の知識を積み重ね進歩させることです。

一人一人の考える新しアイデアを積み重ね、試行錯誤を繰り返し、まるで遺伝子の混ぜ合わせて新しい生命を作るように、新しいアイデアを作り出していくのが「知の進歩」です。

「知の進歩」は、単なる技術的な進歩ではなく、科学的な発見、革新的なビジネスモデルの開発、そして社会全体の意識やシステムの変革を含んだ、人の知識を増やして問題解決していこうとする信念なのです。

多様な視点からの定義

「知の進歩」は、人の知識を積み重ねて、より良い世界を作り上げていこうとする価値観です。

それは、物理学、化学、生物学、歴史、経済、社会学の基礎知識、また人類の良かったアイデアはさらに良く、まずかったアイデアはその原因を探り、次に生かしていける世界です。

その中でも最重要なのは「技術革新」です。

技術革新は「知の進歩」の重要なアイテムの一つです。

例えば、AIを活用して製造業におけるエネルギー使用を最適化したり、ドローン技術を用いてサプライチェーンを効率化し、温室効果ガス排出量を削減したりすることなどがすでに行われています。

「科学的な発見」もまた、「知の進歩」を推進します。

化学分野では、毒性の高い化学物質に代わる無害な代替物質の開発、エネルギー効率の高い化学プロセスの開発、生分解性を持つ化学物質の開発などが進められています。

「新しいビジネスモデルの創出」も、「知の進歩」の重要な要素です。

従来の製品を使い捨てにする「使い捨て経済」から、製品を共有、再利用、修理、再生、そしてリサイクルするサーキュラーエコノミー「循環型経済」への移行は、資源の効率的な利用と廃棄物の削減することができます。

さらに「社会的なイノベーション」も持続可能な成長には不可欠です。

例えば、貧困削減のためのマイクロファイナンス「小規模金融」の普及や、市民が予算の使い道を決定する参加型予算制度の導入などは、社会システムの変革を通じて持続可能な社会の実現に近づくでしょう。

知識経済と持続可能な開発のための教育

また、現代社会においては、私たちが積み上げてきた「知識」を、経済成長の推進力としていく「知識経済」の概念が重要性を増しています。

「知識経済学」とは、知識や情報、技術、アイデアといった形のないものが、経済活動や富の創造において最も重要な要素となる経済(知識経済)を研究する学問のことです。

つまり「物理的なモノや労働力だけでなく、知識・情報・アイデアそのものが価値を生み出す源泉である」という点です。

例えば、多くの製品の価値は、材料費+製造に必要な労働力+工場の設備など、主に「モノ」と「労働」にかかるコストで決まります。ネジを作るなら鉄の材料費や、機械を動かすコスト、働く人の人件費が主な要素です。

けれど、スマートフォンアプリを考えてみてください。

アプリを作るのには、プログラマーやデザイナーの高度な「知識」や「アイデア」「技術」が必要です(開発コスト)。

しかし、一度アプリが完成すれば、それを何百万、何千万人ものユーザーに配布するための「追加コスト」はほぼゼロに近いです。アプリの価値は、使われている「知識(コード)」や「アイデア(機能・デザイン)」にあり、物理的な材料費はほとんどかかりません。

つまり、高度な知識・アイデアに初期投資すれば、複製・配布のコストが極めて低いため、爆発的に価値を生み出す可能性を秘めています。物理的な制約が少なく、知識そのものが富の源泉となるのです。

知識経済学は、単にモノを作るだけでなく、知識、情報、アイデア、ブランドといった「見えないもの」がいかにして現代経済の力強いエンジンとなっているのかを分析する学問だと言えます。

「知識経済」を推し進めていくためには教育も大切な要素です。

その中でも新しい「持続可能な開発」に注目した科目「持続可能な開発のための教育(ESD)」があります。

ESDは、気候変動、生物多様性の損失、資源の過剰利用、不平等といった地球規模の課題に対して、人々が知識、スキル、価値観、そして実際に行動する能力を身につけるための教育のことです。

今後の社会を担う人々を育てるためにも非常に大切な取り組みになっています。

「知識経済」は、単に知識を積み重ねていくだけではなく、批判的思考力、将来のシナリオを想像する力、そして協調的に意思決定を行う力といった能力を育て、持続可能な社会の実現を目指しています。

社会システムと意識の変化

もちろん「知の進歩」は、単なる技術的な進歩だけではありません。

社会システムや人々の意識の変化も大切な要素です。

なぜなら、知識は単に積み重ねだけでは、なかなか社会全体にその利益が広がりません。新しい発見や発明、既存概念の刷新といった創造的な活動を通じて新しい知識は発展していくもので、その創造性を育む土壌が社会全体の意識だからです。

そのためには、社会が新しいアイデアや異質な考え方に対して好意的であること、そして社会全体がこのような姿勢を奨励し、失敗を恐れずに挑戦できる雰囲気があること。

また、秘密主義や排他的な意識がなく知識が共有されること。

それらがあってこそ人々は自由に発想し、探求活動に積極的に取り組むようになります。

逆に、閉鎖的で現状維持を好む社会では、革新的な思考は生まれにくくなります。

また、既存の知識や権威を鵜呑みにせず、批判的に問い直す姿勢は、知識をより深く理解し、新たな疑問点を見つけ出すために不可欠です。

多様なバックグラウンドを持つ人々の視点を尊重し、異なる分野の人々が異なる立場から意見を自由に交換できる環境、そしてそれが多角的な視点から物事を捉えることを可能にし、予期せぬ発見や斬新なアプローチを生み出します。

単に知識を詰め込むだけでなく、自分で考え、問いを見つけ、解決していく能力を育むような教育への意識改革が重要なのです。

「知の進歩」は、その知識をどのように利用するかという倫理的な問題と常に隣り合わせです。社会全体が、知識の悪用を防ぎ、人類全体の幸福に貢献するためにどう利用すべきかという意識を持つことが、持続可能な知の発展には不可欠です。

このように、知の進歩は、特定の天才の出現だけに依存するものではなく、社会全体の意識が変化し、オープンで探求心に富み、批判的かつ協調的な態度が根付いていくことによって、よりダイナミックに、そして広範に進んでいくものです。社会の意識こそが、新しい知識を生み出し、育み、次の世代へと繋いでいくための最も重要な土壌と言えるでしょう。

知の進歩による持続可能な成長の具体例

| 分野 | 具体的な事例 | 持続可能性への貢献 | 参照リンク |

| 技術革新 | 再生可能エネルギー技術の効率向上とコスト削減 | 化石燃料依存の低減、温室効果ガス排出量削減 | 資源エネルギー庁WEBサイト|資源エネルギー庁 |

| 技術革新 | 電気自動車(EV)の開発と普及 | 輸送部門の脱炭素化、大気汚染の軽減 | EV DAYS | 東京電力エナジーパートナー |

| 技術革新 | スマートホーム技術によるエネルギー効率の向上 | エネルギー消費の最適化、無駄の削減 | 総務省 |

| 技術革新 | AIを活用した製造業のエネルギー最適化、ドローンによるサプライチェーン効率化 | 資源消費の抑制、排出量削減 | 内閣府 |

| 技術革新 | 垂直農業による土地と水の利用効率向上、農薬削減 | 限られた資源での食料生産 | 農林水産省 |

| 科学的発見 | 二酸化炭素を燃料や価値ある製品に変換する技術 | 廃棄物の資源化、サーキュラーエコノミー推進 | 一般社団法人 廃棄物資源循環学会 |

| 科学的発見 | 木材繊維とトウモロコシタンパク質由来の環境に優しい洗剤 | 持続可能な代替材料の開発 | JAXA|宇宙航空研究開発機構 |

| 科学的発見 | リサイクル可能な次世代太陽電池 | 廃棄物削減、資源の有効活用 | 環境省 |

| 科学的発見 | 遺伝子操作されたバクテリアによるバイオプラスチック生産 | 化石燃料由来プラスチックへの依存低減 | 環境省 |

| ビジネスモデル | 製品サービスシステム(機能やサービス提供) | 製品の長寿命化、資源の効率的利用促進 | シーエムシー出版 |

| ビジネスモデル | リユースやシェアリングを前提としたビジネスモデル | 資源消費量削減、廃棄物削減 | 資源エネルギー庁WEBサイト|資源エネルギー庁 |

| ビジネスモデル | 環境配慮設計、グリーンな生産方式、持続可能なサプライチェーン | 企業活動全体での持続可能性取り組み強化 | Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs |

| 社会イノベーション | フェアトレードによる発展途上国の生産者支援 | 経済成長の恩恵の公平な分配 | フェアトレード・ジャパン|Fairtrade Japan|公式サイト |

| 社会イノベーション | 地域社会主体となった再生可能エネルギープロジェクト | 地域社会のエンパワーメント、持続可能なエネルギーシステム構築 | WWFジャパン |

| 社会イノベーション | 環境保護と経済発展両立のための政策提言・市民運動 | 社会全体の意識向上と行動変容促進 | gooddoマガジン|社会課題やSDGsに特化した情報メディア |

第三章:知の力で実現する持続可能な成長:具体的な事例

「知の進歩」の考え方は、すでに様々な分野で持続可能な成長を実現するための具体的な事例を生み出しています。

技術革新、科学的発見、新しいビジネスモデル、そして社会的なイノベーションといった側面から、その例を見ていきましょう。

技術革新

再生可能エネルギー技術は、太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマスエネルギーなど多岐にわたり、その効率は年々向上し、コストも低下しています。これらの技術は、化石燃料への依存を減らし、温室効果ガス排出量を削減することで、気候変動の緩和に大きく貢献できるでしょう。

また、電気自動車(EV)の開発と普及は、輸送部門における化石燃料の使用を減らし、脱炭素化を推進します。EVは走行中に排出ガスを出さないため、大気汚染の軽減にも繋がります。

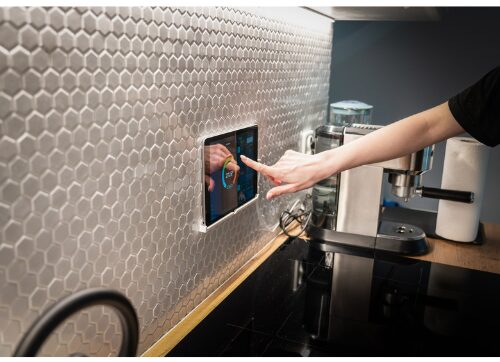

スマートホーム技術の進化も、エネルギー効率の向上に貢献しています 。センサーやネットワークを活用し、照明や空調などを最適に制御することで、エネルギー消費を無駄なく抑えることができます。

製造業においては、AIを活用してエネルギー使用を最適化したり、ドローン技術を用いてサプライチェーンを効率化し、温室効果ガス排出量を削減したりすることで、資源の効率的な利用と環境負荷の低減が図られています。

さらに、限られた土地でも行える垂直農業は、より多くの食料を生産することを可能にしていますし、農薬の使用量を削減するなど、持続可能な食料生産システムとして今注目されています。

科学的発見

科学の進歩は、持続可能な社会の実現に不可欠な新たな素材や技術を生み出しています。

例えば、二酸化炭素を回収し、それを燃料やその他の価値ある製品に変換する技術が開発されています。これは、廃棄物である二酸化炭素を資源として活用するサーキュラーエコノミーの推進に貢献しています。

また、木材繊維とトウモロコシタンパク質から作られた環境に優しい洗剤や、リサイクル可能な次世代太陽電池など、持続可能な代替材料の開発も進んでいます。

これらの技術は、環境負荷の低減と資源の有効活用できています。

さらに、遺伝子操作されたバクテリアを用いて、従来の石油由来のプラスチックに代わる生分解性のバイオプラスチックを生産する研究も進められており、化石燃料への依存を減らすことが期待されています。

新しいビジネスモデル

また、今までにあった大量生産・大量消費型の経済モデルから脱却して、持続可能性を重視した新しいビジネスモデルが生まれています。

製品を販売するのではなく、製品が提供する機能やサービスを提供する製品サービスシステムは、製品の長寿命化を促し、資源の効率的な利用できます。

また、リユースやシェアリングを前提としたビジネスモデルは、資源の消費量を削減し、廃棄物を減らす効果があります。

さらに、製品の設計段階から環境への配慮を取り入れたり、グリーンな生産方式を採用したり、持続可能なサプライチェーンを構築したりするなど、企業活動全体で持続可能性に取り組む動きが広がっています。

社会的なイノベーション

持続可能な成長は、技術やビジネスモデルの変革だけでなく、社会システムの変革することも大切です。

例えば、フェアトレードは、発展途上国の生産者を適正な価格で支援することで、経済成長の恩恵をより公平に分配する仕組みです。地域社会が主体となって再生可能エネルギープロジェクトを進める例も増えており、地域社会のエンパワーメントと持続可能なエネルギーシステムの構築を両立させています。

また、環境保護と経済発展を両立させるための政策提言や市民運動も活発に行われており、社会全体の意識向上と行動変容を促しています。

第四部:資源に依存しない成長のメリットとデメリット

多角的な視点資源に依存しない経済成長は、環境、経済、社会の各側面において多くのメリットをもたらすと期待されていますが、同時にいくつかのデメリットや課題も存在します。

メリット

環境面では、温室効果ガス排出量の削減を通じて気候変動の緩和に貢献し、大気汚染、水質汚染、土壌汚染の軽減によって公衆衛生を改善します。また、生物多様性の保全や、天然資源の枯渇リスクの低減にも繋がります。

経済面のメリットは、新たなグリーン産業(再生可能エネルギー、環境技術など)の創出と雇用を生み出し、エネルギー価格の安定化とエネルギー安全保障の向上、資源価格の変動リスクからの解放、そしてイノベーションの促進と技術競争力の向上が期待できます。

社会面では、より公平で持続可能な社会の実現、地域社会の活性化と新たなコミュニティの形成、そして環境意識の向上と持続可能なライフスタイルの普及などのメリットがあります。

デメリットと課題

しかし、資源に依存しない経済成長には、いくつかのデメリットや課題も存在します。

環境面では、再生可能エネルギー技術の導入における初期投資の大きさや、再生可能エネルギーの出力変動による電力供給の不安定さ、再生可能エネルギー設備の製造や廃棄における環境負荷、そして大規模な再生可能エネルギー施設の設置に必要な広大な土地などが挙げられます。

経済面でのデメリットは、既存の資源依存型産業からの雇用喪失と新たなスキル習得の必要性、技術革新のスピードと普及の遅れによるギャップ 、そして国際競争における優位性の変化などが考えられます。

社会面では、社会構造やライフスタイルの変化への抵抗、エネルギー転換における公平性の確保、そして政策の変更や規制の導入に対する既得権益からの抵抗などが課題となる可能性があります。

第五部:知の進歩を加速するために:私たちにできること

知の進歩をさらに加速させ、持続可能な成長を実現するためには、私たち一人ひとりが、そして企業、政府、教育機関などがそれぞれの役割を認識し、積極的に取り組む必要があります。

個人の取り組み

個人レベルでは、常に新しい知識を学び続ける姿勢が重要です。

省エネルギー、リサイクル、持続可能な製品の選択など、日々の生活の中で環境に配慮したライフスタイルを実践することも大切です。

また、科学技術や社会イノベーションへの関心を持ち、積極的に情報収集に努めることも、社会全体の「知の進歩」を後押しします。

地域社会や職場で、持続可能な成長に貢献するためのアイデアを発信したり、具体的な行動を起こしたりすることも、私たち一人ひとりにできる貢献です。

企業の取り組み

企業は、持続可能な技術やビジネスモデルの開発に向けて、研究開発への積極的な投資とイノベーションの推進が求められます。

サプライチェーン全体での環境負荷の低減と資源効率の向上、従業員の教育と意識向上、そして資源の有効活用と環境負荷低減を目指したサーキュラーエコノミーの導入と廃棄物削減など、企業活動全体で持続可能性への取り組みを強化していくことが重要です。

政府の役割

政府は、研究開発への資金援助や税制優遇措置を通じて、イノベーションを促進するための環境を整備する必要があります。再生可能エネルギーの普及を促進し、化石燃料への依存度を低減するための政策や、環境規制の強化と排出量取引制度の導入など、エネルギーシステムの転換と環境負荷低減に向けた政策を積極的に推進していくことが求められます。

また、持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた国際協力の推進や、教育システムにおけるESDの導入と質の向上も、政府の重要な役割です。

教育機関の役割

教育機関は、持続可能な開発に関する教育カリキュラムを充実させ、学生の意識を高め、持続可能な社会の実現に向けた行動を促す必要があります。科学技術分野における人材育成を強化し、イノベーションを担う人材を育成することも重要な役割です。

さらに、産官学連携による研究プロジェクトを推進し、社会のニーズに応じた研究を促進するとともに、社会人向けの生涯学習機会を提供し、リカレント教育を推進することで、社会全体のスキルアップを支援していくことが求められます。

まとめ

私たち人類は地球の資源を使って、生活を豊かに快適に変えてきました。

けれど、森林を切りすぎてしまって豊かな文明が途絶えてしまったイースター島。

石油を移動手段の燃料として使えるようになったことで、人々の距離は縮まり、物流が活発になり便利な暮らしが可能になりました。

私たちは地球を飛び出さないかぎり、地球という限られた環境の中で暮らさなければなりません。

限りある環境にある限られた資源をもとにして持続可能に生活するためにはどうしたら良いでしょうか。

その方法の一つとして、知識をもとにした「知識経済」が注目されています。

製造業のような材料を使用して利益を上げていく方法ではなく、あるアイデア、知識によって利益を上げていく方法です。それは物理的な制約がなく、知識そのものが富の源泉になります。

また、新しいアイデアが社会全体に広まりやすい意識を作り上げていくことも大切です。

新しい技術を好意的に受け止め、既成概念に疑問を持ち、知識にたいする深い理解から新たな疑問点を見つけていく力。秘密主義や排他的な雰囲気がなく、異なる立場の人が自由に意見できる社会が「知の進歩」のためには必要です。

「知の進歩」は、地球の資源への依存から脱却し、持続可能な成長を実現するための唯一の道筋です。

社会への漠然とした不安を感じる時、私たちは立ち止まってしまいがちです。

しかし、そこで既成概念を疑い、立場の異なる人々の声に耳を澄ませ、共に知を紡ぎ出すこと。

その対話から生まれる新しいアイデアこそが、私たちの未来を切り拓き、不安を希望へと変える力となります。

あなたの持っている小さなアイデアが、世界の人々を夢中にさせ、次の時代の扉を開く鍵となることを信じています。

参考文献

世界銀行 | 日本 (worldbank.org)

国際通貨基金 (imf.org)

日本 | United Nations Development Programme (undp.org

学者が斬る・視点争点:経済成長はなぜ必要なのか | キヤノングローバル戦略研究所 (cigs.canon)

ホーム : 日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)

経済学入門 ティモシー・テイラー