経済学の常識を覆した男、ケインズ

あなたは「経済学」と聞くと、どのようなイメージをお持ちになるでしょうか?

多くの人が、下にあるようなグラフや難しい数字を使う学問、とイメージするかもしれません。

けれど、現実の世界では、株価の急落やバブルのような「想定外」な現象が起きたりして、どうも数式とは程遠いような気がします。

もしも経済活動に、私たちの「感情」や「直感」が大きく影響していると聞いたら、あなたはどう思いますか?

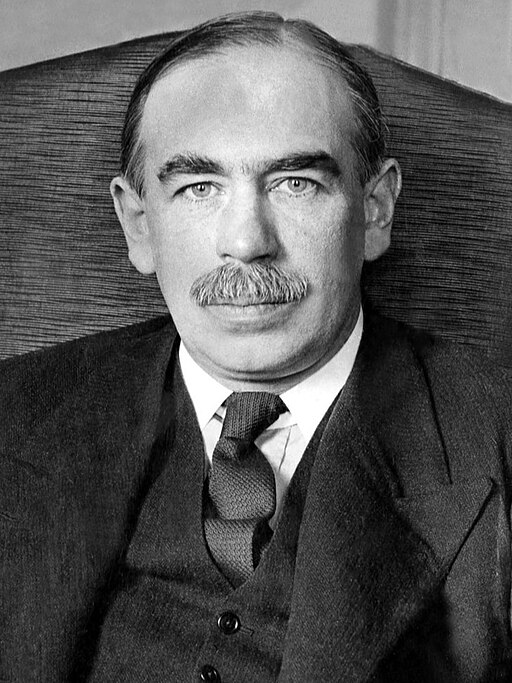

ここでは、経済学に「人間らしさ」という視点をもたらし、今までの常識を覆したジョン・メイナード・ケインズの画期的な考え方について解説します。

彼の考え方を理解すると、日々の経済ニュースや個人の消費行動が、より深く、より身近に見えてくるでしょう。特に「経済活動は私たちの不安や恐れの影響を強く受ける」というケインズの発見は、経済学だけではなく心理学や社会学に大きな影響を与え、人間の見方を根底から揺るがしました。

あなたも有名なケインズの論理を理解して、将来の不安の解決にお役立てください!

第1章:セイの法則とは何か?「供給が需要を生む」という古典派の考え方

まずケインズの主張のポイントは、それまで市場経済のありかたを批判したこと、また経済学は人々の弱さや不安を土台にして考えなければならない、ということです。

そこでケインズの考えを深く理解するために、ケインズ以前に考えられていた経済学について簡単に見ていきましょう。

セイの法則の提唱者と時代背景

それは19世紀初頭のころ、各国が産業革命の恩恵を大きく受けるようになると、国の「富」に対する考え方が変わってきます。

それまでは、弱い他国から富を奪い、その富をより多く貯めた方が強い、と考えられていました。しかし産業革命以降は、国の富とは、労働者が生産するものを売ったその儲けである、と変化します。

そんな中でフランスの経済学者ジャン=バティスト・セイは「セイの法則」と呼ばれる、後に古典経済学の基本となる論理を発表します。それは、市場は常に効率的に機能し、自ら調整することで、経済全体が自動的に安定した状態に向かうというものでした。

「供給が需要を創出する」という考え方

セイの法則をもう少し具体的に見てみましょう。

セイの法則の核心は、「供給が需要を創出する」という主張にあります。

これは、企業が商品やサービスを生産・供給すると、その生産過程で生み出される所得(賃金、利潤など)が、そのままその商品やサービス、あるいは他の商品やサービスへの需要を生み出すという考え方です。

例えば、新しいスマートフォンが開発・供給され、それが新たな市場や消費者のニーズを刺激し、結果的にそのスマートフォンへの需要が生まれます。さらにそれに続いてアプリ市場、カメラ、GPS機能、電子決済など多くの需要が生まれました。

この事実からみても「供給」が、生産活動そのものを活性化させる原動力であると考えることができます。

貨幣の役割:「ヴェール」としての貨幣

「供給」は、需要を生み出す原動力となっている部分は確かにあるのですが、実はセイ自身も「供給」が「需要」に確実に結びつくためには、さまざまな条件があることを認めていました。

その条件の中でも、特に現実に難しかったのは、私たちの「お金」の考え方です。

古典派経済学では「お金(貨幣)」は、あくまで「交換の手段」であり、実体経済(生産や消費)には影響を与えない、と見なされていました。この考え方は「貨幣のヴェール」と呼ばれます。

古典経済学者の考える「人」とは、何かを売って得たお金を、すぐに他のものを買うために使う「人」です。もしその人が、手持ちのお金を使い切れなかったら、銀行などへの貯蓄、投資に回します。その人は、タンス預金のように、お金を貯めこむことはしません。

そのため、貨幣は経済の中で滞留することはないと想定されていました。

なのでもしも、お金(貨幣)が、タンス預金などのようにどこかへ滞留する可能性があれば、このセイの法則がいう市場の自動的な調整機能は成立しないことになります。

「合理的な人間」の想定と効率的な配分

つまり「セイの法則」では、人は無駄な貯蓄をせずに、お金を効率的に使う「合理的」な行動する人を前提としています。そうすることによって、市場経済のメカニズムで資源は適切に配分され、常に完全雇用が達成されるのです。

これが、経済全体の現象を個人の合理的な選択の結果として説明しようとする、ミクロ経済学的なアプローチの根幹です。

しかし、もし私たちが常に合理的に行動しないなら「セイの法則」は、現実の経済の動き、特に不況や失業といった問題を十分に説明できない可能性を秘めています。

この古典学者の考えた「人」が「合理的」に行動する世界、という仮定こそが、ケインズが人間の心理的側面を経済学に導入し「セイの法則」を、根本から揺さぶった点であり、古典派経済学の限界を示唆するものでした。

第2章:ケインズの反論:なぜ「供給=需要」は成り立たないのか?

ジョン・メイナード・ケインズは、1936年の自身の著書『雇用・利子および貨幣の一般理論』(通称『一般理論』)の中で、自分より前の経済学者たちを「古典派」と呼んで、自分の主張との違いを強くアピールします。

発表当時は、フリードリッヒ・ハイエクやライオネル・ロビンスといったロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の著名な学者たちから批判されました。

しかし、彼らは大恐慌を防ぐことも、予想もできなかったという周囲の失望感から、ケインズのこの新しいアプローチは弟子のリチャード・カーン、ジョーン・ロビンソンなどの若い人たちから、多くの共感を得るのです。

大恐慌という現実

1930年代に世界を襲った大恐慌は、多くの失業者と深刻な経済の停滞をもたらし、セイの法則が描くような「市場の自己調整」が常に機能するわけではないという現実をケインズに突きつけました。ケインズは、この未曾有の危機が避けれらなかったことは、古典派経済学の限界があること、そして新しい経済理論を提唱しなければいけない、と言うことがはっきりと見えたのです。

大恐慌は、セイの法則が前提とする「市場の自己調整」や「完全雇用」が常に働くわけではないことが分かりました。ケインズの理論は、この現実の経済危機を説明し、解決策を提示するために生まれたもので、単なる学術的な議論に留まらない、喫緊の課題への応答でした。

多くの失業者が街にあふれ、病気や事件が蔓延している現実が、今までの経済学の理論的限界を浮き彫りにし、ケインズ経済学へのパラダイムシフトを促した最大の要因となりました。

「将来への不安」と貯蓄の増加

ケインズは、人々が将来に不安を感じると、消費を控え、貯蓄を増やそうとすることを指摘しました。これは、セイの法則が前提とする「合理的な行動」とは違った、現実の人間の心理です。

セイの法則では貯蓄は自動的に投資に回ると考えられましたが、ケインズは、人々が不安を感じることによって、貯蓄の一部が投資に回らず、貨幣として保有される可能性があると主張しました。

この貯蓄と投資の間の断絶は、セイの法則の根幹を揺るがし、需要不足と失業を引き起こす出発点になるのです。

「流動性選好」の概念

ケインズは、人々が利子を生む証券(株)の代わりに、いつでも使える「貨幣」として資産を保有しようとする傾向を「流動性選好」と名付けました。

人々は将来に対する不安が強まると、金利が低くても、利子を犠牲にしても流動性を優先し貨幣を保有しようとします。これにより、貯蓄が十分に投資に結びつかず、総生産(所得)が低下し、経済全体で需要が不足する事態が生じると説明しました。

古典派における「貨幣のヴェール(お金は単なる交換の手段)」という考え方は、貨幣が実体経済に影響しないという前提に立っていました。

しかし、ケインズが「流動性選好」を提唱したことで、貨幣は単なる交換手段ではなく、不確実性の中で人々が「資産」として保有しようとする対象であることが明らかになります。

この貨幣の「資産性」の認識は、金利決定メカニズム(古典派の実物利子論に対する流動性選好説)や、経済の不安定性(景気変動)を理解する上で不可欠な要素となりました。

「有効需要の原理」

ケインズは、経済全体の「有効需要」(消費、投資、政府支出、純輸出の合計)の大きさが、国民所得や雇用量を決定するという「有効需要の原理」を提唱しました。

つまり、供給量ではなく、人々が実際に「買いたい」と思う量(需要)が、企業がどれくらい生産するかを決め、それが雇用量に直結すると考えたのです。

非自発的失業の存在

有効需要が不足すると、企業は生産を減らし、結果として「非自発的失業」(働きたいのに職がない状態)が生じるとケインズは主張しました。古典派が失業を「自発的」(賃金が安くて働かない)と解釈したのに対し、ケインズは需要不足によるものだとし、政府の積極的な介入の必要性を訴えました。

比較表:セイの法則 vs. ケインズ経済学

| 特徴 | セイの法則(古典派経済学) | ケインズ経済学 |

| 人間行動の前提 | 合理的(常に最適化された行動) | 合理的でない側面(不安、感情、直感)も重視 |

| 貨幣の役割 | 交換手段(ヴェール)、実体経済に影響しない | 資産としても保有(流動性選好)、経済活動に影響 |

| 貯蓄と投資 | 貯蓄は自動的に投資に回る(金利で調整) | 貯蓄が必ずしも投資に回らない(流動性選好による滞留) |

| 市場の調整 | 価格・賃金が柔軟に調整され、常に完全雇用に自動調整される | 価格・賃金は硬直的で、市場は自動的に完全雇用にならない |

| 経済の決定要因 | 供給(生産力)が需要を創出する | 有効需要(消費+投資など)が生産と雇用を決定する |

| 不況・失業 | 一時的な現象、市場の自己調整で解消(非自発的失業は存在しない) | 有効需要不足による持続的な非自発的失業が発生しうる |

| 政府の役割 | 最小限の介入(レッセ・フェール) | 積極的な介入(有効需要の創出、公共事業など)が必要 |

第3章:ケインズ最大の発見:「アニマルスピリッツ」が経済を動かす!

経済学に「人間らしさ」を導入

ケインズの最も画期的な貢献は、経済学という一見合理的な学問に、人間の「心理」や「感情」という要素を深く組み込んだことです。彼は、経済活動が数字やデータだけでなく、人々の直感や感情に強く影響されることを発見しました。

この洞察は、彼の哲学や心理学への深い造詣が背景にあります(彼は若い頃、心理学を志していた時期もあります)。

未来が本質的に良く分からない「不確実」であることが、ケインズが「アニマルスピリッツ」を提唱した背景にあります。もし未来が完全に予測可能であれば、人々は常に合理的に行動できるはずです。

しかし、不確実な状況では、データや計算だけでは判断できず、直感や感情に頼らざるを得なくなります。この「感情」が、投資や消費といった経済活動の大きな原動力となることをケインズは明らかにしました。

「アニマルスピリッツ」とは何か?

ケインズは、人間の持つ本能的な楽観主義や衝動的な気持ちを「アニマルスピリッツ」と呼びました。これは、私たちが未来を不確実だと強く感じると、データや計算だけでなく、直感や感情に基づいて行動することが多くなるという、私たちの不安を表わしています。

例えば、企業が新しい工場を建てたり、新製品を開発したりする大きな投資決定には、必ずリスクが伴いますが、経営者の「やってみよう!」という前向きな気持ち(アニマルスピリッツ)が、その決断を後押しします。

心理が経済に与える影響

アニマルスピリッツは、単なる個人の感情に留まらず、それが集団的な期待や不安となり、経済全体の動きを左右する「自己実現的予言」を生み出します。

例えば、「これから景気が良くなる」と多くの人が思えば、消費が増え、企業も投資を増やし、本当に景気が良くなることがあります。逆に「景気が悪くなる」と思えば、お金を使わなくなり、本当に景気が悪くなることもあります。

これは、古典派が想定するような客観的な市場メカニズムだけでは説明できない、心理的フィードバックループで、経済の波(景気循環)の大きな要因となります。

消費者もアニマルスピリッツの影響を受けます。将来に不安を感じれば、必要最小限の買い物しかせず、逆に楽観的になれば高価な商品も購入します。

株式市場は特にアニマルスピリッツの影響を受けやすいと言われています。投資家たちの期待や不安が株価の上下に大きく影響し、「みんなが買っているから自分も買おう」といった心理が株価の急上昇や急落を引き起こすことが多く見られます。

行動経済学の幕開け

日本のバブル経済は、アニマルスピリッツが行き過ぎた例として挙げられます。多くの人が「土地の価格はずっと上がり続ける」と信じ、無理な投資をしてしまい、結果的にバブル崩壊で苦しむことになりました。

アニマルスピリッツは経済を活性化させる原動力となる一方で、行き過ぎると危険な側面も持ち合わせているのです。

ケインズが人間の心理的側面、特に非合理的な衝動が経済に与える影響を重視したことは、現代の「行動経済学」の考え方と深く繋がっています。行動経済学は、人間の心理バイアスが経済的意思決定にどう影響するかを研究する分野であり、ケインズはまさにその先駆者と言えます。

彼の理論は、数字の背後にある人間の複雑な心理を理解することの重要性を経済学に再認識させ、経済学の視野を広げる画期的な貢献となりました。

第4章:私たちの日常とケインズ経済学

現代の経済政策とのつながり

ケインズの理論は、現代の多くの経済政策の基礎となっています。

例えば、不況時に政府が公共事業を行ったり(政府支出の増加)、減税を行ったりする「景気刺激策」は、有効需要を創出し、経済を活性化させることが目的です。

これは、市場の自己調整に任せるのではなく、政府が積極的に経済に介入すべきだというケインズの主張に基づいています。セイの法則が市場の自己調整を信じ、政府の介入を最小限に留めるべきだと主張したのに対し、ケインズは有効需要の不足が失業を引き起こすため、政府が積極的に需要を創出すべきだと主張しました。

この考え方は、大恐慌後の世界で多くの国が不況対策として公共事業や財政出動を行う根拠となり、現代のマクロ経済政策の基礎を築いたのです。

経済政策の「心理的効果」の重要性

ケインズの理論が示唆するのは、経済政策が単に数字を動かすだけでなく、人々の心理(アニマルスピリッツ)に働きかけることで、その効果が大きく変わるということです。

例えば、政府が「景気対策を打つ」と発表するだけでも、人々の期待が高まり、消費や投資が活発になる可能性があります。これは、政策が経済主体に与える「シグナル効果」や「信頼醸成効果」が、その実体的な効果と同等、あるいはそれ以上に重要であることを意味します。

現代社会における「不確実性」とケインズの永続的関連性

ケインズが強調した「将来の不確実性」とそれに対する人間の心理的反応は、現代社会においても非常に重要なテーマです。

グローバル経済の変動、技術革新、パンデミックなど、予測困難な事態が頻発する現代において、人々の不安や期待が経済に与える影響はますます大きくなっています。ケインズの洞察は、このような不確実性の高い時代において、経済の動きを理解し、適切な政策を考える上で、今なお根源的な示唆を与え続けています。

まとめ:経済学に「人間らしさ」を取り戻したケインズの遺産

セイの法則が「供給が需要を生む」という合理的な世界を描いたのに対し、ケインズは人々の「不安」や「流動性選好」が貯蓄を増やし、需要不足と失業を引き起こす可能性を指摘しました。

彼の最も重要な発見は、経済学が単なる合理的な計算だけでなく、人間の「アニマルスピリッツ」という感情的、衝動的な側面に強く影響されることを明らかにした点です。これは、経済学に「人間らしさ」を取り戻し、より現実的な視点をもたらした画期的な貢献でした。

私たちの経済活動は、常に合理的な判断だけで行われているわけではありません。不安や期待、直感といった感情が、消費や投資、そして経済全体の動きを大きく左右するのです。

あなたも次に経済ニュースに触れるとき、または何か大きな買い物をするとき、自分の心の中の「アニマルスピリッツ」がどう動いているか、少し意識してみてはいかがでしょうか?

不安に駆られて感情的になっていないかな?

分からない将来に向かって合理的でない判断を下そうとしていないだろうか?

そんなことをイメージしながら冷静に判断してみましょう。

そんなちょっとしたコツが、私たちの財産を守ってくれるヒントになるかもしれません!

参考文献

ティモシー・テイラー 経済学入門

めちゃめちゃわかるよ! 経済学 坪井賢一

経済学レシピ ハジュン・チャン 東洋経済新報社

ジョン・メイナード・ケインズ - Wikipedia