物価が上がってこの先が不安だにゃー

あなたはそんな不安を持っていませんか?

そんな不安を解消するためには、経済学がおすすめです。

イギリスの経済学者ジョン・ロビンソンはこんな風に言っています。

「私たちは騙されないために経済学を学ぶのだ」

でも、経済学ってなにを学ぶにゃー

一緒に見ていきましょう!

経済学で賢く、だまされない人になろう!

現代社会は、情報洪水と言っても過言ではありません。

ニュース、SNS、インターネット上には、様々な情報が溢れかえっています。

けれど、その中には、必ずしも真実とは限らない、誤った情報や、意図的に人を惑わせるような情報も混ざっています。

そこで重要になるのが、経済学の知識です。

経済学は、人間の行動や意思決定、市場の仕組みなどを分析する学問です。

経済学を学ぶことで、以下のような3つの力を身につけることができ、情報洪水の中で賢く生き抜くための武器となります。

- 経済現象を正しく理解する力

経済学では、需要と供給、市場メカニズム、インフレ、デフレなど、経済に関する様々な概念や理論を学びます。

これらの知識を身につけることで、ニュースや記事で目にする経済現象を正しく理解し、その背景にある論理や意図を読み解くことができるようになります。 - 数字のウソを見抜く力

統計データやグラフは、説得力のあるツールとしてよく使われます。

しかし、データの取り方や見せ方によっては、真実を歪曲したり、特定の結論を導き出したりすることが可能です。

経済学では、統計分析や計量経済学などの手法を学ぶことで、数字の裏側にある意図を見抜き、客観的に情報を判断する力をつけることができます。 - 経済的なバイアスを認識する力

人は誰でも、無意識のうちに経済的なバイアス(思い込み)を持っています。

例えば、「高価なものは良いもの」という思い込みや、「目先の利益に飛びつく」という思い込みなどです。

経済学では、こうしたバイアスのメカニズムを学び、自分の思考や行動にどのように影響を与えているのかを認識することができます。

経済学を学ぶことは、お金持ちになるための近道ではありません。

経済学とは、社会を生き抜くための必須スキルであり、だまされない、賢い消費者になるための強力な武器なのです。

経済学を学ぶことで得られる5つのメリット

経済学を学ぶメリットにはどんなものがあるのか見ていきましょう。

- ニュースや記事で目にする経済情報を正しく理解できるようになる

- 政府や企業の経済政策をより深く分析できるようになる

- 投資や消費に関する賢い判断を下せるようになる

- 将来の経済リスクを予測し、備えることができるようになる

- 仕事で経済分析や意思決定に関わるスキルを活かせるようになる

経済学は、幅広い分野で役立つ実践的な学問です。

あなたもぜひ経済学を学んで、情報リテラシーを高め、賢く、だまされない人になりましょう。

経済学を学ぶための参考資料として大学の講義、経済学の専門書、オンライン教材、経済ニュースや解説記事などがあります。経済学は独学でも比較的学びやすい学問ですので、自分に合った方法で学習を進め、経済社会を生き抜くための知識とスキルを身につけることができます。

ここでは、あなたの独学を応援するため、分かりやすくて、毎日の生活に役立つ経済学をわかりやすく解説します。

経済学の3つの問い

そもそも、経済学の目標はなんなのでしょうか?

例えば、国語なら日本語が分かるようになり、相手の考えていることが分かるようになることですし、理科のような自然科学系はこの世界のしくみを知ることで、私たちの立場を理解することです。

では、経済学はどんなことを目指しているのでしょうか?

経済学はいつも次の3つの問いに答えようとしています。

- 社会は何を生み出すべきか

- どうやってそれを生み出すのか

- 生み出されたものを誰が消費するのか

経済にまつわる活動は、いつでもこの問いかけから始まります。

そのレベルが違うと社会のしくみが変わる

何をどうやって生み出すのか、そして誰がそれを消費するのか?

これが経済の問いかけでした。

この問いかけが、その社会のルールによって異なってきます。

どゆこと?

その国のルールとはいわゆる、社会主義経済や資本主義経済と言われる、その社会の構造のことを指します。

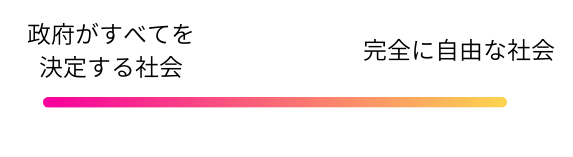

例えば、横に伸びる一本の線があるとします。

左端には、国がすべてを決める計画経済を取っている社会があります。

その国では「何を」「どのくらい生産する」のか、そして「誰が消費するのか」を、政府がすべて決める社会です。

もう右端には、完全に自由な経済があります。

「誰が何をつくり」「だれが消費する」か、各自が判断する社会です。

例えば、中国やロシアは有名な「5ヵ年計画」などのように、「何を」「どれだけ作る」「誰が使うのか」ということは、政府がコントロールする国です。

そして反対に、アメリカや日本などの社会は、政府が市場経済のごく一部、基礎的な部分にしか口をださず、政府の役割が盗みの取り締まり、契約の効力を保証すること、国防などの最低限のインフラを整備するだけの社会があります。

実際に、どちらかの端に完全に偏っている社会はほとんどなくて、たいていその間のどこかに位置付けることができます。

この一本の線のどこかに私たちが住んでいる社会の構造があります。

では一体、線のどこの部分が、一番安心して暮らせる社会なのでしょうか?

それが分かればいいのですが、実は、専門家の間でも昔から議論が分かれています。

最近では「市場経済は確かに良いようだけど、いつも必ずうまくいくとは限らない。政府の介入が役に立つときもある」と考えられています。

つまり、「市場か政府か」といった両極端に考えるのではなく、その場その場に合わせた柔軟に考えると良い方向へ行くことが多いようなのです。

まとめ

経済学とは社会はなにをどのようにを生み出すのか、そして、それを誰が使うのか?ということを考える学問です。

政治が全て決めるのか、また国民が自分のことは自由に決めるべきなのか?

昔から議論されてきた問題ですが、今は「その場その場で良い方を取る」社会が良いと考えられています。

アリストレスも中庸がよい、といったのも同じ理由なのかもしれません。

経済の世界を知って、自分でニュースを理解することは自分の資産を守るためにも大切です。

ぜひあなたも一緒に経済の知識を深めて、騙されない生き方をしていきませんか?

参考文献

経済学入門 ミクロ編 ティモシー・テイラー