はじめに:水中で出会う美しいケヤリムシ

あなたは海の生き物を間近でみたことはありますか?

水族館や動物園やスーパーの鮮魚売り場などでも気軽に海の生き物に出会えますよね。

ご存じのように海には魚や貝やカニやエビなど、たくさんの生き物が生活していて、私たちはその一部を利用させてもらっています。

そんな海の生き物の中でも今回ご紹介するのは、カラフルな姿で私たちを楽しませてくれる「ケヤリムシ」です。

「ケヤリムシ?なにそれ?」

という方もいらっしゃるかと思いますが、「ケヤリムシ」はまるで水中で咲く花のように、あるいは華やかな飾りのついた槍のように見える不思議な生き物です。

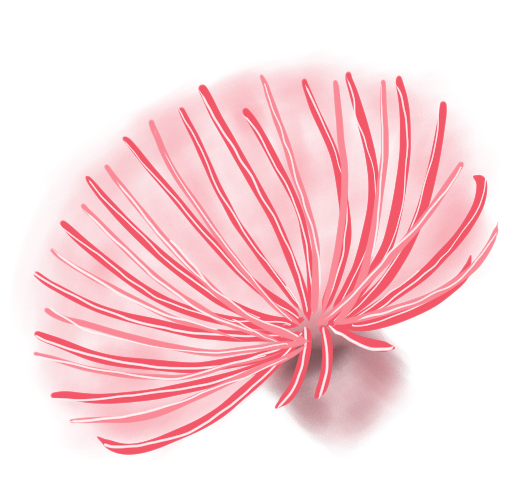

鮮やかな色彩と繊細な形状のエラ(鰓冠)を広げ、ゆらゆらと水流に身を任せる姿は、一度見たら忘れられないほどの美しさを持っています。

そんな魅力的なケヤリムシの世界を紐解いていきましょう。

ケヤリムシとは何者?謎に包まれた生態

まず「ケヤリムシ」という不思議な名前について見ていきましょう。

「ケヤリムシ」という生き物は、その名前に「ムシ」がついているので昆虫の仲間?と勘違いされる方も多いかもしれません。

また、複数のひもが広がっている様子から、イソギンチャクのように思われがちですが、実は「ケヤリムシ」は環形動物と呼ばれる種類の多毛綱に属する海の生き物、つまり釣りの餌になっている有名なゴカイの仲間なのです。

ゴカイの仲間とは言っても、普段私たちが目にするゴカイとは違って「ケヤリムシ」は、ずっと一つの場所で過ごす固着性の生物です。このユニークな生活スタイルこそが、彼らの特徴的な形態を生み出しました。

ケヤリムシの毛槍とは、大名行列につかう、長い棒の先にポンポンのついた「毛槍」のことです。垂直に回転して投げると、先についている毛がくるくると広がって華やかになります。

毛槍が広がった状態が、ケヤリムシの複数のひもが広がっている状態に似ているので、付けられました。

歌舞伎舞踊|文化デジタルライブラリー

驚くべき構造:鰓冠と棲管の秘密

ケヤリムシの最も目を引く特徴は、ひものように広がっている頭です。

この花のように広がっているのは、鰓冠(さいかん)と呼ばれる鰓の集まりです。

この華やかな「鰓冠」は単なる飾りではありません。

水中の酸素を取り込むための呼吸器官であり、同時にプランクトンなどの微小な餌を濾し取るための重要な役割も担っています。

そして、ケヤリムシがもう一つ持つ重要な構造が、自分で分泌する粘液と周りから集めた砂や泥などで作り上げた筒状の巣、棲管(せいかん)です。

この棲管は、ケヤリムシの柔らかい体を外敵から守るための大切な住居となります。

ケヤリムシはちょっとした振動や光の変化を感じると、ケヤリムシは一瞬でこの棲管の中に全身を引っ込めてしまいます。

ケヤリムシの仲間は、世界に700種以上いるとされています。

最近では、駿河湾で体長わずか2mmほどの非常に小さな新種のケヤリムシが発見されました。腹部に腹巻のような構造を持つことから「フタマキケヤリムシ」と名付けられたこの珍しい種は、日本の海洋生物がまだまだ多様性を秘めていることを教えてくれます。

駿河湾日本平沖の海底からケヤリムシ類(多毛類)の新種発見 〜体長2ミリ、体幅0.2ミリの極小生物の多様性〜|ニュース|学校法人東海大学

| 特徴 | 説明 | 機能 |

| 鰓冠 | 頭部にある羽毛状の触手 | 呼吸と餌の濾過 |

| 棲管 | 粘液と砂泥でできた筒状の巣 | 保護と住居 |

| 体 | 棲管の中に隠れている環形動物の体 | 生きていくための基本的な機能 |

どこに住んでいるの?ケヤリムシの生息地

ケヤリムシの仲間は、主に浅い海の岩礁域やサンゴ礁域に生息しています。

日本では、本州中部以南、四国、九州などの比較的温暖な海域で見ることができます。

ケヤリムシは、波打ち際にある岩の隙間などに棲管(せいかん)を、固着させて生活しています。

ケヤリムシの仲間には、駿河湾で発見された新種のように、水深50mほどの砂泥底に生息する種類もいることがわかっており、その生息範囲は意外と広いのかもしれません。

ケヤリムシの仲間には、鰓冠がカラフルな「カンザシゴカイ」という種類がいます。

カンザシゴカイは、個体によって赤や青、黒や白などの模様をもっています。ごげ茶っぽい岩場にカラフルなお花畑をつくるので、ダイビングなどではサンゴ礁を彩るカラフルな生き物として有名です。

ゆっくりとした暮らし:食事と防御の方法

美しい鰓冠(さいかん)を持つ「ケヤリムシ」はどのような生活をしているのでしょうか?

ケヤリムシは、その60本くらいある鰓の集まり「鰓冠(さいかん)」を使って食事をします。鰓冠を上手に動かして、水中に漂うプランクトンや有機物を濾し取って食べる濾過摂食者です。

鰓冠は海の流れにただ身を任せているわけではありません。

ケヤリムシの鰓冠の間を流れる海水は、一つ一つの鰓の間を通ると流れがゆっくりになり、流れが乱れて軸のまわりを循環するようになります。そして中心にある口の中に食べ物や酸素を取り込んで生活しています。自然な海水の流れを利用して効率よく食事をすることができます。

そして、彼らは自分の住宅を自分で作ることができます。

その作り方は、まず、ポンポンで砂粒をキャッチして住みかの材料にします。

砂粒をつかまえたら、口の下にある袋に蓄えて、粘液と一緒にこねて細いひもにします。

そして、住宅である棲管(せいかん)のふちに貼りつけて快適な家を作っていきます。

もしケヤリムシが身の危険を感じると、瞬時に鰓冠を引っ込めて棲管の中に隠れます。

この素早い動きで捕食者から身を守っています。

しばらくして危険がないことを知るとまたゆっくりとポンポンを伸ばし始めます。

そっくりさん?似ているけれど違う生き物たち

海の中には、ケヤリムシのように見える生き物がいます。

その代表的なものがイソギンチャクです。どちらも花のような美しい触手を持ち、岩などに固着して生活しているため、見間違えやすいかもしれません。

しかし、イソギンチャクは刺胞動物であり、触手には毒針がありますが、ケヤリムシは環形動物であり、鰓冠に毒がない所が大きな違いです。

なぜこんなに魅力的?ケヤリムシの不思議な魅力

ケヤリムシが多くの人々を惹きつける最大の理由は、やはりそのきれいな鰓冠とその動きの美しさでしょう。何か意図をもっているように見える、ゆっくりと揺らめくような鰓冠は、とても神秘的です。

また、危険を感じると一瞬で姿を消してしまうというユニークな行動も、人々の好奇心を刺激します。

さらに、比較的飼育が容易であることから、海水魚水槽のアクセントとして人気があり、多くの愛好家によって飼育されています。新しい種が発見されるなど、その生態にはまだ解明されていない部分が多く、科学的な興味も尽きることがありません。

ケヤリムシを観察・撮影するためのヒント

もしあなたがケヤリムシを自然の中で観察したり、写真に撮りたいと思ったら、いくつかのポイントがあります。

まず、潮が引いた時の岩礁地帯を探してみましょう。近づく際は、ゆっくりと静かに、影を落とさないように心がけてください。彼らは光や動きに非常に敏感で、すぐに棲管の中に引っ込んでしまいます。

水中写真を撮る場合は、辛抱強く待つことが大切です。

水流が穏やかな場所を選び、マクロレンズを使用すると、鰓冠の繊細な構造や美しい色彩を捉えることができます。様々な角度から光を当ててみることで、より魅力的な一枚を撮影できるかもしれません。

串本など、ケヤリムシが群生している場所では、まるで花畑のような幻想的な写真を撮ることも可能です。

ケヤリムシの最新の研究

最近の研究では、ケヤリムシの目の多様性とその進化について注目されています。

ケヤリムシは、単眼から複眼まで様々なタイプの目を持っており、これがどのように進化してきたのかが研究されています。特に、スウェーデンのルンド大学の研究者が、ケヤリムシを「自然界の目の工場」と表現し、その多様な目の進化を解明しようとしています。

また、ケヤリムシの目と脳の連絡についても研究が進められており、これにより最も原始的な目の進化過程についての手がかりが得られる可能性があります。

単眼も複眼ももつ“目の工場”ケヤリムシの謎 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト (nikkeibp.co.jp)

他にも、ケヤリムシの新種がオーストラリアのサンゴ礁で発見されるなど、海洋生物の多様性に関する研究も行われています。

不思議な海洋生物 ナショナル ジオグラフィック

ケヤリムシの目の種類と機能

ケヤリムシの目は非常に興味深い進化を遂げており、単眼から複眼まで多様な形態を持っています。

研究者から「自然界の目の工場」とまで言われたのはなぜなのでしょうか?

ケヤリムシの多くは、頭部や鰓冠(さいかん)に単眼を持っています。

単眼は基本的な光検出器であり、光や影の方向を感知することができます。

この単眼を使って、ケヤリムシは周囲の明るさを測ったり、体内時計を調節したりします。

けれど、一部のケヤリムシは、より複雑な複眼を持っています。

複眼は多くの個眼から構成され、高解像度で周囲を把握することができます。

これにより、ケヤリムシは捕食者の接近をより正確に感知することができます。

つまり、ケヤリムシは単眼と複眼の2種類を持っているので、この2つの進化の過程を見つけるカギを持っている可能性があるということなのです。

ケヤリムシの目は、種によって非常に多様です。

例えば、Megalomma属のケヤリムシは、触手の先端に小さな複眼を持つ種もいれば、大きな複眼を2つだけ持つ種もいます。この多様性は、それぞれの生息環境に適応した結果と考えられています。

スウェーデンのルンド大学の研究者たちは、ケヤリムシの目と脳の連絡についても研究を進めています。

ケヤリムシの目は一般的な視覚中枢にはつながっていないと考えられており、新しい神経回路が進化した可能性があります。

この研究により、最も原始的な目の進化過程についての手がかりが得られるかもしれません。

単眼も複眼ももつ“目の工場”ケヤリムシの謎 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト (nikkeibp.co.jp)

まとめ:ケヤリムシが教えてくれる海の豊かさ

ケヤリムシは、その美しい姿とユニークな生態を通して、海の豊かさと多様性を私たちに教えてくれます。繊細な鰓冠を広げて懸命に生きる彼らの姿は、自然の驚異と美しさを改めて感じさせてくれます。

もし機会があれば、ぜひ水族館や海でケヤリムシを探してみてください。暗い岩の陰でケヤリムシを見つけると、そこだけちょっと南国みたいに華やかに感じられて、見つけるととっても楽しい気分になりますよ。

この小さな生き物たちが生きる豊かな海を、これからも大切に守っていきたいものですね。

参考文献

無脊椎動物学 朝倉書店

磯の行きも図鑑 トンボ社

日本動物大百科 平凡社

ケヤリムシ - Wikipedia