あなたは「ウニ」と聞けば何を思い浮かべますか?

寿司ネタ!

北海道の珍味!

ねっとり濃厚!!

などなどいろいろあると思いますが、ウニは寿司ネタとして、とても有名です。

ここでは、そんな寿司ネタの「ウニ」を徹底解説します。

ウニの産地と言えば、北は北海道!

だと思っている方も多いかと思いますが、

実は、日本近海にはどこでも身近に観察できる海の生き物なんです。

あなたの近所にもきっと生きているウニがいます!

さあ、このトゲだらけの不思議な生き物を通して、私たちの惑星の驚くべき生物多様性を垣間見てみましょう。この一見シンプルな生き物について知れば知るほど、きっとその魅力に引き込まれるはずです!

紫色の謎を解き明かす:ウニの体のつくり

海底をゆっくりと移動する、全身を鋭い黒いトゲトゲで覆われた生き物。

それはまるで、SF映画から飛び出してきたような姿ですよね?

でも実は、私たちの身近なの海に生息する生き物なのです。

ウニは世界で900種類ほど知られ、殻の形、大きさ、とげの太さ、長さなどたくさんの種類があります。

上の写真をご覧ください。

ウニの仲間の一種「ムラサキウニ」がいます。

ウニにはたくさんの種類がありますが、基本的な体のつくりは丸っこくって、とげとげした感じです。

ウニの体は私たちの体とだいぶ違います。

ウニには私たち人間にある「目」や「脚」が見当たりません。

目や足がないのに、一体どうやって移動するのでしょうか?

しかし、ウニの世界を深く探求していくと、その奇妙に見える体の形こそが、彼らが海で生き抜くために完璧に適応した結果であることがわかります。

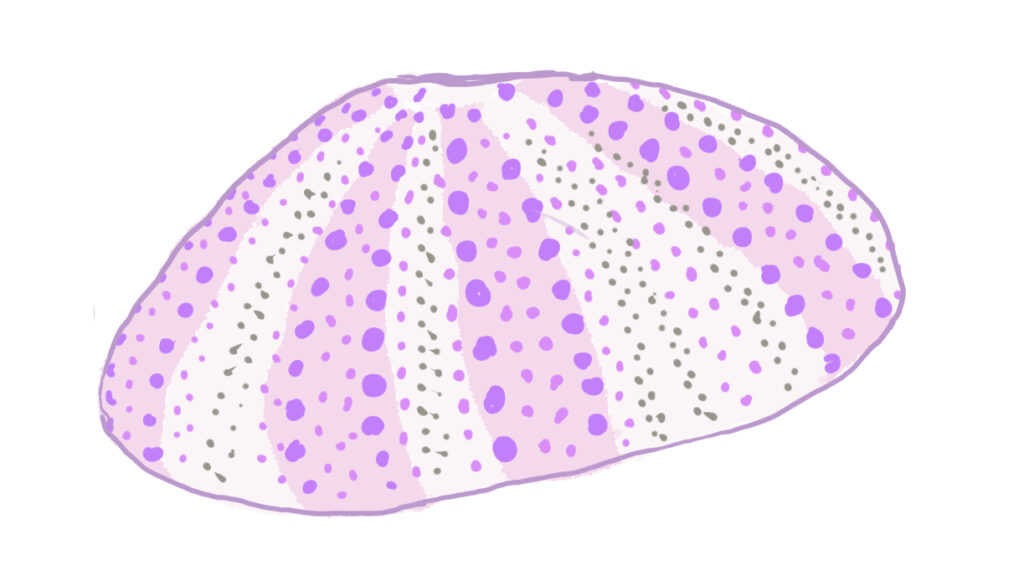

鎧のような殻

ウニの体は、硬くて丸い内側の殻に覆われています。

日本の海岸でよくみられる「ムラサキウニ」は、直径が通常5〜10cmほどで、まるで小さなトゲだらけのヘルメットのようです。

この殻から放射状に伸びるのが、黒いトゲです。

このウニのもっている棘は、一本一本が独立して動くことができます。

そしてこのトゲは、ただの飾りではありません。

彼らが生きる上で非常に重要な役割をいくつも担っています。

棘の役割は、まず防御です。

鋭いトゲは、自分の体の上に動く影を感じると、左右に動き相手に警戒していることを知らせます。

大型の魚などの捕食者にとって非常に厄介な存在であり、ウニを食べるのをためらわせます。

さらに、一部のウニは、トゲの間にある小さなハサミのような器官に毒を持っていて、より強力な防御を備えている種もあります。

次に、移動です。

ウニは主に後述する「管足(かんそく)」を使って移動しますが、このトゲも体を押し進めたり、殻を持ち上げたりする際に補助的な役割を果たします。

また、トゲの表面を覆う小さな毛(繊毛)は、水の流れを作り出すことで、餌をウニの口に運び、老廃物を洗い流す役割も果たしています。

さらに、種類によっては、トゲと後述する歯を使い、ゆっくりと岩を削って巣穴を作ることもあります。

自然界の小さな吸盤:驚異の管足

写真の中の赤い丸にご注目ください。

ムラサキウニのトゲの間から、ひょろひょろっとした、先っぽが平たくなっている管がたくさん伸びているのが見えるでしょうか?

これらは「管足(かんそく)」と呼ばれ、ウニやヒトデ、ナマコなどが属する棘皮動物の仲間たちの特徴的な器官です。

この管足は、ウニの体内に張り巡らされた「水管系」という、液体で満たされた管のネットワークによって動かすことができます。ウニは、管の中の水圧を調整することで、管足を伸ばしたり縮めたりすることができるのです。

管足の先にある平たい部分には、小さな吸盤が付いています。

この「管足」と「吸盤」のおかげで、なんとウニは次のような驚くべきことができます。

- 移動することができる

「管足」は、まるで小さな足のように、表面に吸い付き、体を引っ張って移動します。

種類によっては、この管足を最大20cmも伸ばすことができると言われています! - 岩への吸着することができる

強力な吸盤は、強い潮流や波の中でも岩にしっかりと掴まることを可能にします。 - 餌の捕獲できる

管足は、餌を掴んで口まで運ぶのを助けます。

体の背中(上側)に落ちたちぎれた海藻などの食べ物を口までリレーすることもできます! - 呼吸することができる

驚くべきことに、管足は呼吸にも役立っており、ガス交換を行うことができます。 - 感じることができる

管足には感覚機能もあり、周囲の環境を探るのに役立っています。 - 手のように使える

ウニは暑い時、管足を使って貝殻や小石、海藻などを拾い上げ、身を隠したり、日光や乾燥から身を守ったりします。

この水圧を利用した移動システムは、非常にユニークで効率的な仕組みであり、ウニが様々な環境に適応してきた証と言えるでしょう。

隠された口:アリストテレスのちょうちん

もし生きのよいウニに出会ったら、そっと触ってウニをひっくり返してみてください。

体の下面の中央に口があるのがわかります。

これはただの口ではなく、「アリストテレスのちょうちん」と呼ばれる複雑な構造をしています。

このちょうちんは、5つの硬い歯のようなプレートで構成されており、これらを出し入れすることができます。

アリストテレスのちょうちんの主な役割は、岩に付着した藻を削り取って食べることです。これはムラサキウニの食生活の大部分を占めており、まさに強力な草刈り機のような役割を果たしています。

この奇妙な名前は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスが、この構造を五面を持つちょうちんに例えたことに由来します。

| 体の部位 | 主な機能 |

| 殻とトゲ | 防御、移動補助、光感知、水流生成、掘削 |

| 管足 | 移動、岩への吸着、餌の捕獲、呼吸、感覚、飾り付け |

| アリストテレスのちょうちん | 藻の削り取り(摂餌) |

ウニの生態:小さな幼生からトゲだらけの大人へ

ウニの生活環は、生物の教科書にも紹介されているように、よく知られています。

ここでも簡単にご紹介しましょう。

ウニの命は、受精から始まります。

受精後、約1時間半ほどで細胞分裂が始まり、2細胞、4細胞、8細胞と増えていきます。

細胞数が32から128くらいになると、桑の実のような形になり、桑実胚と呼ばれます。

受精後約1日後には、細胞はさらに増え、表面に繊毛が生えた中空のボール状の胞胚となり、自由に泳ぎ始めます。その後、細胞が内側に陥入し、原腸が形成され、やがて腕が伸びてプルテウス幼生となります。この幼生は、約1ヶ月間海中を漂いながら植物プランクトンなどを食べて成長します。

その後、変態を経て、約1ヶ月半かけて小さな稚ウニへと成長し、海底で生活を始めます。成長は比較的ゆっくりで、大きなサイズになるまでには約10年かかることもあります。寿命は9年程度と言われています。

大変身 ウニの秘密 | ミクロワールド | NHK for School

ウニと生態系のバランス

ウニは、私たちにとって重要な水産物ですが、環境の変化や人間活動の影響により、その個体数が増えすぎると、生態系全体のバランスを大きく崩し、深刻な問題を引き起こすことがあります。

最近では、さまざまな理由で増えすぎてしまった「ウニ」が、海藻を食い尽くしてしまう「磯焼け」が問題になっています。

ウニは水産物として非常に重要ですが、昆布やワカメなどの海藻も大切な海産物の一つです。

ウニは海藻が好きなので、ウニが増えすぎてしまうと大切な海藻も食べつくしてしまいます。

このような「磯焼け」の問題を解決し、さらに増えすぎた「ウニ」を積極的に活用する方法はないのでしょうか?

「ウニノミクス」による磯焼け対策と地域活性化

実は「磯焼け」を解決していく取り組みが始まっています。

最近、最も注目されているには「ウニノミクス」と呼ばれる取り組みです。

これは、磯焼けの原因となる増えすぎたウニを積極的に捕獲し、そのうち商品価値の低い「痩せウニ」を陸上養殖施設などで質の良い餌(廃棄されるキャベツなど)を与えて肥育し、高付加価値の食用ウニとして出荷するビジネスモデルです。

「ウニノミクス」は、海底から大量のウニを除去して、海藻が再び繁茂できる環境を回復させます。

また、従来は廃棄されていたウニに価値を与え、新たな収益源にします。

これにより、漁業者の収入向上や、ウニ養殖という新たな産業が地域に生まれる可能性があります。

天然ウニは漁獲量が不安定で、価格変動も大きくなりがちなので、陸上養殖を通じて、安定した品質と量のウニを年間を通じて供給できれば、市場の需要に応えることができるため注目されています。

ウニの新たな利用価値の創出

さらに食用以外にも、ウニを堆肥として使うアイデアがあります。

ウニには海のミネラルが豊富に含まれており、これを堆肥として農業に利用することで、海の恵みを陸の作物に還元し、循環型社会を目指します。

廃棄されるウニ殻をアパレル製品の染料材料として活用するプロジェクトも生まれています。これも、廃棄物を減らし、新たな素材として活用することで、環境負荷の低減と資源の有効に活用することができます。

海と日本PROJECT in 東京

生態系エンジニアとしてのウニの再評価

ウニの能力を積極的に利用しようとする取り組みでもっとも面白いのは、ウニの持っている口の力を利用する方法です。

ウニは先ほどもお話ししたようにとても強い口を持っています。

その強さは岩に穴を掘ることができるほどです。

ウニが口を使って掘った岩の穴は、ウニ自体が隠れ家として利用するだけでなく、その穴が多様な小型底生生物の住処となり、生態系における生物多様性を高める役割を果たしています。

ウニが増えすぎてしまって海藻の食害が問題視されていますが、ウニが生態系に与える良い影響を知ることも、私たちが暮らす生態系全体を理解するためにはとても大切です。

ホーム | 笹川平和財団 - THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION

磯焼けの現状と解決方法|わたしたちの事業|ウニノミクス

水産庁ホームページ

まとめ

寿司のネタとして、有名な「ウニ」の不思議について解説しました。

ウニのトゲトゲとした姿からは想像もできないほど、彼らは巧妙な体のつくりと、それを利用したユニークな生活を送っています。防御、移動、食事、そして感覚まで、その体はまさに海での生存戦略の塊です。

この小さなとげとげの生き物を通して、私たちは生物の多様性の素晴らしさと、それぞれの生き物が持つ独自の進化の歴史を学ぶことができます。

一見すると奇妙に思えるウニの体も、彼らが生きる環境においては完璧な形なのです。

ウニの存在は、地球上に存在する多様な生物のほんの一例に過ぎません。

私たちの周りには、まだ私たちが知らない、驚くべき能力を持った生き物たちがたくさんいます。

ウニの生態を知ることは、そんな生き物たちの多様性を知り、自然の奥深さを感じさせてくれる、とても楽しい経験です。

ぜひあなたも、海岸へ足を運んでウニと友達になってみませんか?

きっと新しい世界が広がるはずです!

観察のヒント

- ウニの棘は刺さると痛いです。触るときは、軍手などを着用してください。

- ウニは食用にもなりますが、産地によっては毒を持つ場合があります。食べる場合は、安全確認が必要です。

参考文献

ムラサキウニ - Wikipedia

おさかな図鑑(ムラサキウニ) - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

日本動物大百科 平凡社