皆さんは、潮だまりで、ふんにゃりとしたゴムボールのようなものを見たことはありますか?

「ふんずけたら紫色の汁がでてびっくりした」

という方も多いと思います。

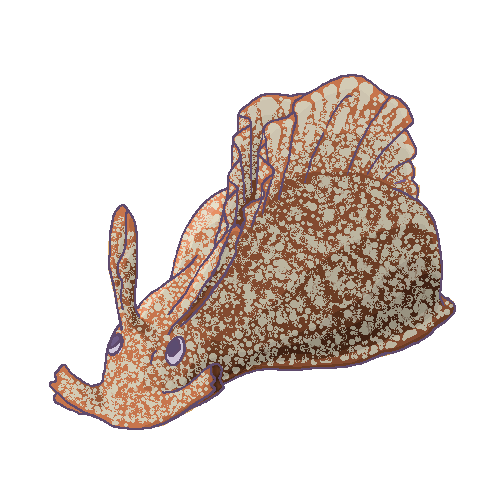

今回はそんな、ゴムなのか生き物なのか良く分からないくらい、不思議な体をした「アメフラシ」をご紹介します。「アメフラシ」って、ぐんにゃりした生き物だけど、その体から私たちに役に立つ研究が続々見つかっています!

ここでは、そんなおっとりとした、海に遊びに行ったらぜひ出会いたいアメフラシの最新の研究を交えて解説します。

アメフラシの魅力

「アメフラシ」は、大型の軟体動物の仲間で、大人になるとだいたい20cm前後に成長します。

好きな食べ物は海藻で、いつも海藻を探しながら首を左右に振りながらのんびりと移動しています。

「アメフラシ」は、軟体動物で貝の仲間です。

貝の仲間というと、サザエやアサリのように殻の中に柔らかい体を保護する目的で殻を持っていることが多いのですが、アメフラシの持っている「殻」は、体の中にあって体を保護する役割は果たしていません。貝の仲間ですが、進化の過程で殻を脱ぎ捨てた生き物が「アメフラシ」です。

「アメフラシ」は、主に潮間帯の浅瀬で生活して、日本では本州、四国、九州、そして中国沿岸にも広く分布しています。

よく話題になる、黄色っぽいソーメンの塊は、「アメフラシ」の卵の塊で、春から初夏にかけてよく見られます。

アメフラシという名前の由来は、興奮したり触られたりすると、背中から紅紫色の液体を噴出する習性に由来すると言われています。この液体が海中に広がる様子が、まるで雨雲のように見えることから「雨降(アメフラシ)」と名付けられました。

アメフラシは、他の仲間たちが体を守るために持っていたかたい殻を脱ぎ捨ててしまいました。その代わりとして危険を感じたときに紫色の液体を敵に振り掛ける道具を編み出します。

アメフラシが出す紫色の汁は、彼らが食べる海藻に含まれる色素からアメフラシが体内で作りました。紫の液は、かつては捕食者から逃れるための目くらましのためと考えられていました。

しかし、最新の研究では、この紫の液が単なる目くらましではなく、アプリシオバイオリンやアンモニアなどの有毒物質を含む化学的な防御物質であることが明らかになっています。

驚くべきことに、毒素の生成に必要な異なる分子はアメフラシの体内で別々に貯蔵されており、脅威を感じた際に初めてこれらが混合され、毒性を発揮する精巧な仕組みを持っています。

体内に毒を持っていると危険ですが、毒の一歩手前で保存しておけばいざというときにすぐ使えて便利です。

アメフラシ類の化学防御機構:捕食者と同種個体の化学感覚に働く複数の化学物質

アメフラシの紫汁の謎: たゆたえども沈まず-有機化学あれこれ-

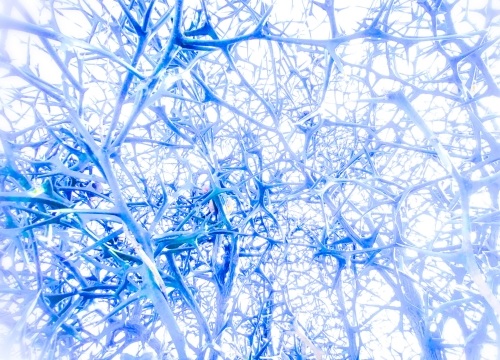

アメフラシの脳神経細胞

アメフラシにも体の前方に口や足、またそれらを制御する脳神経があります。

アメフラシの脳神経細胞(ニューロン)は、わずか2万個しかありません。(人間の脳が約10兆個)

1960年代、神経科学者であったエリック・カンデル博士は、アメフラシの脳神経細胞の少なさに目を付けます。当時アメフラシを研究材料として選ぶのは珍しかったのですが、後にアメフラシから「記憶」についての画期的な発見が見つかり、カンデル博士は、2000年のノーベル生理学・医学賞受賞を受賞しました。

カンデルの研究チームは、アメフラシが物事に「慣れる」こと、そして「慣れ」たアメフラシにさらに不快な刺激を与えると、それが弱い刺激であっても、より強く長く防御反応を示すことが分かりました。

つまり、私たちはある刺激が自分に危害を加えるものではないと脳が判断すると、徐々にその音に反応しなくなり、意識に上らなくなること、また一回定着した記憶はもう一度体験するとより強い記憶として残る、ということがアメフラシによって初めてわかりました。

京都産業大学

エリック・カンデル - Wikipedia

アメフラシが解き明かす脳の謎:最新の記憶研究

カンデルの研究はさらに、その記憶の持続時間によって、その分子メカニズムが根本的に異なることを突き止めました。

数分から数時間の記憶は、もともと持っていたタンパク質の機能変化させることで対応し、タンパク質合成は不要です。逆に数日以上の記憶には、新たなシナプスの形成し構造変化させ、遺伝子を発現させタンパク質合成が必要になることを発見しました。

さらに最近の研究では、セロトニンがアメフラシの感覚ニューロンから運動ニューロンへのシナプス伝達を促進する際に、時間的にもメカニズム的にも異なる「中間期促進」という第三の相が存在することが特定されています。

これは、同じ時間領域での記憶保持のために、異なる経験が異なる分子経路を活性化させるため、記憶と時間の関係を明らかにさせるものとして期待されています。

もしも記憶の経路が複数あるとすれば、記憶障害の治療に、一つの標的に対する薬物療法だけでは不十分である可能性があります。複数の分子経路を同時に標的とする複合的な薬物療法や、トレーニング(行動療法)と薬物療法を組み合わせた多角的な戦略が、より効果的である可能性が高いと考えられます。

さらに、記憶の研究から「アルツハイマー病」や「認知症」の研究も盛んにおこなわれています。

アメフラシは、比較的短い寿命(通常1年)と、巨大ニューロンを持った単純な神経系をもっているので、加齢に伴う分子レベルの変化を、複雑な哺乳類よりもはるかに早く研究を進めることができます。

未来を拓くアメフラシの力:再生医療と神経インターフェース

アメフラシ研究の応用範囲は、記憶の理解にとどまりません。神経再生、人工感覚器、さらにはロボット工学まで、驚くほど多様な分野で活発に研究されています。

例えば、アメフラシの神経細胞は、損傷しても再生する能力を持っています。その体液(血リンパ)には神経再生を促進する物質が含まれており、このメカニズムの解明をして、ヒトの脊髄損傷などの治療法開発に応用することが期待されています。

アメフラシの単純で大きな神経は、脳と機械をつなぐ新しい技術の開発に理想的な実験台です。味覚を認識する脳活動の可視化に成功した研究は、将来の人工感覚器(人工の目や耳)の開発につながると期待されています。

記憶の細胞機構の解明をめざして小倉明彦

アメフラシの意外な一面:バイオハイブリッドロボットへの応用

最近では、生物由来の材料と非生体システムを組み合わせた「バイオハイブリッドロボット」が注目を集めています。これらのロボットは「高いエネルギー効率」「高い安全性」そして「自己修復能力」といった今までのロボットにはない、生物を模倣した新しい形のロボットです。

この分野でアメフラシの持っている「コラーゲン」や「筋肉」がバイオハイブリッドロボットのお手本として研究されています。

哺乳類の組織の培養や維持はその複雑な構造を持っているので難しいのですが、アメフラシのような無脊椎動物の組織は、「頑丈」だったり「維持が簡単」なので、実験対象としてよく選ばれています。

アメフラシのもつユニークな特性(この場合は筋肉の駆動能力や組織の耐久性)が、工学的な問題解決に新たな、そして新しい道を開くかもしれません。これは、生物学と工学の境界が曖昧になりつつある「バイオインスパイアード(生物模倣)」や「バイオハイブリッド」という最近の研究トレンドです。

アメフラシが神経科学だけでなく、ロボティクスという全く異なる分野でもその価値を発揮していることは、地球上の膨大な生物多様性の中に、まだ発見されていない工学的・技術的応用ポテンシャルが豊富に存在することをあらわしています。

つまり、基礎生物学研究が、思いがけない形で未来技術に貢献する可能性があること、そして生物の持つ機能の奥深さと、それを技術に応用する創造性の重要性を浮き彫りにしているのです。

アメフラシ型ロボット「Velox」。 水陸両用、氷の上も歩けちゃう - アトムコンサルティング

まとめ:アメフラシが示す生命科学の未来

アメフラシは、その一見地味な外見からは想像もつかないほど、生命科学の最前線で多岐にわたる重要な貢献を果たしてきました。エリック・カンデル博士によるノーベル賞受賞研究で記憶の分子メカニズムを解き明かしたことは、現代神経科学の礎を築きました。

そして、神経再生の驚異的な能力の解明、アルツハイマー病などの神経変性疾患の病態理解、さらには生体材料を用いたバイオハイブリッドロボットの創出といった、未来の医療や技術に直結する分野でも、アメフラシは不可欠なモデル生物として活躍しています。

アメフラシは、その「単純な神経系」と「巨大で識別容易なニューロン」というユニークな特徴ゆえに、複雑な生命現象の根底にある普遍的な原理を解き明かし、ヒトの健康と未来技術に貢献する「橋渡し」の役割を担っているのです。

潮だまりでひっそりと暮らす小さな海の生き物が、私たちの脳の謎を解き明かし、認知症の治療法や人工感覚器、さらには未来のロボットといった最先端科学に貢献しているという事実は、まさに驚きと感動に満ちています。

アメフラシの物語は、一見取るに足らないような小さな発見が、人類の未来を大きく変える可能性を秘めていることを教えてくれます。アメフラシの探求は、これからも生命科学の新たな扉を開き続けることでしょう。

参考文献

磯の生き物図鑑 トンボ出版

日本動物大百科 平凡社

東京大学 大学院総合文化研究科・教養学部 (u-tokyo.ac.jp)

京都産業大学 (kyoto-su.ac.jp)

University of California San Diego (ucsd.edu)