なぜ今、総需要・総供給を知るべきなのか?

あなたは車や家などの大きな買い物をしようとしていますか?

大きな買い物は、小さな買い物と違って「失敗したから、買いなおそう」ということができません。

住宅や車のような大きな買い物は、多くの人々にとって人生の一大イベントです。

大きな買い物を検討するとき、

「今が買い時なのだろうか?」

「もう少し待った方が良いのだろうか?」

と、モヤモヤが生まれませんか?

もし、そんなモヤモヤを吹き飛ばしてくれる知識があったら良いですよね?

実は、モヤモヤの解決のヒントになりそうなのが、経済学の「総需要」と「総供給」の考え方に隠されています。

ここでは、一見すると難しそうなマクロ経済学の「総需要・総供給」の考え方を、個人の大きな買い物にどのように応用できるか、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。

経済全体の大きな流れを理解して、より賢明な購入戦略を立て、自信を持って意思決定を行えるようになりましょう!

私たちの社会の「買いたい」という意欲(総需要)と、「作りたい」という企業の生産能力(総供給)のバランスは、物価水準や生産量、さらには個人の所得や金利にまで影響を及ぼします。

このバランスが崩れると、意図せず高値で購入してしまったり、あるいは絶好の購入機会を逃してしまったりする可能性があります。そのため、これらの経済メカニズムを把握することは、私たち個人にとってもとても大切なんです。

総需要と総供給って何?身近な例で解説!

ではまず、ちょっとだけ確認しておきましょう。

いわゆる、需要と供給というのは、「価格」を考えるために使えます。

そして、総需要と総供給というのは、「景気」を判断するために使うツールです。

では、詳しく見ていきましょう!

総需要(AD)とは?:みんなの「買いたい!」の合計

まず、「需要」とは、ある特定の商品が欲しくて、買うことのできる人のことを指します。

それに対して「総需要」というのは、ある国の全体の、家計、企業、政府、そして海外の顧客が、特定の物価水準で「購入したい」かつ「購入することのできる」財やサービスの総量を指します。

「総需要」は、ある国の経済活動の活発さを示す数値「国内総生産(GDP)」に対する需要の全体と、捉えることが多いです。

総需要は、個人の「消費(C)」、企業の「投資(I)」、政府の「支出(G)」、そして「輸出から輸入を差し引いた純輸出(X-M)」の合計で構成されます。

例えば、私たちが新しい家電製品やサービスを購入するのは「消費(C)」に当てはまります。企業が新たな工場を建設したり設備を導入したりすることは「投資(I)」。そして政府が公共事業を実施したり、社会保障費を支出したりするのは「支出(G)」。日本製の製品が海外で販売されることは純輸出(X-M)です。

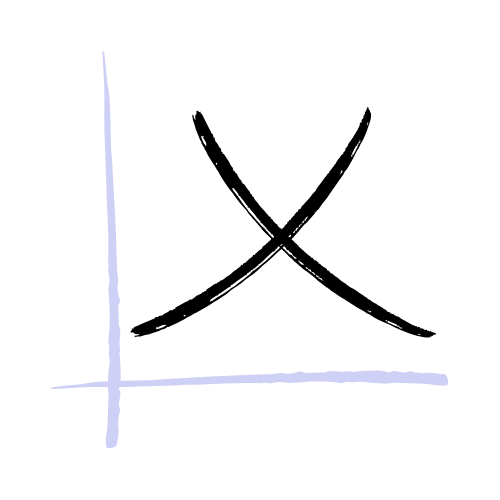

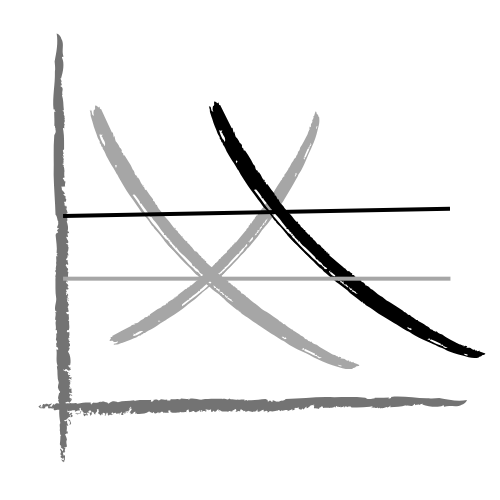

総需要曲線は、物価が上昇すると、お金の価値が低下し、モノを買える量が少なくなるので、消費や投資が減少します。逆に物価が下がるとお金の価値が上昇し、買える量が多くなるという特徴をもつので、右下がりの曲線として描かれます。

総需要曲線が右下がりになるのは、物価が下がると持っているお金の価値が実質的に上がるので、購買力を上昇させる、というイギリスの経済学者ピグーが提唱した「実質残高効果」と呼ばれるものや、物価が上がると手持ちのお金の実質的な量が減るという「ケインズの利子率効果」などで説明することができます。

ここで大切なのは、総需要と総供給のモデルが「マクロ経済学」の視点という点です。

ミクロ経済学で需要と供給と言えば、個別の商品(例えばバナナ)と価格の関係です。

マクロ経済学で、総需要・総供給というと、経済全体、また国の景気を計るために使われる指標なのです。

例えば、総需要や総供給に注目して、個人の住宅や自動車の購入を検討する場合は、単にその製品そのものの価格だけでなく、金利の動向、雇用の安定性、全体の物価水準といった、より大きな経済の状況を考えて検討してみるのです。

つまり、大きな買い物をする前に、総需要や総供給といった、マクロな経済の要因を考えることは、より賢明な選択につながるのです。

総供給(AS)とは?:企業が「作りたい!」の合計

次に「総供給」とは、ある国全体で、企業が特定の物価水準において「供給したい」と考える財やサービスの総量を指します。これは、その国の経済がどれだけの生産能力を持っているかを示すものです。

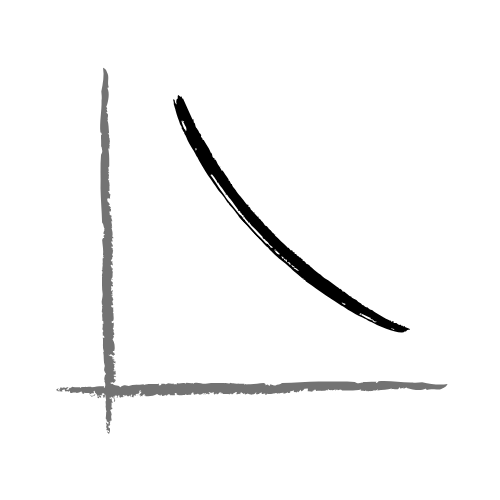

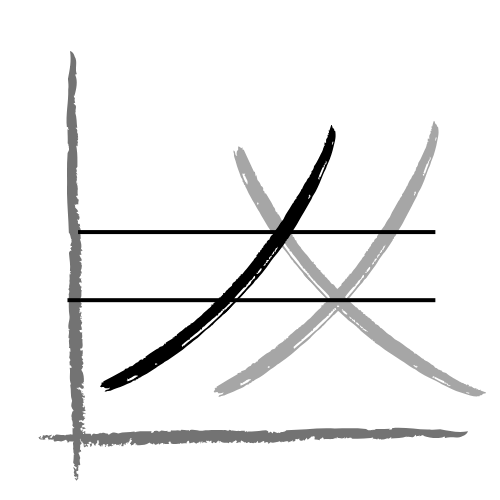

総供給の動きは、短期と長期で異なる特性を示します。

短期的には

賃金や原材料費といった生産コストは、すぐに変動しないため、物価が上昇すれば企業はより多くの利益を見込んで供給(生産量)を増やそうとします。この関係から、短期総供給曲線は右上がりの形をとります。

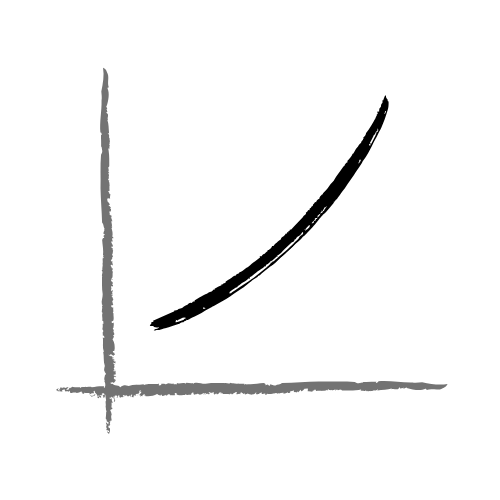

長期的には

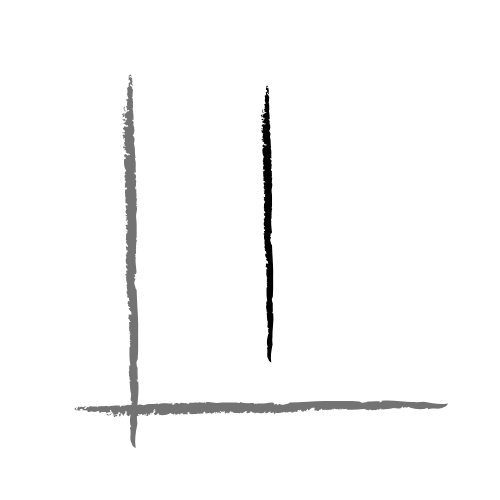

総供給量は長期的に考えると、物価や賃金がいくら変動したとしても、その国が持っている生産要素(労働力、資本、技術)の量によって生産できる限界が決まっています。このとき、物価水準がどのように変化しても生産量は一定であるため、長期総供給曲線は垂直な線として表されます。

例えば日本の人口や、ホテルやテーマパークなど、いくら需要があったとしても、供給できる量は決まっているため、どの需要量に対しても一定の値をとるので垂直になります。

均衡点:市場の「ちょうどいい」価格と量

総需要曲線と総供給曲線が交わる点は「均衡点」と呼ばれます。この点では、経済全体の「購入したい」量と「供給したい」量が一致し、物価水準と生産量(実質GDP)が安定した状態となります。

この均衡点が、経済が安定的に効率よく配分されている点です。

総需要・総供給の変動が私たちの買い物にどう影響する?

経済は常に変動していて、総需要と総供給のバランスも絶えず変化しています。これらの変化は、物価や生産量に影響を与え、結果として個人の大きな買い物に直接的な影響を及ぼします。

需要が増えると?(AD曲線が右にシフト)

経済全体で「買いたい」という意欲が高まると、総需要曲線は右方向に移動します。

例えば、政府が減税や大規模な財政出動を行ったり、中央銀行が政策金利を引き下げて借り入れを容易にしたり、企業が積極的に投資を増やしたり、消費者の景況感が改善したりすると「買いたい」という意欲が高まって右へ平行移動します。

このような総需要の増加は、短期的には物価水準の上昇と生産量の増加をもたらします。企業は需要に応えるため生産を拡大し、それにともなって雇用も増加する傾向がみられます。

例えば、景気が過熱し、経済の潜在的な生産能力を超えて需要が膨らむと、「インフレ・ギャップ」と呼ばれる状態が生じ、物価が急激に上昇します。この時期は、個人の所得も増加するかもしれませんが、それ以上に物価が上昇するため購買力が低下する可能性があります。その結果、住宅や自動車のような大きな買い物には、より多くの資金が必要になるかもしれません。

政府の財政政策(政府支出の増減、減税など)や中央銀行の金融政策(マネーサプライの調整、政策金利の変更など)は、総需要に直接的な影響を与える主要な手段です。

中央銀行が政策金利を引き下げたり、マネーサプライを増やしたりすると、通常は消費者や企業にとっての借り入れコストが低下します。これにより、住宅ローンや自動車ローンなどの金利が下がり、高額な商品の購入が促進され、経済全体の需要が押し上げられます。

ここでのポイントは、私たちが大きな買い物を検討するときは、政府の予算発表、税制改革、そして特に中央銀行の金利に関する決定に注意を払うことが重要です。これらの政策はなんとなく自分とは関係ないものと考えるのではなく、借り入れ費用や経済全体の状況に直接影響を及ぼし、購入のしやすさやタイミングに大きく関わってきます。

供給が減ると?(AS曲線が左にシフト)

企業が「作りたい」と思っても、生産が困難になると、総供給曲線は左方向に移動します。

これは、原材料価格の高騰(例:石油価格の急上昇)、自然災害や戦争による生産施設の損害、労働力不足、サプライチェーンの混乱などが原因で発生します。

総供給の減少は、物価水準の上昇と生産量の減少をもたらします。企業はコスト増に直面し、利益が圧迫され、雇用も減少する可能性があります。

例えば、経済成長が停滞しているにもかかわらず物価が上昇し、失業率も高止まりする最悪のシナリオは「スタグフレーション」と呼ばれます。

これは供給ショックによって引き起こされることが多く、消費者にとっては高物価と雇用不安が同時に押し寄せる非常に厳しい状況です。このスタグフレーションは、高インフレ、経済成長の鈍化、そして高失業率が同時に発生する「経済のパーフェクトストーム」とも表現されます。

このような状況下では、高物価が購買力を低下させ、経済成長の停滞と高失業率が雇用の不安定化と所得の減少を招くため、住宅や自動車のような大きな買い物を行うには特に困難な時期となります。したがって、地政学的紛争によるエネルギー価格への影響、大規模な自然災害による生産地域の混乱、広範な労働力不足といった供給ショックの可能性を認識することは極めて重要です。

もし経済指標がスタグフレーションの兆候を示している場合、大きな買い物は延期することが賢明な判断となるでしょう。

具体的なシナリオと買い時の見極め方

経済の状況は、総需要と総供給がそれぞれどのように変化するかによって、多様なパターンが現れます。

単に物価が変動しているという事実だけでは、経済の全体像を把握することはできません。物価変動の背景にある要因、すなわち需要の増加によるものなのか、それとも供給の制約によるものなのかを理解することが重要です。

例えば、住宅価格の上昇が堅調な需要(強い雇用市場や借り入れコストの上昇)によるものなのか、あるいは供給の制約(弱い経済下での高価格)によるものなのかを区別することで、市場のシグナルを誤解することなく、最適な購買決定を下すことができます。

- シナリオ1 総需要も総供給も増加 (AD↑, AS↑)

経済全体が成長し、生産能力も拡大している、最も健全な状態です。

実質GDPは確実に増加しますが、物価への影響は、需要と供給のどちらの変化が大きいかによって異なります。 - シナリオ2 総需要も総供給も減少 (AD↓, AS↓)

経済が縮小し、生産能力も低下している状態です。

実質GDPと雇用が確実に減少します。

不況期に多く見られる状況です。

物価への影響は不確実です。 - シナリオ3 総需要増加、総供給減少 (AD↑, AS↓)

需要は高まるが、供給が追いつかない状態です。

物価は確実に上昇します。

実質GDPは、どちらの変化が大きいかによって増加も減少もします。

消費者にとっては価格が上がりやすい時期であり、スタグフレーションのリスクもあります。 - シナリオ4 総需要減少、総供給増加 (AD↓, AS↑)

需要は落ち込むが、供給能力は向上している状態です。

物価は確実に下落します。

実質GDPは、どちらの変化が大きいかによって変動します。

消費者にとっては価格が下がりやすい時期ですが、需要の落ち込みは景気後退の兆候かもしれません。

住宅購入:総需要・総供給から読み解くヒント

住宅は人生で最も大きな買い物の一つであり、その価格や購入のしやすさは、マクロ経済の総需要と総供給のバランスに大きく左右されます。

需要サイドの要因と具体例

- 金利の低下

住宅ローン金利が下がると、毎月の返済額が減少し、より多くの人々が住宅購入に踏み切りやすくなります。これは住宅需要を押し上げる主要な要因です。

例えば、日本銀行が金融緩和政策を維持し、政策金利が低い水準に抑えられている時期は、住宅ローン金利も低めに推移しやすく、住宅購入にとって追い風となります。低金利は、同じ月々の支払いでより高額な物件を購入できることを意味し、需要を刺激します。

住宅購入を検討する際には、中央銀行の発表や世界の経済動向が金利に与える影響を注視することが不可欠です。もし先行指標が金利上昇を示唆している場合、固定金利型ローンを選択することで、将来の家計の安定を図る賢明な戦略となり得ます。

このようなマクロ経済の理解に基づいたアプローチは、将来の金融リスクを軽減し、より賢い購入決定のヒントになるでしょう。 - 所得の増加・雇用安定

経済が好調で個人の所得が増加したり、雇用の安定が見込まれたりすると、将来への不安が軽減され、住宅購入のような高額な買い物に踏み切る人が増えます。 - 消費者心理の改善

景気に対する楽観的な見方が広がり、将来の経済状況や自身の収入に自信を持つ人が増えると、「今が買い時」と感じる人が増え、住宅需要が高まります。 - 人口動態の変化

都市部への人口集中、核家族化による世帯数の増加、特定の地域への移住ブームなども、その地域の住宅需要を押し上げる要因となります。

供給サイドの要因と具体例

- 建設活動の活発化

住宅価格の上昇が見込まれると、不動産開発業者は利益を期待して新たな住宅建設を増やします。これは住宅の総供給を増加させます。

例えば、好景気で住宅の売れ行きが良い時期には、新規のマンションや戸建ての着工件数が増加します。これは「先行指標」の一つである「住宅着工件数」として確認できます。 - 建設コストの変動

木材、鉄鋼、セメントなどの建材価格、そして建設労働者の人件費の上昇は、住宅の建設コストを押し上げ、企業が供給できる量を抑制する要因となります。 - 規制緩和・強化

建築基準や土地利用規制の緩和は供給を増やし、逆に強化は供給を抑制します。

例えば、特定の地域で高層マンションの容積率規制が緩和されれば、より多くの住宅が供給されやすくなります。 - 自然災害・土地の有限性

地震や洪水などの自然災害は既存の住宅供給を減少させます。

また、土地自体が有限な資源であるため、新規開発には限界があり、これが長期的な供給制約となります。

過去の事例から学ぶ(リーマンショック、コロナ禍など)

過去の経済変動は、総需要・総供給のバランスが崩れたとき、市場がどのように反応したのか知っておき、いざというときに慌てないようにしておきましょう。

- リーマンショック (2008年)

米国発の金融危機により、住宅ローン市場が崩壊し、信用収縮が起こったことで住宅需要が激減しました。結果として供給過剰となり、住宅価格は世界的に大幅に下落し、日本でも地価が下落しました。

この事例から、金融システムの不安定化は住宅市場の需要を急激に冷え込ませ、価格暴落につながる可能性があることが分かります。経済全体の信用の冷え込みは、個人の購買力に直接的な打撃を与えます。 - コロナ禍 (2020年以降)

新型コロナウイルスのパンデミックは、一時的に新築マンションのモデルルーム閉鎖などにより供給活動が停滞し、成約件数が大幅に減少しました。

しかし、リモートワークが郊外需要を刺激したり、各国政府の財政出動や金融緩和が市場を下支えしたりと、複雑な動きが見られました。また、サプライチェーンの混乱による輸入木材価格の高騰は建設コストを押し上げました。

2025年現在、日本の住宅の購入は、特に都市部では、住宅価格が所得の上昇を大きく上回って高騰しており、購入のハードルが年々高まっているという認識が強まっています。

自動車購入:総需要・総供給から読み解くヒント

自動車もまた高額な買い物であり、その購入タイミングは経済全体の動向、特に総需要と総供給のバランスによって大きく左右されます。

需要サイドの要因と具体例

- 所得・雇用状況

景気が良く、個人の所得が増加し、雇用が安定している時期は、高額な自動車の購入に踏み切りやすくなります。 - 自動車ローン金利

住宅ローンと同様に、自動車ローン金利の動向は購入意欲に直結します。

金利が低いほど、月々の負担が減り、需要が高まります。 - 新車と中古車

新車が手に入りにくい場合、中古車の需給が高まります。

けれど、新車の「供給」が減ると、新車市場は「需要超過・供給不足」となり、中古車市場も「需要増・供給減」となって、両市場で価格高騰が起こりやすいという状況になりやすくなります。

供給サイドの要因と具体例

- 生産能力・部品供給

半導体不足のような特定の部品供給の制約は、自動車メーカーの生産量を大幅に減少させ、新車の供給不足を引き起こします。

例えば、2021年から2022年にかけての世界的な半導体不足は、自動車の生産ラインを停止させ、新車の供給を激減させました。その結果、新車が手に入りにくくなった消費者の需要が中古車市場に流れ込み、中古車価格が歴史的な高騰を見せました。

この具体的な事例は、特定の産業全体にわたるサプライチェーンの問題(重要な部品の不足など)が、市場全体に甚大な波及効果をもたらすことが分かります。

消費者にとっては、需要が安定しているように見えても、深刻な供給ショックが発生すると、新車(希少性のため)と中古車(需要のシフトのため)の両方の価格が急騰する可能性があることを意味します。

このような業界固有の供給制約を認識することは、価格変動を予測し、高値での購入を避ける上で役立ちます。 - 原材料価格の高騰

鉄やアルミ、バッテリーの原材料(リチウムなど)といった主要な原材料の価格上昇は、生産コストを押し上げ、最終的な自動車価格に転嫁される可能性があります。 - 政府の政策・規制

関税や環境規制、規制緩和なども、自動車の供給量や価格に影響を与えます。

半導体不足による中古車価格の急騰は過去に例をみないものでしたが、市場が新車の生産が落ち着けば、中古車の相場は現在の水準から下落する可能性があります。

もし、中古車価格の高い時に購入すると、2〜3年後に売却や買い替えを試みる際に、ローン残高を上回るほどの資産価値がほとんど残らない可能性があります。

極端な供給ショックによる価格高騰期に自動車を購入することは、将来的な価値下落により、大きな金融リスクを伴う可能性があります。

そのようなときは、忍耐強く、供給が正常化するまで待つことが、たとえ希望する購入を遅らせることになったとしても、より財政的に賢明な戦略になります。

過去の事例から学ぶ(半導体不足、サプライチェーン問題など)

- 半導体不足

2020年以降、世界的な半導体不足により、自動車の生産が大幅に滞りました。これにより新車の供給が激減し、中古車市場に需要が流れ込み、中古車価格が歴史的な高騰を見せました。

この事例は、特定の部品の供給問題が、完成品の総供給に壊滅的な影響を与え、価格を大きく変動させることがあることを示しています。これはグローバルなサプライチェーンの弱さが顕在化した典型的な例です。 - サプライチェーン問題

コロナ禍では、工場閉鎖や国際物流の停滞により、様々な製品のサプライチェーンが寸断されました。これにより、多くの製品で供給不足と価格上昇が発生しました。

グローバルな供給網の混乱は、予期せぬ形で個人の購買活動に影響を与えます。部品の調達難や輸送コストの増加は、最終製品の価格に直接影響を及ぼします。

賢い買い物のための経済指標チェックリスト

総需要と総供給のバランスを読み解き、大きな買い物のタイミングを見極めるためには、日常的にチェックできる主要な経済指標を理解することが役立ちます。これらの指標は、経済の「今」と「これから」を教えてくれる羅針盤のようなものです。

経済指標は、先行指標、一致指標、遅行指標の3つに分類されます。

これらは、購入のタイミング見極めるヒントを与えてくれます。

先行指標(例:建築許可件数、消費者景況感)は、将来の経済イベントを予測する手掛かりとなり、通常3〜12ヶ月先の経済変動を示唆します。一致指標(例:GDP、小売売上高)は現在の経済活動、そして遅行指標(例:消費者物価指数、失業率)は、すでに始まったトレンドを確認するヒントになります。

内閣府ホームページ

私たちにとって、先行、一致、遅行の分類を理解することは、購入のタイミングを決める上で鍵となります。

もし、先行指標が経済の減速している場合(例:消費者景況感の低下、建築許可件数の減少)、全体的な需要の低下や、それに伴う価格の下落、あるいはより有利な購入条件を期待して、大きな買い物を遅らせることが賢明かもしれません。

逆に、先行指標が力強い経済成長している場合、需要の増加や金利上昇による価格上昇が起こる前に、早めに行動することが賢明である可能性があります。

下の表は、大きな買い物を検討する際に注目すべき主な経済指標と、それらが総需要・総供給の視点からどのような意味をもっているかまとめたものです。

ぜひ、参考にしてください。

| 指標名 | 分類 | 意味すること | 大きな買い物への影響(総需要・総供給の視点) |

| 実質GDP成長率 | 一致 | 経済全体の生産活動の伸び。物価変動を除いた真の成長。 | 高い成長は総需要・総供給の増加を示唆し、市場が活況。雇用安定や所得増の可能性も。 |

| 消費者物価指数(CPI) | 遅行 | 消費者が購入する商品・サービスの物価変動率。インフレの度合い。 | 上昇はインフレを示唆。購買力低下、金利上昇の可能性。買い急ぎか、様子見か判断材料に。 |

| 政策金利 | 遅行 | 中央銀行が決定する短期金利。住宅ローンや自動車ローン金利に影響。 | 上昇はローン金利上昇につながり、借り入れコスト増で総需要を抑制。下落は需要を刺激。 |

| 失業率 | 遅行 | 労働市場の状況。職を見つけられない人の割合。 | 低い失業率は雇用安定、所得増を示唆し、消費(総需要)を刺激。高いと逆で消費が冷え込む。 |

| 消費者景況感指数 | 先行 | 消費者の現在の経済状況と将来に対する心理的な見方。 | 高いと将来の消費(総需要)増加を示唆。大きな買い物に前向きになる傾向。 |

| 住宅着工件数/建築許可件数 | 先行 | 新規住宅建設の動向。将来の住宅供給量を示す。 | 増加は将来の住宅供給(総供給)増加を示唆。市場の供給過多や価格安定化の可能性。 |

| 自動車生産台数/在庫 | 一致/先行 | 自動車メーカーの生産量と販売店での在庫状況。 | 生産増は供給増を示唆。在庫過多は価格下落圧力。在庫不足は価格上昇圧力。 |

内閣府ホームページ

統計局ホームページ

国土交通省

JAMA - 一般社団法人日本自動車工業会

まとめ:あなたの「買い時」を見つけるために

総需要と総供給の概念は、私たちの身の回りにある経済の大きな流れを理解するためにとても参考になります。住宅や自動車といった、特に大きな買い物は、個人の経済状況だけでなく、このマクロな需給バランスに大きく左右されることを理解することは、賢明な購買決定に不可欠です。

賢い買い物のヒントをまとめましょう!

- 経済の「体温」を感じ取る

実質GDP成長率、消費者物価指数、政策金利など、主要な経済指標をときどきチェックすることはお勧めです。特に、未来の経済状況を予測する「先行指標」は、賢い選択に役立つ手掛かりになります。 - 需要と供給のバランスを見る

住宅市場であれば、着工件数、自動車市場であれば、生産台数や部品供給の状況をチェックすることがポイントです。供給が少ない時は価格が高騰しがちです。 - 政策動向に注目する

政府の財政政策(減税、公共投資など)や中央銀行の金融政策(金利の上げ下げ)は、総需要に大きな影響を与えます。特に金利の動向は、ローンを組む大きな買い物にとって非常に重要です。 - 過去から学ぶ

リーマンショックやコロナ禍、半導体不足などの過去の経済ショックは、総需要・総供給のバランスが崩れたときに市場がどのように反応するかを示しています。歴史は完全に繰り返すとは限りませんが、過去のパターンから学び、将来に備えることができます。 - 自身の状況と照らし合わせる

最終的には、経済指標だけでなく、個人の雇用状況、貯蓄、将来の収入見込みなどを総合的に判断することが最も重要です。経済の波を理解しつつも、無理のない範囲で計画を立てましょう。

ここで、ご紹介した「総需要」と「総供給」の考え方は、車や住宅だけでなく、家電や旅行など、あらゆる大きな買い物に応用できます。

手に届きやすい商品の購入は失敗してもすぐに取り戻せますが、大きな買い物はもう少し慎重に選択したいですよね?

そんなときちょっと大きな経済のしくみ「総需要」と「総供給」のことも考えてみてください。きっと賢い決断が、できるヒントになり、未来の自分を笑顔にしてくれるでしょう。

参考文献

ティモシー・テイラー 経済学入門

国内総生産 - Wikipedia

総需要 - Wikipedia

総供給関数 - Wikipedia