みなさんは「供給」と聞くとどんなことをイメージされるでしょうか?

昔、学校で習ったことがある気がするけれど、自分には全く関係がないので良く分からない・・・

また、大きな工場で大量生産しているイメージ、を持つ方も多いかもしれません。

でも実は、「供給の原理」は、私たちの日常生活の中に様々な形で働いています。

身近な「供給」のはなし

自分は、社会に何も「供給」していないので、供給は関係ない、と感じるかもしれませんが、供給は企業だけのものではありません。

身近には次のようなものが「供給」になります。

- フリーマーケットでの出品

- 自分の持ち物を売る

不要になった洋服や本などをフリーマーケットに出品することは、まさに小さな供給活動です。 - 価格設定

出品する商品の価格を決めるとき、他の出品者との競合や商品の状態などを考慮します。これは、経済学で学ぶ「価格決定」のメカニズムです。

- 自分の持ち物を売る

- 手作り作品の販売

- ハンドメイドマーケット

ハンドメイド作品の販売会は、自分の作ったものを世の中に供給しています。 - 需要と供給

人気のある作品はすぐに売れる一方、あまり需要のない作品は売れ残ってしまうことがあります。これは、需要と供給の関係をあらわしています。

- ハンドメイドマーケット

- 料理を作る

- 家族への提供

料理を作ることは、家族に対して食事を提供する、つまり「供給」の行為です。 - 食材の選択

料理を作る際は、食材の種類や量を考え、予算や家族の好みを考慮します。これは、経済学で学ぶ「資源配分」の概念に通じます。

- 家族への提供

- 情報提供

- SNSでの発信

SNSで情報を発信することは、情報を「供給」する行為です。 - フォロワーの反応

発信した情報に対するフォロワーの反応は、需要と供給の関係を理解するヒントになります。

- SNSでの発信

- ボランティア活動

- 時間の提供

ボランティア活動は、自分の時間やスキルを社会に提供する行為です。 - 社会への貢献

ボランティア活動を通じて、社会のニーズに応え、社会全体の幸福に貢献しています。

- 時間の提供

このように、供給は私たちの身近なフリマやハンドメイド、家庭で作る料理や、SNSでの情報発信、ボランティア活動などさまざまな「供給」があります。

供給とは

供給とは、簡単に言うと、誰かが、何かを欲しい人に提供することです。

例えば、

- お店が商品を売ること

スーパーが、野菜やお菓子を欲しい人に商品を提供すること、服屋さんが服を提供すること。 - 工場が製品を作る

自動車工場が車の欲しい人に向けて車を生産する、お菓子工場がお菓子を作ること。 - サービスを提供する

美容院が髪を切ってもらいたい人へサービスを提供すること、レストランが食事を提供するなど。

これらの行為は全て、何かを必要としている人に、それを提供するという行為であり、供給に当たります。

供給の押さえておきたいポイント

経済学では、供給はもう少し専門的な意味を持ちます。

供給には次のようなポイントがあります。

- ある商品を、ある価格で、どれだけの量を提供できるかを表します。

- 商品やサービスを実際に作り出す生産活動が必要です。

作りたいな・・・と考えているだけでは「供給」になりません。 - 生産活動にはコストがかかります。

そのコストを回収できる見込みがないと、供給は継続できません。 - 生産された商品やサービスを販売する市場が必要です。

- 一般的に、価格が上がれば、供給量も増え、価格が下がると、供給量も下がるという特徴があります。

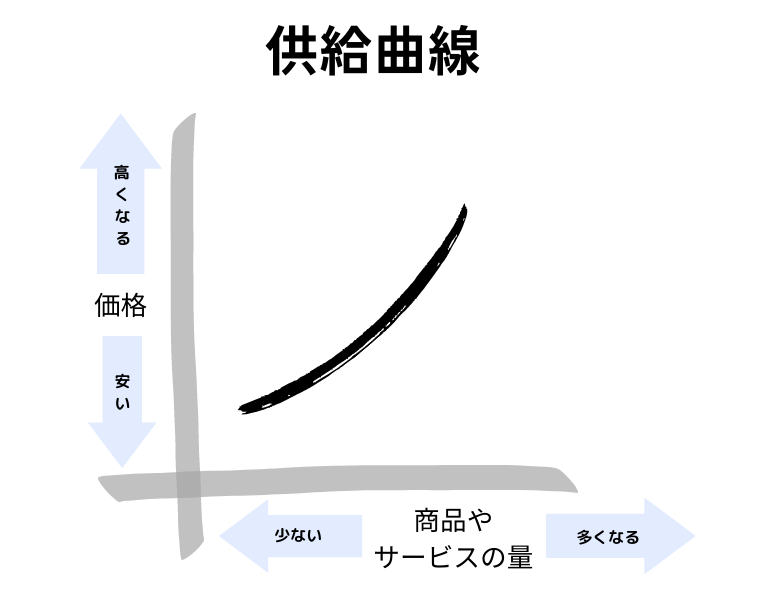

供給曲線

供給曲線とは、ある商品の価格と、その価格で売り手が提供しようとする数量の関係を表したグラフのことです。

イメージとしては、商品の価格が上がるにつれて、売り手がその商品をたくさん作りたいと思うので、供給量も増えていく、という関係を表しています。

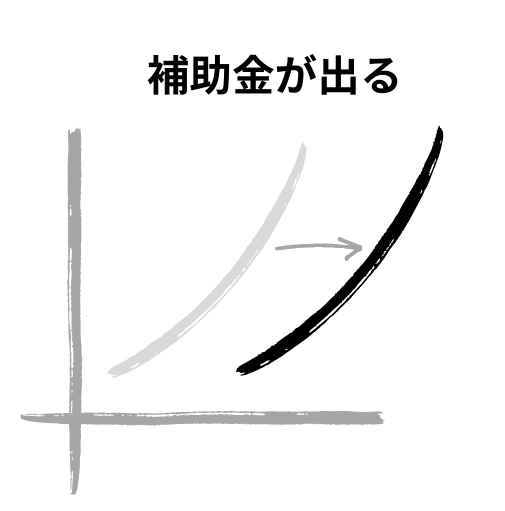

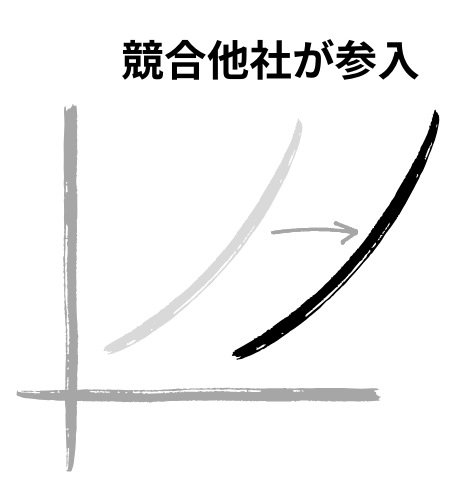

グラフに表すと下のような右上がりの線になります。

なぜ、価格が上がると供給が増えていくのでしょうか?

一般に材料が十分あれば、価格が上がると企業がつくる商品の量、つまり供給量が増えます。

それは、いったいなぜでしょうか?

これには2つの理由があります。

- 企業が生産を増やす

つくっていたモノの価値が上がれば今まで以上の利益が見込めるので、企業はそれをどんどん作ろうとします。 - 新規参入する企業がでる

あるモノが高い値段で売れるとわかると、今まで違うモノをつくっていた企業もその分野に入ってきます。

例えば、人気アイドルが使っている商品だと分かった場合、急に欲しい人が増え、価格が上昇した場合、企業は得られる利益が多くなること、また生産コストをかけても利益が見込めるので工場を増設するなどの生産を増やせる余地が出てきます。

さらに、新しく同じものを作る人が現れ、商品が世の中に増える、つまり供給が増えます。

スマートフォンの供給曲線

では、スマートフォンの供給曲線について見ていきましょう。

一般的に、すべての商品には供給曲線を描くことができます。

スマートフォンの供給曲線は、スマートフォンの価格と、その価格でメーカーが供給しようとする数量の関係を表したグラフです。

スマートフォンの供給曲線の特徴

右上がり

一般的な供給曲線と同様に、スマートフォンの供給曲線も右上がりになります。

これは、価格が上がれば、メーカーはより多くのスマートフォンを生産・販売しようとするためです。

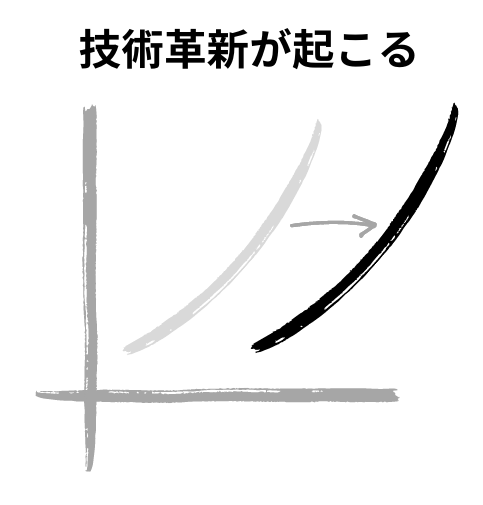

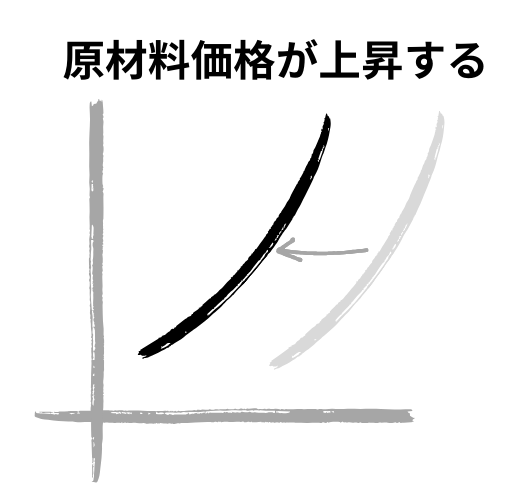

スマートフォンの供給曲線のシフト

供給曲線は、様々な要因によって左や右に移動することが分かっています。

スマートフォン業界の供給曲線を例に、曲線の移動(シフト)を見ていきましょう。

生産コストの低下

新しい製造技術の導入などにより、生産コストが低下すれば、供給曲線は右にシフトします。(同じ価格でもたくさん作ることができるので供給量が増える)

原材料価格の上昇

ディスプレイやバッテリーなどの原材料価格が上がれば、供給曲線は左にシフトします。(同じ価格だと同じ量はつくれないので供給量が減る)

政府の補助金

政府がスマートフォン産業を支援するための補助金を出せば、供給曲線は右にシフトします。(補助金によって生産コストが抑えられるため、より安く商品をつくることができ、利益率が多くなるので供給量が増える)

競合他社の参入

新しい競合他社が市場に参入すれば、供給曲線は右にシフトする可能性があります。(供給量が増加する)

スマートフォンの供給曲線は、技術の革新や原材料価格、新規参入、また補助金などの影響を受けて、その価格と供給量がシフトします。

これはスマートフォン業界に限らず、どの業種にも同じ傾向があります。

供給曲線は、経済学において非常に重要な概念です。供給曲線を理解すれば、市場の仕組みや価格の決定過程をより深く理解することができます。

まとめ

供給とは、ある価格でどれだけのモノやサービスを提供できるのか、を表わす言葉です。

フリーマーケットや料理を作ること、SNSでの発信やボランティア活動など、身近にも供給はたくさんありました。

供給は価格と提供できる量で曲線を描くことができます。

通常、価格が高いほど供給量は多く、価格が低いほど少なくなります。

スマートフォンの供給曲線は技術革新、補助金が出たり、競業他社が増えると供給量がアップし、曲線は右にシフトします。

逆に、原材料価格が上昇すると、生産コストが上昇するので供給量は減りました。

一般的に供給曲線は技術革新や補助金、新規参入業者の増加は右へシフトさせ、自然災害や戦争、原材料価格の高騰は左へシフトする傾向があります。

供給は、私たちの生活を支える上で欠かせない概念です。

経済活動だけでなく、日常生活においても、供給という言葉を意識することで、より深く物事を理解できるようになるでしょう。

参考文献

経済学入門 ティモシー・テイラー