需要とは難しい言葉でとっつきにくく感じるかもしれませんが、需要という考え方を知っておくと賢い消費者になれますし、変化に敏感になってリスクを避けることができます。

ここではそんな「需要」についてどこよりも分かりやすく解説します。

ぜひご覧ください!

需要ってなんですか?

需要とは、ある商品やサービスを、人々が「どのくらい」求めているかを表す言葉です。この「どのくらい」というのが大切でその熱量によっては「需要」にならないケースがあります。

例えば、高級車や住宅など、まとまったお金が必要なものの「需要」について考えてみましょう。

あなたが、高額な車や住宅を「欲しいな~~」と思っている場合、必ずしも需要を持っているとは言えません。需要とは、単に「欲しい」という欲求をもっているだけでなく、実際に購入できる能力と購入する意思が組み合わさった状態を指します。

「欲しいな~」と思っている人が需要を持っているケース

- 購入能力があり、購入の計画を立てている場合

例えば、貯金が十分で、具体的な購入時期やモデルを検討している人は需要を持っている人です。 - ローンを組むなど、購入するための資金調達方法を検討している場合

実際に購入するための具体的な行動を起こそうとしている人は需要を持っている人です。

「欲しいなー」と思っている人が需要を持っていないケース

また逆に、

- 購入能力がなく、当面購入の予定がない場合

ただ単に憧れているだけで、現実的な購入計画がない人は需要を持っていない人です。 - 他の優先事項があり、購入を後回しにする場合

例えば、住宅ローンを組むよりも、子供の教育費を優先したいと考えている人は需要を持っていない人です。

つまり、「欲しい」という欲求はあっても、購入できる見込みが薄かったり、他の選択肢を優先したりしている場合は、需要とは言えないのです。

経済学的に需要にカウントされるのは計画のある人だけ

需要とは、あるモノを欲しいと思っている人の量でしたが、「ただ欲しい」と思っているだけでは需要にはならず、予算と計画がある人が真の需要を持つ人なのは、なぜでしょうか?

1. 企業活動への影響

- 生産計画

企業は、消費者の需要に基づいて生産計画を立てます。

単なる「欲しい」という声だけでは、どれだけの商品を生産すればいいのか、いつまでに納品すればいいのか、といった具体的な計画を立てることが難しいです。 - マーケティング戦略

企業は、予算と計画を持った潜在顧客に対して、より効果的なマーケティング戦略を展開できます。

たとえば、具体的な商品やサービスの情報を提供したり、購入を促すキャンペーンを実施したりすることができます。

2. 社会全体の資源配分

政府の政策立案には計画性を持った需要が欠かせません。

- 効率的な資源配分

予算と計画に基づいた需要は、社会全体の資源がより効率的に配分されることにつながります。 - 無駄な生産の抑制

単なる「欲しい」という声に振り回されて、需要のない商品やサービスが過剰に生産されるのを防ぐことができます。

3. 需要と欲望の違い

- 需要

具体的な行動につながる、実現可能な欲望です。 - 欲望

抽象的で、必ずしも行動に結び付くとは限りません。

ただし、経済学では、このような「欲しいな~」という潜在的な欲求を「潜在需要」と呼んで区別することがあります。

「潜在需要」は、将来、経済状況が変化したり、新しい商品が登場したりすることで、実際の需要に転換する可能性が十分あるからです。

けれど「ただ欲しい」という人は、潜在的な顧客ではありますが、まだ具体的な購入行動に移る準備ができていません。予算と計画を持った人こそ、企業または政府がターゲットとするべき、真の需要を持つ人と考えるため「需要」には含めないのです。

人はいつも計画立ててモノを買うわけではない

けれど、私たちは予算と計画を十分に立てないまま買い物をすることがよくあります。

この「需要」という考え方には、そのような衝動買いした人々は「需要」を持つ人に入りません。

経済学の「需要」という考え方は、学問にありがちな理想論なのでしょうか?

モデルで行動を分析する

経済学では、消費者の行動を、予算制約の下で効用を最大化しようとする合理的な行為としてモデル化することが多いです。しかし、実際の消費行動は、衝動買い、習慣、社会的影響など、様々な要因によって左右されます。

なので「需要」の概念は、必ずしも現実の消費者の行動を完全に説明できるものではありません。

- 単純化のためのモデル

経済学のモデルは、複雑な現実を簡略化して分析するために作られています。予算制約の下で効用を最大化しようとする消費者というモデルは、一つの重要なモデルですが、現実の消費行動は、衝動買い、感情的な判断、社会的な影響など、様々な要素が複雑に絡み合っています。 - 平均的な消費者の行動

需要曲線は、一般的に市場全体における平均的な消費者の行動を表します。

個々の消費者の行動は、この曲線から大きく外れる場合も多々あります。 - 静的な分析

多くの経済学のモデルは、ある時点における静的な状態を分析します。

けれど、消費者の行動は、時間の経過とともに変化し、学習や経験によって影響を受けます。

しかし、経済学の需要の概念が全くの理想論であるというわけではありません。

- 基本的な考え方

予算制約の下で、消費者はより効用が大きいものを選択しようとするという考え方は、人間の行動を理解する上で重要な基盤となります。 - 予測のためのツール

需要曲線は、市場全体の需要をある程度予測するための有用なツールです。 - 政策立案への貢献

需要と供給の分析は、価格変動や政策の効果を予測し、より良い経済政策を立案するために不可欠です。

では、現実の消費者の行動をより深く理解するためには、どうすればよいのでしょうか?

- 行動経済学の導入

行動経済学は、心理学的要素を考慮することで、より現実的な消費者の行動モデルを構築しようと試みています。 - 大規模データの分析

クレジットカードデータや購買履歴データなど、大規模なデータを分析することで、個々の消費者の行動パターンを詳細に把握することができます。 - シミュレーション

複雑な経済現象をコンピュータ上でシミュレーションすることで、様々な要因がどのように相互作用し、消費行動に影響を与えるのかを分析することができます。

経済学の「需要」の概念は、現実の消費行動を完全に説明できるものではありませんが、経済現象を理解するための重要な基盤となります。

また、より現実的な消費行動を理解するためには、様々な分野の知見を統合し、より複雑なモデルを構築していく必要があります。

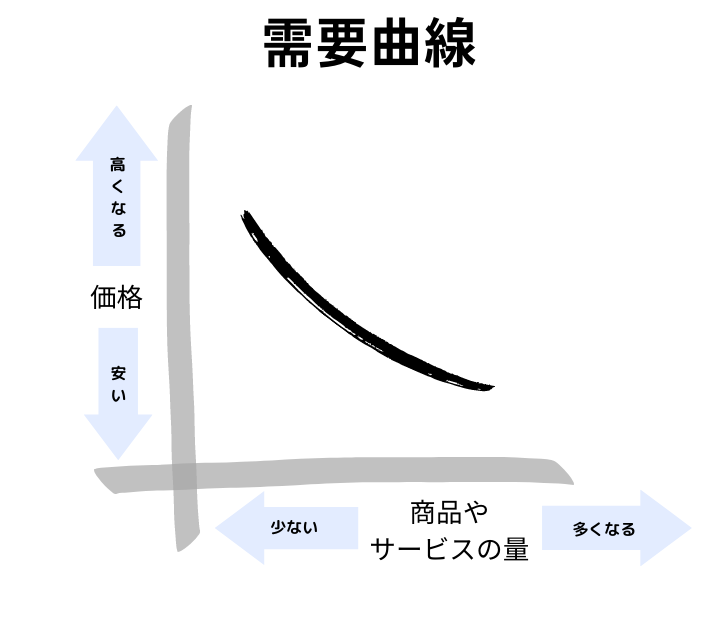

需要曲線

ここからは、有名な需要曲線について見ていきます。

下のグラフの横軸を見てください。

グラフの横軸は「商品やサービスの量」です。

右に伸びるほど量が多くなった時のことを示します。

縦軸は「価格」です。

上に行くほど価格が高くなります。

これは需要曲線と呼ばれるもので、1838年数学者で哲学者でもあった、オーギュスタン・クールノーという人が初めて描いたものです。需要曲線はこのように右下がりになります。

価格が下がればモノやサービスの量が増えていき、価格が上がると商品の量が減ります。

なぜ、価格が下がるとモノやサービスの量が増えて、価格が上がるとモノやサービスの量が減るのでしょうか?

これには2つの理由があると考えられています。

- 代替効果

単純にモノが安くなれば、今まで買ったことのなかった人も「安くなった」という理由で買おうとするため、売れるならもっと生産しようと企業が思い生産量が増えていきます。

例えば、オレンジジュースが安くなれば、他の飲み物を飲んでいた人もオレンジジュースを飲み始めます。すると今までよりオレンジジュースが売れるので、店頭にオレンジジュースがたくさん並ぶようになります。

こうして、オレンジジュースというモノの量が増えてきます。

逆に、オレンジジュースが高くなれば、オレンジジュース以外の飲み物を飲み始めるので、オレンジジュースは売れなくなり、店頭から外され、オレンジジュースというモノの量が減ってきます。

このように、強いこだわりがなく、ジュースが飲めるならどれでも構わないと思う人は多いので、需要の量はその価格によって増えたり減ったりします。 - 所得効果

この理由も単純で、あるモノの価格が安くなると、人々は気軽にそれを買おうとします。

例えば、あなたも100円ショップなら気軽にちょっと買っていませんか? とりあえず試しに買ってみようと思いますよね? 安ければもし使ってみて良くなかったとしても、そんなに罪悪感がありません。

月々の給料は決まってます。

価格が安くなれば、買える量も増えるため、そのモノの量も増えるのです。

逆にあるモノの価格が上がると財布に紐はきつくなります。

そうなるといつもと同じようにモノを買うわけにはいかないので、何かをあきらめたり、買う回数を減らしたりします。

このように、モノやサービスの量は価格によって需要量が大きく変化します。

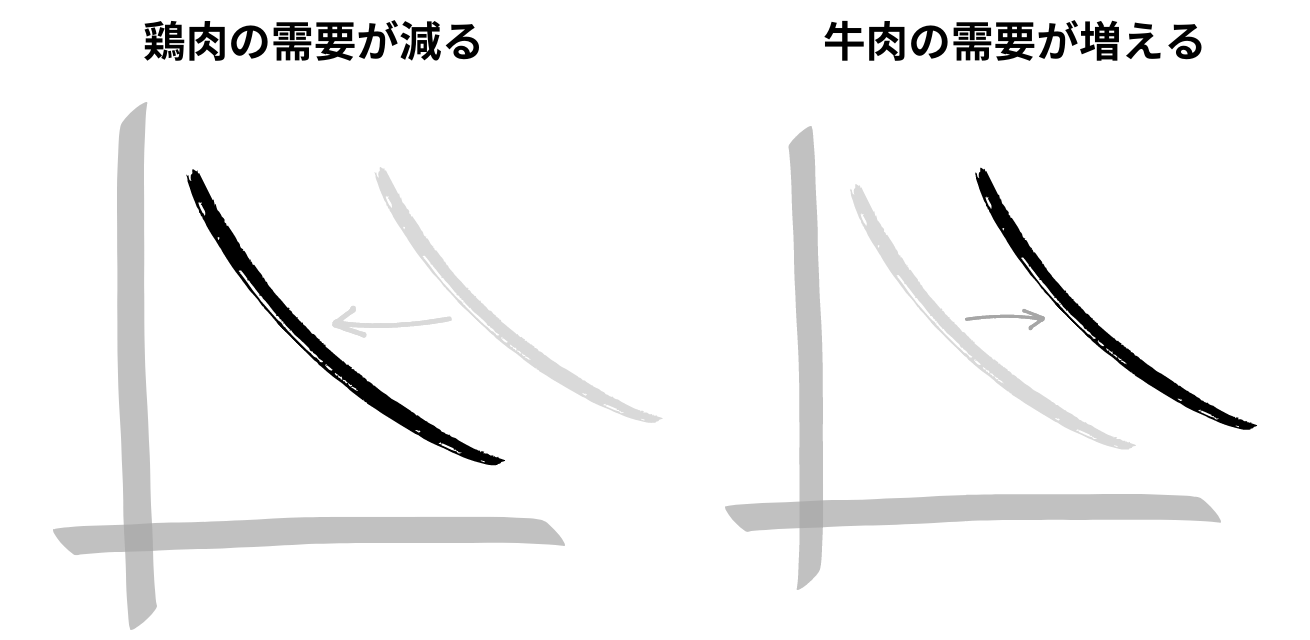

需要の変化

さらに、もっと大きく需要が変化することがあります。

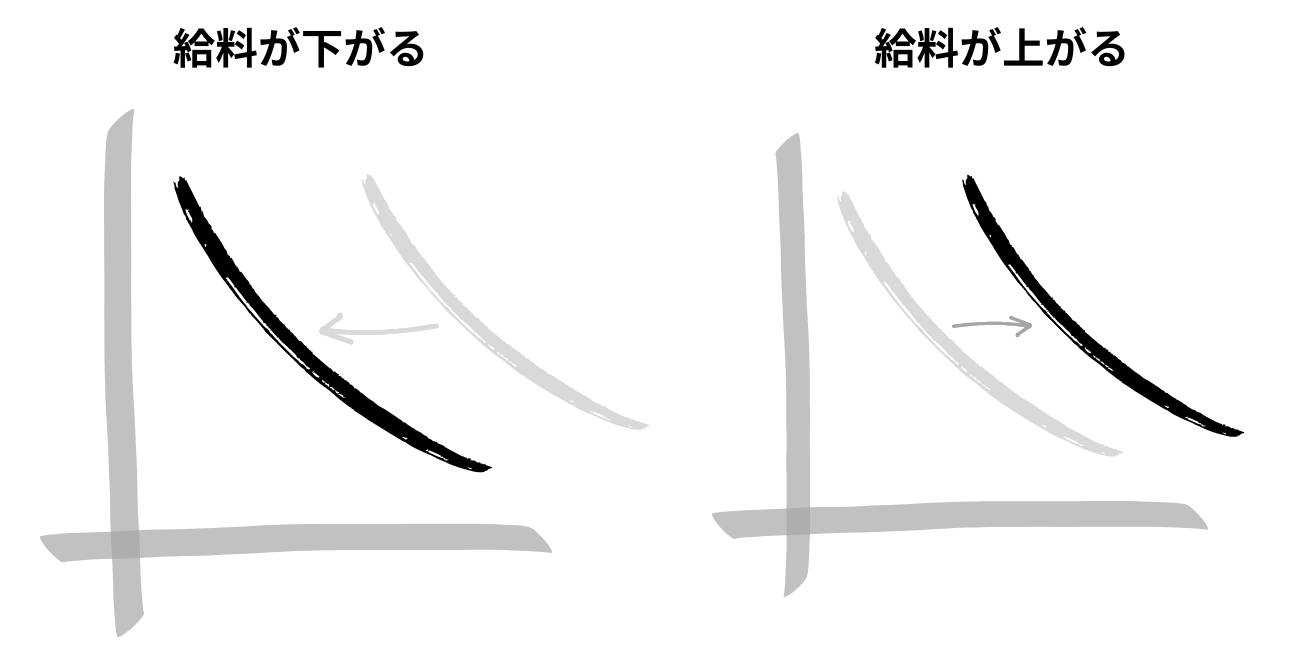

例えば、給料がアップしたとき、人口が変化したとき、また流行りで急に需要が変化するときなどのことです。

さきほど見た曲線そのものは、需要の量と価格の関係でした。

給料や人口、流行などが変化したときは、需要曲線そのものが右にシフトしたり、左にシフトしたりします。

具体的な例を挙げて見ていきましょう。

- 社会全体の所得水準が上がったとき

一つ目は、人々の所得、給料が上がって使えるお金が社会全体で増えると、商品が多く売れるようになります。すると特定の価格の時だけじゃなく、どの価格でも需要量が増え曲線は右にシフトします。逆に全体に所得が減ると曲線は左へシフトします。

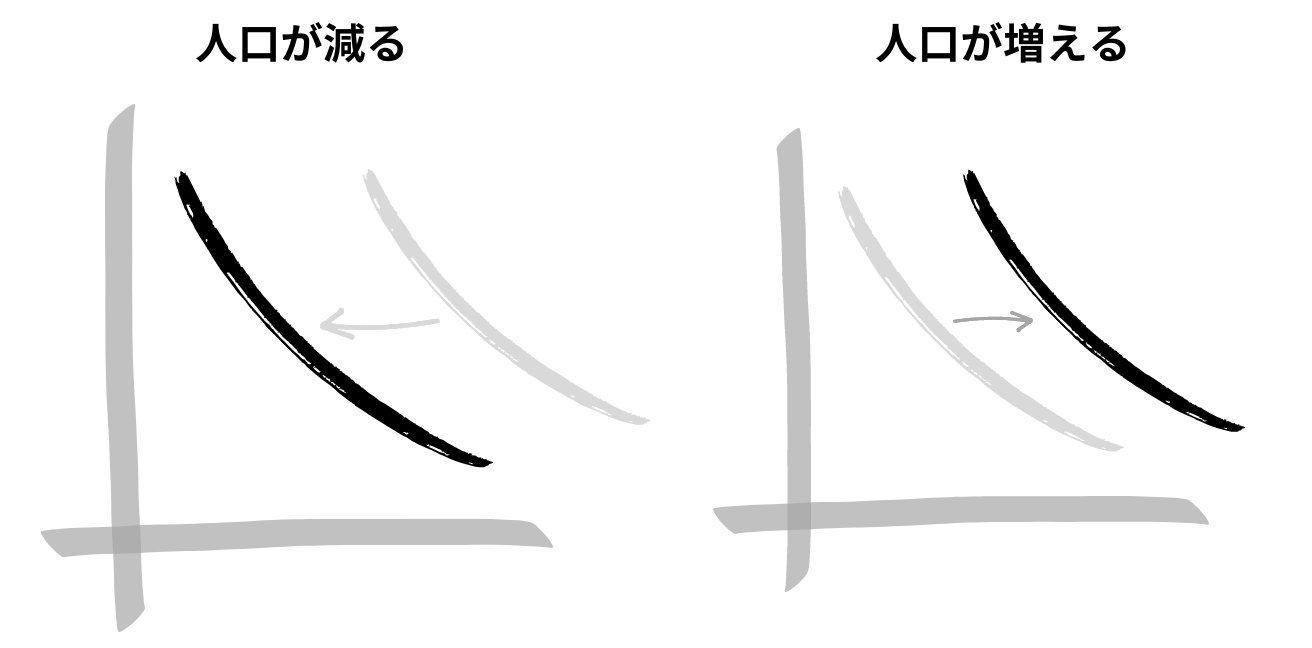

- 人口が増えたとき

2つ目は出生率が上がって人口が増えると、商品やサービスを買う人が増えるので、すべての価格で需要量が全体的にアップして曲線は右にシフトします。逆に人口が減ると左にシフトします。

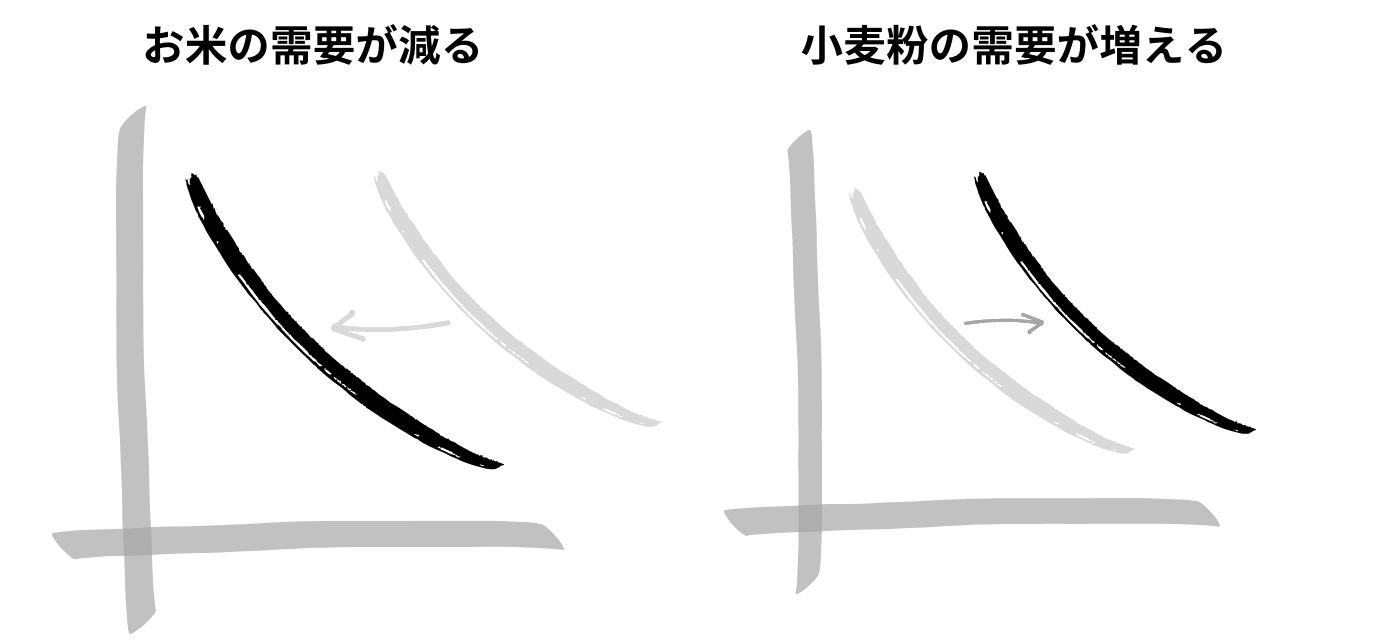

- 流行や好みが変化したとき

3つ目に、あるモノがブームになったり、人気がなくなったりすることがあります。例えば、みんながお米よりもバンを食べるようになると、どんな価格をつけても、コメの需要量が少なくなり、逆に、小麦粉のどんな価格であっても需要量が増加します。

- 代替品の価格が変化したとき

最後に、人々は牛肉が食べたいけれど価格が高いので、いつも我慢をして鶏肉を買っているとします。もしも鳥インフルエンザなどの影響があって鶏肉の出荷量が減り価格が上がってしまうと、人々はどんな価格であっても牛肉を買うようになります。つまり全体的に牛肉の需要が上がります。逆に鶏肉の需要は減ります。

このように、給料が増加して使えるお金が増えたり、人口が増加して全体の使う量が増えると、どんな価格をつけていたとしても、売れる量は全体的に底上げされ、需要曲線自身は右にシフトすることになります。

逆に、人口が減ったり、一時の流行りが収まってしまう場合はどんな価格のときでも、需要は落ち込み曲線は左にシフトすることになります。

このように、どんな時に需要変化して、そのとき何が起きるのかが分かれば、社会全体の動向を把握する上で重要な情報となり、需要の変化によるリスクを事前に予測し、対策を立てることができます。

例えば、人口が増加している国なら、この先も需要が減ることはく、順調に伸びていくだろうとか、天候や災害で農作物が不作になったとき代替品として伸びるのはどの作物だろう、など予測しておくことができます。

まとめ

需要について見てきました。

経済学の需要とは、どのくらいの人がその商品を欲しがっていて、そのための予算計画を持っている人の数を表します。企業はこの具体的な計画を持つ人を対象に、モノを生産する量を決めます。

また、あこがれを持ってはいるけれど、具体的な計画を持っていない人は「潜在的な需要」を持つ人として、また別なターゲットとして注視されます。

需要曲線は、そのものの量がどのくらいのとき、価格がいくらになっているか?ということを表します。価格が高い時は欲しい人が減り、生産量は多くはなく、価格が低ければ欲しい人が増え、その生産量もアップします。

そして曲線そのものが、右と左にスライドすることもあります。

社会全体で所得が増えたり、人口が増えたり、ブームが来たり、代替品の価格が上がったりすると、曲線そのものがスライドし以前と価格は変わらなかったとしても、欲しい人が増えるということもあります。

企業にとってどの商品に需要があるのかを知るのは効率的な営業のために必要です。需要はいつも一定ではありません。人々の給料や流行り、人口の減少によって変化します。

そんな変化を予測してリスクを避けるために、需要についての知識を深めておくことは必ずあなたの役に立ちます。

参考文献

経済学入門 ティモシー・テイラー

【需要曲線シフトの要因】実例を使って分かりやすく理解する どさんこ北国の経済教室 (kitaguni-economics.com)