経済に関するニュースを見ていると、日本の失業率が頻繁に報道されますよね?

あなたは「失業なんて個人の問題なのに、ニュースで報道するなんでおかしいな・・・」と思ったことはないでしょうか?

けれど「失業」は、個人にとってだけではなく、国の経済全体にとっても、大きな意味があります。

ここでは「失業」は、経済を理解するためにとても重要であることを徹底解説します。

実は「失業」についての知識を身につければ、これからの経済が分析できるようになるだけではなく、自分に降りかかる将来のリスクを鮮明にイメージしやすくなり、投資判断の制度を高めることができます。

失業率の本当の意味を理解して、経済の未来を見通しましょう!

日本における失業とは? その定義を理解する

まず「失業」とは、何を指すのか確認しておきましょう。

そんなこと知っているよ・・・・と言う方は飛ばしちゃってください。

日本における失業の公式な定義は、総務省統計局が実施する労働力調査に基づいています。

この調査では、15歳以上の人で、調査週間中に仕事がなく、仕事があればすぐに就くことができ、かつ過去1ヶ月間に求職活動を行っていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む)人々が失業者と定義されます。一時的な病気の場合は、すぐに就業可能という条件から除外されます。

この定義は、国際労働機関(ILO)の基準に沿っており、国際的な比較を可能にしています。

一方で、以下のような人々は失業者とは見なされません。

- 学業が中心で、生活費のためにアルバイトを探している学生は、主な活動が就職活動でない限り、一般的に労働力人口に含まれません。

- 家事に専念している主婦は、積極的に仕事を探していない限り、失業者とは見なされません。

- 家族経営の事業を手伝っている人は、無給であっても就業者として分類されます。

- 調査週間中に積極的に求職活動を行わなかった求職者は、失業者とは見なされません。

- 病気などの理由ですぐに働くことができない人も、失業者とは見なされません。

- 内定を得ている人は、内定先の仕事に就くまでの間に別の仕事を探している場合を除き、一般的に失業者とは見なされません。

なお、調査の種類によって定義がわずかに異なる場合があります。

例えば、2018年に導入された「失業者」という区分では、求職期間が1ヶ月に拡大されています。

また、小規模国勢調査では、より具体的な条件が用いられています。

日本の失業の定義は、単に仕事がない状態を指すのではなく、積極的に仕事を探しているという要素が重要であることがわかります。ILOの基準に準拠していることで、日本の失業状況を国際的な視点をもっていることも注目です。

ホーム|厚生労働省

ハローワークインターネットサービス - トップページ

3つの失業:その種類を理解しよう

「失業」は、退職届けの書き方にもあるように「一身上の都合」という、個人的な都合から起こるように思われます。「一身上の都合」の中には、文字通り個人的な理由(家族の介護、引っ越し、体調不良、起業など)も含まれますが、実際には「会社や仕事内容への不満」「より条件の良い会社への転職」「キャリアチェンジ」など、個人的な決断として退職を選択するあらゆる理由が広く含まれます。

つまり「一身上の都合」とは、個人にとって表面上の形式的な言葉に過ぎません。

しかし経済学では「一身上の都合」をもっと深く理解しようとします。

なぜ人々が職を失い、または職を見つけられない状態にあるのかを、より広い視点や労働市場の構造から分析するため「一身上の失業」を分類するのです。

そうすると個人的であるように思えた「失業」の意味が、それぞれ異なる経済的意味合いとしてはっきりとしてきます。

経済学では失業を「摩擦的失業」「構造的失業」「循環的失業」と大きく3つに分けて考えます。

分かりずらい言葉ですが、難しくはありません。一緒に見ていきましょう。

- 摩擦的失業

もしあなたが「より良い条件の会社に転職するため」に「一身上の都合」で退職したとします。

これは、個人的な理由(より良い条件を求める)で退職したのですが、経済学的には、あなたは新しい職を見つけるまでの間、「摩擦的失業」の状態にあると見なされます。

「摩擦的失業」は、より良い仕事を探すために職探しに時間を費やしたり、新しい仕事に就くまでの移行期間に一時的に発生する失業です。より良い機会を求めて転職する人、卒業したばかりで初めて仕事を探す人、労働市場において仕事と求職者が存在するにもかかわらず、情報不足などによってまだ出会えていない場合など、さまざまな理由で起こります。

「摩擦的失業」は、労働者が自身のスキルや好みに合った仕事を見つけるまでの過程で自然に発生するものであり、健全な経済の一部と見なされることが多いです。また、労働市場の流動性を示すものでもあり、求人情報の提供や職業紹介サービスの充実などが、その期間を短縮する有効な対策となります 。 - 構造的失業

もしあなたが「今の会社の事業が衰退しており、将来が不安だから」という理由で、異業種への転職を目指すために訓練を受けているとします。退職の理由は個人的な決断ですが、その背景には産業構造の変化という「構造的失業」の原因が存在していると言えます。

「構造的失業」とは、求職者のスキルや居住地と、求人側の求めるスキルや勤務地との間にミスマッチが生じることで発生する失業です。技術革新や産業構造の変化、労働者の地理的な移動の困難さなどが原因となります。

例えば、特定の産業の衰退により、多くの労働者が需要のないスキルを持つことになることがあります。摩擦的失業よりも長期化する傾向があり、労働者のスキル再教育や移住支援といった対策が必要となることが多いです。1990年代後半から2000年代初頭にかけての日本における高い失業率の一因として、構造的失業の増加が指摘されていました。 - 循環的失業

最後に、景気が悪化して、企業の売上や利益が減少し、生産活動が停滞した場合、企業は人件費などのコストを削減する必要に迫られ、雇用を維持できなくなり「失業」してしまう「循環的失業」があります。

これは、景気変動が原因で発生する失業です。

景気後退や不況時には、商品やサービスに対する需要が減少し、企業は生産を減らし、労働者を解雇する傾向があります。景気が回復し、需要が増加すると、景気的失業は減少する傾向があります。

失業率は景気後退期に上昇し、景気拡大期に低下する傾向があります。

景気的失業は、短期的な経済状況を反映する重要な指標であり、政府の景気刺激策などが有効な対策となります。リーマンショックや新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響は、景気的失業の典型的な例と言えるでしょう。

個人にとって失業する理由はさまざまですが、社会全体にとっての失業の種類を理解することは、失業の原因を正確に把握し、適切な政策を作っていくためにとても重要です。

例えば、摩擦的失業への対策は、構造的失業や景気的失業への対策とは大きく違うからです。

失業率:経済の健全性を示す窓

日本の失業率(完全失業率) は、以下の計算式で算出されます。

(完全失業者数 ÷ 労働力人口) × 100

ここで、労働力人口とは、15歳以上で就業者(現在仕事をしている人)と完全失業者(仕事はないが積極的に探している人)を合わせた人口を指します。

一方、非労働力人口とは、15歳以上で就業者でも完全失業者でもない人々を指し、学生、主婦、高齢者、病気や障害により働けないが求職活動はしていない人などが含まれます。

失業率は、経済全体の健全性を示す重要な指標です。

高い失業率は、一般的に仕事の機会が少ない経済の低迷を示唆し、低い失業率は、仕事の機会が多い経済の活況を示唆します。

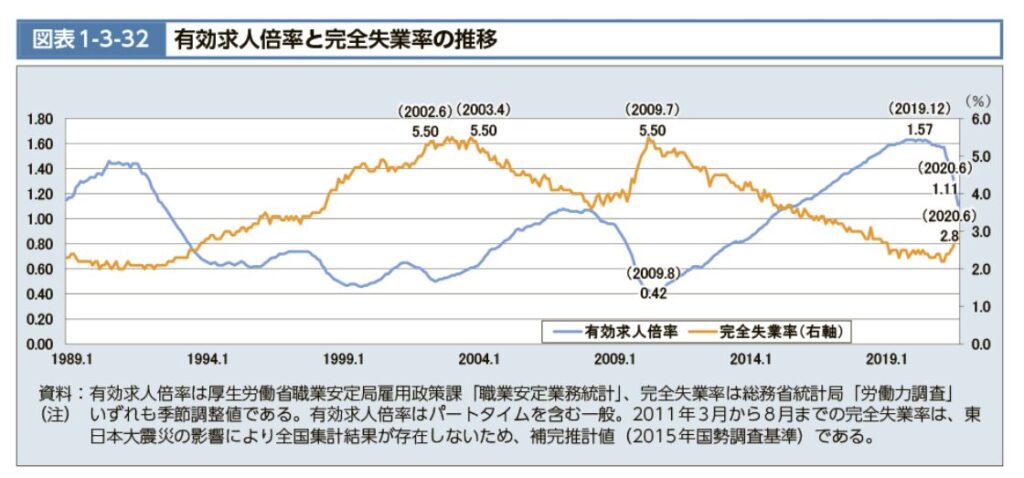

日本の失業率の推移(季節調整値)

失業率は労働市場の状態を把握する上で不可欠な指標ですが、他の経済指標と合わせて、また失業の種類の内訳を考慮することで、経済状況をより深く理解することができます。

実は、高齢化による労働力人口の減少なども、失業率に影響を与える可能性があります。

失業が経済に与える影響:より大きな視点

このように失業は、個人的な問題だけでなく、その影響は経済のさまざまな指標に現れます。

- GDP(国内総生産)への影響

もしその国の失業率が高いまま推移していると、労働力として潜在的な人々が商品やサービスを生産していないことを意味し、経済全体の生産量低下とGDPの減少につながります。そして失業している人々は、経済への貢献を失っているため、経済全体の効率性が低下します。

逆に、失業率の低下は経済成長と相関関係があります。

失業とGDPの間には明確な負の相関があり、高い失業率の時期は経済停滞や景気後退と一致し、経済成長は失業率を低下させる傾向があります。

もちろん、この関係は常に一定ではなく、政府の政策など他の要因によって影響を受ける可能性がありますが、一般にはGDPと失業率の関係は切り離せないと考えられています。 - インフレとの関係

経済学の基本的な考え方に、失業率とインフレ率の間には逆の関係があると考えられており、これはフィリップス曲線として知られています。失業率が低いと労働力不足が生じ、賃金が上昇し、インフレを引き起こす可能性があるというものです。

失業率が低いと、企業は人手を確保するために賃金を上げて労働者を引き付けようとします。しかし、その賃上げコストはモノの値段に転嫁するため、物価が上昇しインフレになります。

また、失業率が低いと、経済が活発のことが多く企業は投資を増やし、人々の財布のひもが緩むので、インフレが起きやすいと考えられています。

しかし、この関係は近年、特に日本では明確ではなくなってきており、低い失業率が必ずしも大幅な賃金や物価の上昇につながるとは限りません。非正規雇用の増加などが影響している可能性もあると言われています。

フィリップス曲線の関係は複雑であり、さまざまな経済要因によって時間とともに変化する可能性があります。日本の経験は、単に失業率を見るだけではインフレ圧力を予測するのに十分ではないかもしれないことを示唆しています。 - 消費支出への影響

雇用の不安定さや実際の失業は、消費者の信頼感を低下させ、支出を減少させる可能性があります。

失業を心配している人や実際に失業している人は、不要不急の支出を削減する傾向があり、これは経済全体の活動に影響を与えます。

逆に、失業率の低下と雇用の安定は、消費者の信頼感を高め、支出を促進し、経済成長を牽引する傾向があります。

消費支出は、日本を含む多くの経済においてGDPの重要な推進力です。

失業は、個人の収入と将来への見通しに影響を与えることで、この支出に直接的な影響を与えます。例えば、東日本大震災のような経済の不確実性を引き起こす出来事は、消費支出の大幅な減少につながる可能性があるのです。

このように、失業は単に個人が職を失うという出来事ではなく、経済全体の生産、消費、政府の財政、さらには将来の成長力にも悪影響を及ぼす、社会全体にとって非常に深刻な問題です。

そのため、多くの国で雇用の安定と失業率の低減は、重要な経済政策目標の一つとされているのです。

過去を振り返り未来を理解する:日本の失業の歴史的動向

現在の状況を理解し、将来の課題を予測するため、日本の失業の歴史について触れておきましょう。

- 1990年代の経済低迷(失われた10年)

1990年代初頭の資産価格バブル崩壊後、日本は失業率の大幅な上昇を経験しました。失業率は約2%から1990年代後半には4%以上に上昇し、経済停滞と雇用不安の増大の時代となります。 - 2008-2009年の世界金融危機(リーマンショック)の影響

この世界的な危機は、日本の失業率を急激に押し上げ、2009年には戦後最高の約5.5%に達しました。特に輸出志向の産業が大きな打撃を受けました。 - 2011年の東日本大震災の影響

震災と津波の直接的な影響は甚大でしたが、全国の失業率への影響は比較的限定的でした。これは、被災地での労働力人口の減少が一因と考えられます。しかし、特定の地域では深刻な雇用喪失が発生しました。 - 経済成長期(例:アベノミクス2012-2020年)の動向

日本経済の活性化を目指したアベノミクスの経済政策は、失業率の顕著な改善をもたらし、2010年代後半には3%を下回る水準まで低下しました。しかし、創出された雇用の質と安定性については議論があります。 - 最近の世界的な出来事の影響(例:2020年以降の新型コロナウイルス感染症のパンデミック)

パンデミックは当初、日本の失業率を上昇させましたが、他の多くの先進国と比較するとその増加は穏やかでした。雇用調整助成金などの政府支援策が、雇用喪失を抑制する上で重要な役割を果たしました。

最近のデータでは、労働市場の緩やかな回復が見られます。

歴史的な動向を見ると、日本の失業は国内外の経済ショックに敏感であることがわかります。

政府の政策は、これらのショックが労働市場に与える影響を緩和させなければいけません。

経済成長期には失業率は低下する傾向がありますが、雇用の質と分配は依然として課題として残っています。

個人と社会が負う失業のリスク

「失業」が、個人と社会全体にとって大きな影響を与えることを見てきました。

ここでは「失業」のリスクについて具体的に見ていきましょう。

- 個人への直接的な経済的影響

個人にとって最も直接的な影響は収入の喪失 です。

経済的な困難や基本的なニーズを満たすことの難しさにつながる可能性があります。

長期的な失業は貯蓄の枯渇と借金の増加を招き、貧困につながる可能性もあります。

再就職した場合でも、多くの場合賃金が低下し、経済的な安定にさらに影響を与えることが示されています。 - より広範な社会的コスト

高い失業率は社会福祉のニーズ増加 につながり、公的資源に負担をかける可能性があります。

失業と社会的不安、犯罪率、さらには自殺率の増加との関連性も指摘されていますが、これらは複数の要因が複雑に絡み合った問題です。長期的な失業はスキルや人的資本の喪失につながり、将来の経済成長を妨げる可能性がより高まります。 - キャリアへの影響とスキルの低下

長期にわたる失業は、スキルの低下や雇用主からの印象などにより、新たな雇用を見つけることを困難にする可能性があります。また、キャリアの停滞や、再就職のために望ましくない仕事を受け入れざるを得なくなる可能性もあります。

失業は単なる経済指標ではなく、深刻な個人的および社会的コストを伴います。

個人の経済的苦境、社会問題の可能性、スキルの低下は、失業に対処し、予防することの重要性を強調しています。

何ができるのか?政府の対策と個人の備え

失業は社会全体に大きな影響を与えるため、失業者を支援するため政府はさまざまな政策と支援システムを整備しています。

雇用保険や職業訓練プログラム再就職支援など、新しいスキルを習得し、再就職を支援しています。

将来の失業リスクを軽減するためには、個人の備えも重要です。緊急時のための資金を準備しておいたり、常にスキルアップに努め、変化する労働市場のニーズに適応することで、自らの雇用の安定性を高めることができます。

もしいま失業に困っていたら、厚生労働省 の「仕事に関する支援」のページが役に立ちます。

失業は個人的な問題ではなく、社会全体の問題です。

ぜひ自らを責めることなく、積極的に支援を受けてください。

失業 – 単なる数字ではない

ニュースなどで失業率が報道されることがあります。

発表される失業率を深く理解することは、単にパーセンテージを知ること以上の意味を持っています。

なぜなら、失業は個人的な問題ではなく、社会全体の構造的なしくみや景気の良しあしを計る貴重な指標だからです。

「失業率」は、日本の経済の複雑な仕組みとその潜在的な脆弱性を把握することにつながります。

ここで解説したように、失業の定義、種類、測定方法、そしてその影響を深く理解することで、失業がどのように経済に関わっているのか、その経済の複雑さをより深く認識する ことができます。

この知識は、個人が自身の経済的な将来について、より多くの情報に基づいた意思決定 を行う力を与え、日本が直面する経済的な課題と機会について、より洗練された理解を手助けするツールになるでしょう。

統計局ホームページ (stat.go.jp)

まとめ

失業について解説しました。

失業は積極的に求職活動を行っている人のことを指しています。

失業は個人的なコストが大きいだけではなく、企業にとっても人材の流失、国は社会保障費の増加、社会全体にとっても不利益になるのでできるだけ失業は減らさなければいけません。

そのため経済学では失業をより詳しく分析するため「摩擦的失業」「構造的失業」「循環的失業」と区別しています。これによって個人がより高い収入を目指しているのか、事業の先行きの不安から起こるものなのか、景気によるものなのか区別します。

失業率の増加は、国の生産能力を下げ、個人消費が落ち込むためGDPを押し下げます。

逆に失業率が下がると、企業の投資が盛んになり、個人消費が上昇し物価が上昇すると考えられています。

失業は本人にとって収入がなくなるだけではなく、社会福祉費用の増加や犯罪の増加、また貴重な人材の喪失につながるため、失業を減らすには、政府や社会全体で取り組むことが大切です。

政府は経済成長の促進、職業訓練、労働移動の促進、雇用環境の改善、社会福祉制度の充実、社会全体の意識改革など、さまざまな施策を組み合わせることで、失業問題の解決を目指していく必要があります。

失業率という数字の背後には、経済の潮目や産業構造の変革、そして社会全体のダイナミズムが隠されています。

この指標に目を向け、その意味を読み解くことは、私たち一人ひとりが将来を見通し、どのような経済、社会を築き、そして未来へどう進んでいくのかという、極めて重要なヒントなのです

参考文献

経済学入門 ティモシー・テイラー

統計局ホームページ (stat.go.jp)

独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)

労働力人口 - Wikipedia

転職はマイナビ転職-豊富な転職情報で支援する転職サイト

マイナビキャリアリサーチLab