あなたは最近日本では賃金の格差が広がっている・・・

というニュースを耳にしたことはありませんか?

都市と地方では、賃金の格差が大きかったり、大企業と中小企業では賃金格差が大きいことはよく知られています。

あなたはこのような賃金の格差についてどう思いますか?

「グローバル社会では仕方がないこと・・・」

「賃金が低い仕事しかできない人は、努力が足りない人」

「結局、賃金格差というのは自己責任」

など、さまざまなご意見があるかと思います。

賃金の格差があることは本当のことですよね?

収益の高い業種で働いている人は、高い賃金をもらっています。

逆に、誰でもできる仕事は、賃金は低く抑えられています。

一人一人に能力の差があるのだから、賃金の格差は仕方がないことなのでしょうか?

あなたは、どう思いますか?

ここでは、そんな賃金の格差について一緒に考えていきましょう。

賃金格差は自己責任で仕方のないこと?

私たち一人一人はさまざまな差があります。

男性、女性という性別から、性格や能力が違います。

また、文化の違いや興味をもてることも一人一人違います。

その差は、私たちの生活を豊かにしてくれる、興味深いものです。

みんなが同じ考えをしていたら、それはロボットと同じです。

あなたと私は差があるからこそ、私たちは互いに学び合い、協力し合い、新しいものを創造していき、豊かな世界をつくることができます。

では、その差があることで「賃金」にも、差が生まれるのは当然のことなのでしょうか?

まずは、賃金の格差というのはどのようなものなのか確認してみましょう。

データで見る賃金格差

多様で豊かな世界には、賃金も多様性が現れます。

ただ、もしもある特定の地域の賃金が高かったり、性別によって賃金が偏っている場合は、多様性というのとはちょっと違います。

各省庁から発表されている賃金のデータをみてみましょう。

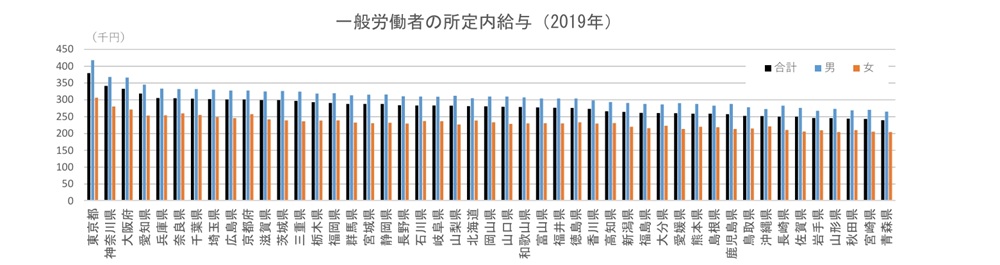

まずは、国土交通省から各都道府県別の賃金を比較したグラフがあります。

下のグラフをご覧ください。

これを見ると、一番左側の東京都、神奈川県、大阪の賃金が高く、右に行くほど給与は低くなっているのが分かります。

この、グラフを見ると、ある特定の地域で賃金が高く、地方へ行くほど賃金が低くなる傾向があるのが分かります。

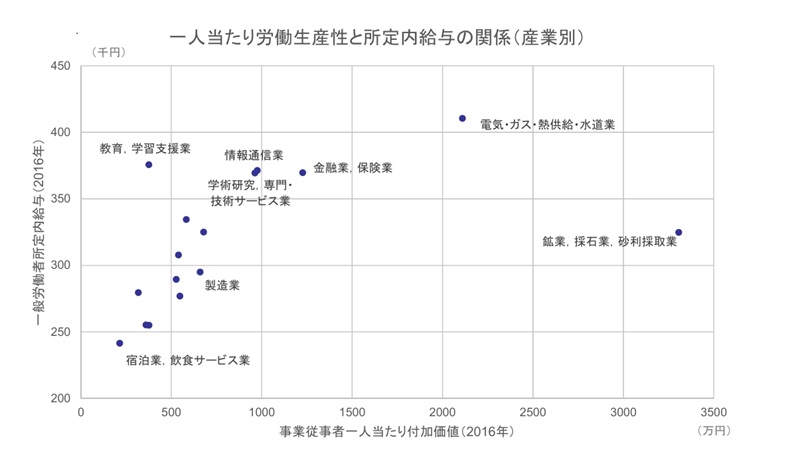

次に、仕事の内容によって賃金に差はあるのでしょうか?

下のグラフをご覧ください。

左下にある宿泊業、サービス業は、他の業種に比べて付加価値が低く、賃金が低いことが分かります。

金融業、保険事業と比べると、その差は1か月にすると10万円以上給料に差がついています。

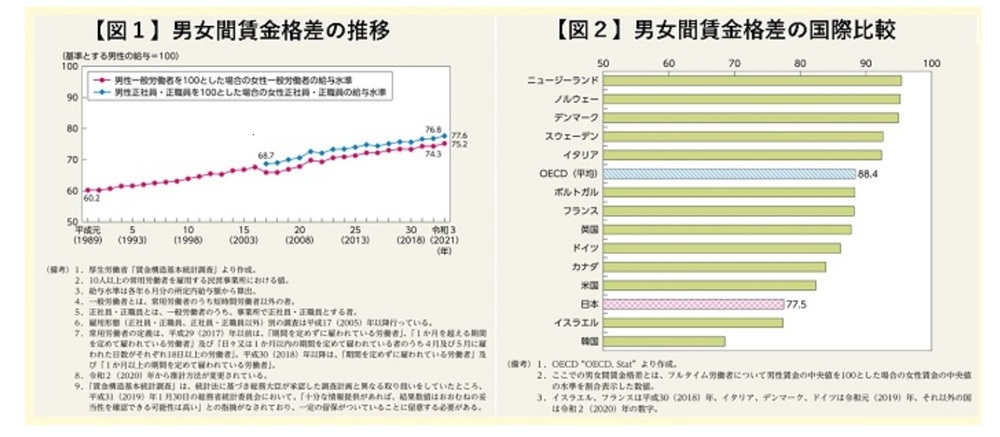

最後に、男女の賃金の差はどうでしょうか?

日本では、男性を100とした女性の賃金は約75で、賃金に性差があります。

日本は世界的に見ても男女の賃金格差は、まだまだ解消されてないのが現状です。

このように、住んでいる地域、選んだ業種、また男性と女性によって、賃金には明らかに差があることがあることが分かります。

多様な世界は豊かですが、特定の人たちが能力や努力に関係なく賃金の低い状態に置かれているとしたら、豊かな社会とはいえません。

賃金の格差が生まれる7つの理由

なぜ特定の地域や職種、男女差によって賃金の差が出てくるのでしょうか?

例えば、スーパーのレジ打ちなどは、都市でも地方でも同じですし、保険の勧誘も都市と地方ではやっていることは同じなはずです。同じ仕事をしているのだから、差はないはずなのに、なぜこれほど差が出てくるのでしょうか?

実は、賃金の格差が生まれる理由は、とても複雑で多くの理由があります。

単純な一つの理由で説明できるものではなく、経済的、社会的、制度的な様々な要因が絡み合って生じている現象です。

ここでは、賃金の格差が生まれる理由を7つに分けて見ていきます。

1. 労働市場の需要と供給の不均衡

- 需要の高い職種 vs. 供給の多い職種

特定のスキルや専門性を持つ職種(例えば、高度なITエンジニア、医師、弁護士など)は、労働市場での需要が高い一方で、供給が限られています。このような職種では、企業が人材獲得のために高い賃金を提示するため、賃金水準が上昇します。

逆に、比較的容易に誰でもできる仕事や、労働供給が多い職種(例えば、単純作業、事務補助など)は、企業が低い賃金でも人材を確保できるため、賃金水準が低くなりがちです。 - 地域による労働需給の違い

都市、特に東京圏などの大都市圏では、多くの企業が集まっていて、労働需要が非常に高いです。

一方、地方では、産業の衰退や人口減少により労働需要が低い場合があります。

つまり、働いてほしいと思う企業がたくさんいる、需要の高い地域では賃金が高く、そうでない地域では賃金が低くなる傾向があります。 - 産業構造の変化

高度経済成長期以降、日本経済は製造業中心からサービス業中心へと構造変化してきました。情報通信業や金融業などの高付加価値産業は高い賃金を支払うことができますが、宿泊業や飲食サービス業などの労働集約型産業は、相対的に賃金水準が低くなりがちです。

2. 労働生産性と付加価値の差

- 生産性の高い仕事 vs. 低い仕事

一般的に、労働生産性が高い仕事、つまり、少ない労働時間で多くの成果を生み出す仕事や、企業に大きな利益をもたらす仕事は、高い賃金で評価される傾向があります。

例えば、研究開発職や経営企画職などは、企業の将来を左右する重要な役割を担うため、高い賃金が支払われることが多いです。一方、単純作業や定型的な業務は、生産性が比較的低く評価され、賃金も低めに抑えられがちです。 - 付加価値の高い産業 vs. 低い産業

情報通信業、金融業、医薬品製造業などの高付加価値産業は、製品やサービス一つあたりの利益率が高く、従業員に高い賃金を支払う余裕があります。一方、小売業、飲食サービス業、農業などは、付加価値が比較的低く、高い賃金を支払うことが難しい場合があります。

3. 個人の能力、スキル、経験の差 (人的資本)

- 教育水準

一般的に、学歴が高いほど、専門的な知識やスキルを習得しているとみなされ、より高度な仕事、つまり、より高い賃金の仕事に就く機会が増えます。大学院卒、大卒、高卒といった学歴の違いは、生涯賃金に大きな差をもたらす要因の一つです。 - 専門スキル・資格

特定の専門スキルや資格(医師免許、弁護士資格、IT関連の高度資格など)を持つ人は、そのスキルを必要とする職種で高い評価を受け、高賃金を得やすいです。 - 職務経験

長年の職務経験を通じて、仕事のスキルやノウハウを蓄積した人は、経験の浅い人よりも高い生産性を発揮するとみなされ、昇進や昇給を通じて賃金が上がっていく傾向があります。特に、管理職や専門職においては、経験が非常に重視されます。

4. 社会的・制度的要因

- 労働組合の組織率

労働組合は、労働者の賃上げや労働条件の改善を企業に求める団体です。

労働組合の組織率が高い産業や企業では、労働者の交渉力が強まり、賃金水準が比較的高くなる傾向があります。

しかし、近年、日本における労働組合の組織率は低下傾向にあり、特に非正規雇用労働者の組織率は低いままです。 - 最低賃金制度

最低賃金制度は、低賃金労働者の賃金水準の底上げを図る制度ですが、最低賃金水準自体が十分でない場合や、最低賃金が遵守されない場合、賃金格差の是正効果は限定的になります。 - 雇用形態

正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど、雇用形態によって賃金水準が大きく異なります。

一般的に、正社員の賃金水準が最も高く、非正規雇用労働者の賃金水準は低い傾向があります。特に、日本では、非正規雇用労働者に占める女性の割合が高く、男女間賃金格差の一因となっています。 - 年功序列型賃金体系

かつての日本企業では、年功序列型の賃金体系が一般的でしたが、近年、成果主義的な賃金体系を導入する企業が増えています。

年功序列型賃金体系は、勤続年数に応じて賃金が上昇するため、長期的な雇用を前提とした働き方には適していましたが、成果主義的な賃金体系は、個人の成果や能力をより重視するため、能力や成果によって賃金格差が拡大する可能性があります。 - 同一労働同一賃金原則の不徹底

同一労働同一賃金の原則は、同一価値労働を行う労働者間では、雇用形態に関わらず同一の賃金を支払うべきという考え方ですが、日本では、まだ十分に浸透しているとは言えず、非正規雇用労働者の賃金が低いまま据え置かれているケースも存在します。

5. 差別

- 性差別

男女間賃金格差の大きな要因の一つに、性差別が存在します。

女性は、出産・育児によるキャリアの中断や短時間勤務を選択せざるを得ない場合が多く、昇進機会が限られたり、非正規雇用に偏ったりする傾向があります。

また、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)により、女性の能力が正当に評価されず、男性よりも低い賃金で評価されるケースも指摘されています。 - その他の差別

年齢、出身地、人種、障がいなど、性別以外の属性による差別も、賃金格差を生み出す要因となる可能性があります。

6. 生活費の違い

- 地域間の物価水準

都市は家賃や物価が高いため、生活費が高くなります。

企業は、生活費の高い地域では、従業員が生活を維持できるよう、ある程度高い賃金を支払う必要があります。地方では、生活費が比較的低いため、賃金水準も低めに設定されることがあります。

しかし、生活費の違いだけで賃金格差の全てを説明できるわけではありません。生活費を考慮しても、地域間、業種間、男女間の賃金格差は依然として存在します。

7. グローバル化と競争

- 国際競争の激化

グローバル化の進展により、企業は国際的な競争にさらされています。

特に、製造業などでは、人件費の安い海外の企業との競争が激しく、国内の賃金水準を抑制する圧力となっています。 - 産業構造の空洞化

国際競争の激化や円高などの影響で、国内の製造業が海外に移転する動き(産業の空洞化)が進み、国内の雇用機会が減少したり、賃金水準が低いサービス業への労働移動が進んだりすることで、賃金格差が拡大する可能性があります。

このように、賃金の格差は、職種の需要、個人の能力、性別、社会制度、また地域差などが、あり自己責任だけでは説明がつかない格差がたくさんあるのです。

賃金格差へのいろいろな意見

賃金の格差についてはさまざまな意見があります。

まず、賃金の格差をよいこと、と捉える人たちの意見を見ていきましょう。

賃金格差を肯定する意見:能力主義とインセンティブ

賃金格差を肯定する意見の根拠として、まず「能力主義」の考え方があります。

「能力主義」とは、私たちの給料は、その人の能力や企業への貢献度に応じた給料が支払われるものと考えます。

能力の高い人、より正確に仕事ができる人は、より高い価値を生み出しているとみなされ、それに見合った高い賃金を得るのは当然ということになります。

また、賃金格差は「インセンティブ」として機能するという側面も指摘されます。

「インセンティブ」とは、意欲が高まるという意味ですが、ここでは高い給料をもらいたいから努力しようという意欲が湧いてきて、それが社会全体の生産性向上につながります。

もしも、能力に関わらず賃金が平等であれば、努力する意欲が減退し、社会の活力も失われてしまうので賃金格差は必要と言われます。

例えばこんなこと

- 高度な専門知識やスキルを要する仕事(医者、弁護士、エンジニアなど)は、代替が難しく、社会的な価値も高いと評価され、高賃金になる傾向があります。

- 成果主義的な賃金制度を導入している企業では、個人の業績が賃金に反映されやすく、能力や貢献度が高い人は高い賃金を得る可能性が高まります。

賃金格差を疑問視する意見:公平性と機会の不平等

逆に、賃金格差を当然としない、あるいはなくしていくべきと考える意見も多くあります。

その根拠となるのは、公平性の観点や、機会の不平等の問題です。

公平性の観点から

- 生まれつきの能力差

私たち一人一人の能力には遺伝的な要素や、育った環境による影響も大きく、個人の努力だけでは埋められない差が存在します。生まれつき有利な立場にある人が高い賃金を得るのは、本当に「当然」と言えるのか疑問が残ります。 - 仕事の価値の多様性

社会には様々な仕事があり、賃金として評価されにくい仕事の中にも、社会を支える上で不可欠な仕事(介護士、保育士、清掃員など)が存在します。賃金だけで仕事の価値を測ることはできず、全ての人に生活を保障する視点も重要です。 - 運や偶然の要素

個人の成功には、能力だけでなく、運や偶然といった要素も影響します。

タイミングや所属する組織、市場の状況など、個人の力ではコントロールできない要因によって賃金が左右されることもあります。

機会の不平等の問題

- 教育格差

経済的な理由や地域による教育環境の差によって、能力を十分に伸ばす機会が与えられない人が存在します。スタートラインから不平等な状況なでは能力を発揮することは難しいでしょう。 - 社会階層の固定化

賃金格差が拡大すると、貧困層は教育や医療などの機会からさらに遠ざかり、世代を超えて格差が固定化する可能性があります。これは社会の活力を失わせ、不安定化にもつながります。

例えばこんなこと

- 同じ仕事内容でも、正規雇用と非正規雇用で賃金に大きな差がある現状は、能力差だけで説明できるものではありません。雇用形態による差別や、弱い立場に置かれた労働者の搾取といった側面も考慮する必要があります。

- AI技術の発展により、単純労働やルーティンワークは代替されやすく、これらの仕事に就いていた人々の賃金が低下する可能性があります。これは、個人の能力不足というよりも、社会構造の変化による影響が大きいと言えます。

バランスの取れた視点:適度な格差とセーフティネット

賃金の格差を社会の原動力としてよいものとして捉えること、逆に公平性が欠けているので悪いものとして捉える見方をご紹介してきました。

その結論として、多様な産業がある世界では、人間の能力差を考慮すれば、ある程度の賃金格差は自然な現象と言えるかもしれません。

しかし、過度な格差は社会の不公平感や分断を招き、持続可能性を損なう可能性があります。

重要なのは、能力主義と公平性のバランス、そして格差を是正するためのセーフティネットを構築することです。

もし、適切な格差の範囲から外れてしまった場合でも、その格差を埋めるシステムがあれば、安心して生活することができます。

例えば、教育を受けられること、最低賃金制度の充実、生活保護制度の強化、再分配政策の実施などのセーフティーネットです。

格差を是正し、全ての人々が最低限の生活を保障されるためのセイフティーネットは、豊かな社会をつくるために必要なことではないでしょうか。

今後の社会に向けて

AIやテクノロジーの発展により、労働市場は大きく変化しており、今後はさらに賃金格差が拡大する可能性も指摘されています。

このような社会において、私たちはどのような賃金格差が「当然」なのか、そして「望ましい」社会の姿について、より深く議論し、合意形成していく必要があります。

賃金の格差の問題は非常に根深く、正解がある問いではありません。

様々な視点から考え、自分なりの答えを見つけていくことが重要です。

まとめ

賃金の格差について考えてきました。

私たちの社会は多様で、刺激に満ち、より創造的な世界を作り出していける世界です。

そんな社会ですが賃金に注目してみると、ある特定の地域や職種や性別によって賃金には開きがあります。

賃金は社会の需要や経済状態によって差が生まれるのは当然のことですが、あまりにも賃金の差に開きが出ると、不公平感が増し、社会の不安定化につながります。

多様性のある世界が豊かであることは素晴らしいですが、賃金の多様性がそのまま社会の豊かさに繋がるわけではありません。むしろ、過度な賃金格差は、不平等、社会不安、貧困の固定化など、多くの負の側面をもたらし、真の「豊かさ」を損なう可能性があります。

私たちは、賃金の多様性を「仕方のないもの」として受け入れるのではなく、その背景にある不平等や不公正な構造に目を向け、より公正で、誰もが人間らしく生きられる社会を目指していく必要があります。

賃金格差問題は、私たち一人ひとりの行動で変えていくことができます。

より良い社会の実現に向けて、共に考え、行動していきましょう。

参考文献

ティモシー・テイラー 経済学入門

第4節 経済成長と格差の関係 - 内閣府 (cao.go.jp)

貧困格差の現状を分厚い中間層の復活に向けた課題 厚生労働省(mhlw.go.jp)

図録▽極貧人口比率の長期推移(日本と主要国) (honkawa2.sakura.ne.jp)

日本人は賃金格差の原因をイマイチわかってない いかに労働規制で対処しても問題は解決されない | 野口悠紀雄「経済最前線の先を見る」 | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)