海にはカラフルな生き物がたくさん住んでいます。

赤や黄色のさかなたち、ピンクや青のイソギンチャク・・・

見ていると楽しくなり、飽きることがありません。

動かないけれど動物 クロイソカイメン

けれど、そんなきれいな生き物たちの中にも、実は地味な生き物がたくさん住んでいます。

目立たない貝を背負ったヤドカリ、岩の隙間に貼りつくホヤのなかま・・・

その中でも一番地味と思われる生き物(著者調べ)が「クロイソカイメン」です。

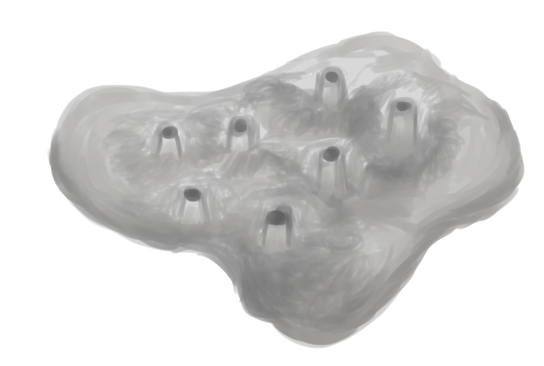

上の写真をご覧ください。

ちょっと分かりずらいですが、岩の上に灰色のプラスチックでつくられたような穴の開いた塊が見えるかと思います。

あなたが海岸でクロイソカイメンに出会ったとしても、動く様子もなく、とても生き物とは思えないかもしれません。けれど、この「クロイソカイメン」は、生物学的に動物の仲間に分類されています。

なぜ、動物に分類されているのでしょうか?

実はこの「クロイソカイメン」は、体の中に小さな「動く細胞」を持っていて、その細胞が食事や生殖などの活動をしています。私たちが見ている灰色の塊は、体の骨格で頑丈に作られています。動物としての機能は、骨格の中に大切に守られていて、外側から見えないのです。

頑丈な骨格は岩にへばりついているので、動き回ることはできませんが、海の中にいれば食べ物は流れてくるので、口を開けていれば生活できるので動き回る必要がない、というわけです。

武骨な体を持っていますが、とても繊細でちょっとでも汚染されている海水では生きていけません。

クロイソカイメンの特徴と生態

クロイソカイメンは太平洋側では相模湾から有明海まで、日本海側では石川県から南の波の穏やかな海岸でみられます。

体の色は灰色で不規則な塊となって岩の上に付着しています。

体の表面には1センチほどの大きな穴と、1ミリほどの小さな穴が無数に開いています。

小さな穴から海水を吸い込んで、水中のプランクトンやバクテリア、有機物を吸い込んで捕食します。小さな穴から入った海水は体の中を通り抜けて濾過されて、10ミリくらいの煙突のような穴から吐き出されます。

クロイソカイメンの体の中には、私たちが持っている「胃」や「肺」といった器官がありません。

栄養を取ったり、呼吸をしたり、また生殖などの活動は、カイメンの中にある数十種類の特徴を持った細胞が行います。

カイメンの持つ細胞で特徴的なのは、小さな穴と大きな穴の水路に並んでいる「襟細胞(えりさいぼう)」です。襟細胞は海水中の有機物を取り込むのが得意な細胞で海綿の食事を助けています。

プラスチックのように見えるクロイソカイメンの体の中ですが、炭酸カルシウムでつくられた先のとがった小さな骨(骨片)をもっています。この骨がクロイソカイメンの表面に網の目状に並び、魚などに簡単に食べらないように体を強化しています。

彼らは成長するにつれて、体が大きくなって形も複雑になっていきます。

また、分裂によって増殖することもできます。

クロイソカイメンの共生生活

一般的に海綿の体は穴が開いているので、そこを住みかとして様々な生き物が海綿の体に住んで共生しています。

クロイソカイメンの体内にも、さまざまな種類の細菌や藻類が共生しています。これらの共生生物は、クロイソカイメンに栄養やエネルギーを与え、クロイソカイメンは共生生物に住み場所や保護を提供することで、お互いに利益をもたらしています。

クロイソカイメンと共生している共生生物としては、以下のようなものが挙げられます。

- バクテリア

クロイソカイメンの体内には、数千種類以上のバクテリアが共生しています。これらのバクテリアはクロイソカイメンの栄養摂取や代謝を助けています。またクロイソカイメンの免疫システムをサポートしたり、環境毒物からクロイソカイメンを守ったりする役割も担っています。

生物工学会誌 第96巻 第10号 バイオミディア (sbj.or.jp) - 藻類

クロイソカイメンの体内には数十種類以上の藻類が共生しています。これらの藻類はクロイソカイメンに光合成によって得られた栄養を与えています。またクロイソカイメンの体色や形を変化させる役割も担っています。

共 生 生 物 の バ イ オ フ.ロ ン テ ィ ア (jst.go.jp) - 原生動物

クロイソカイメンの体内には数十種類以上の原生動物が共生しています。これらの原生動物は、クロイソカイメンの体表に付着して、海水中の有機物を摂取しています。また、クロイソカイメンの体表を清潔に保つ役割も担っています。

海綿-共生微生物系の化学防御機構 (jsbba.or.jp)

クロイソカイメンと共生している共生生物は、クロイソカイメンの生存や繁殖に重要な役割を果たしています。

また、クロイソカイメンが小さな微生物の隠れ家や餌場を提供することで、一つの生態系をつくっています。

サンゴほどの華やかさはありませんが、この黒い海綿も海の多様性を守る生き物なのです。

クロイソカイメンからみつかった抗がん剤

クロイソカイメンからはエリブリン(商品名ハラヴェン)と呼ばれる抗がん剤が見つかっています。エリブリンとは、クロイソカイメンから単離された天然有機化合物ハリコンドリンBの合成誘導体です。

エリブリンは、細胞分裂の際に伸長する微小管の伸長を阻害する作用を持つことで、抗がん作用を発揮します。微小管は、細胞分裂において、染色体分離や細胞質分裂の役割を担う重要な構造です。エリブリンが微小管の伸長を阻害することで、染色体分離や細胞質分裂が正常に行われなくなり、細胞がアポトーシス(プログラム細胞死)を起こすようになります。

エリブリンは、2013年に米国で、アントラサイクリン系やタキサン系の抗がん剤を含む少なくとも2種類の抗がん剤による前治療歴のある転移性乳がんの治療薬として承認されました。その後、2016年には、日本でも同適応で承認されました。

エリブリンは、従来の抗がん剤に抵抗性を持つ乳がん細胞に対しても効果を発揮することが期待されています。また、他の抗がん剤との併用療法においても、効果を示すことが期待されています。

クロイソカイメンから見つかった抗がん剤は、エリブリンの他にもいくつかの化合物が研究されています。これらの化合物はエリブリンとは異なる作用機序を有しており、新たな抗がん剤の開発につながることが期待されています。

クロイソカイメンを観察しよう!

クロイソカイメンの観察は、その独特な形状や色彩、そして生態系における役割を知る上でとても興味深い体験です。

そこで、観察に必要な道具やポイントをまとめました。

自然の中でクロイソカイメンに出会う

クロイソカイメンが自然の生息環境の中でどのように生きているのか観察してみましょう。

- 必要な道具

- 防水カメラ:生き物の生態や環境を記録できます。またその場で拡大して虫眼鏡のようにして使うこともできるので便利です。

- 食べ物や飲み物:海岸にはコンビニなどがないので熱中症対策としても用意しておくと安全です。

- ガイドブック:他にも気になる生き物が見えてくるかもしれません。生き物の名前が分かると楽しいです。

- 救急用具:海岸はつるつると転びやすいので絆創膏などあると便利です。

- 観察のポイント

- 生息場所:クロイソカイメンは、磯や岩の陰、潮の流れが穏やかな場所に生息していることが多いです。

- 観察するとき:海岸の岩場では、すべってころばないようにゆっくりと歩きましょう。

- 環境への配慮:クロイソカイメンが生息する環境を傷つけないように注意しましょう。

まとめ

クロイソカイメンの生態と私たちとのかかわりについて解説しました。

クロイソカイメンは灰色の体の表面に、穴を持つ動物です。

その体はマット状に岩にくっついて、小さな穴から海水に溶け込む有機物を食べています。

しっかりとした穴の多い体は、たくさんの小さな生き物の住む場所を提供しています。

クロイソカイメンと共生している生き物や、クロイソカイメン自身から人に役に立つ物質が見つかっています。たくさんの可能性に満ちたこの静かな生き物が、人の手で絶滅しないよう見守っていきたいですね。

クロイソカイメンを観察すれば、海中生物の多様性や美しさ、そして生態系における役割を深く理解することができます。また、観察を通して、自然に対する興味や関心を深めることができ貴重な体験になります。

あなたもぜひ海へ出かけて、クロイソカイメンを探してみませんか?

きっと、その不思議な生き物も一緒に生きている仲間と知れば、きっと楽しくなるはずです!

参考文献

磯の生き物図鑑 トンボ出版

クロイソカイメン - Wikipedia