あなたのお気に入りのカフェと言えばどこですか?

おしゃれなスターバックスでしょうか?

おいしいサイドメニューの充実しているコメダ珈琲でしょうか?

またはコスパの良いドトールコーヒーですか?

タリーズやサンマルク、星乃珈琲店、PRONTOも良いですよね

これらのカフェは、それぞれ異なる特徴を持っていますが、コヒーという飲み物とそれを楽しむ静かな空間を提供しているということについては共通しています。

つまり、「異なった企業が少しづつ違うサービスを提供している」状態です。

このような状態は、例えば清涼飲料水、シャンプー、スナック菓子などで多く見られます。

自動販売機には同じような飲み物がたくさん並んでいますし、シャンプーも香りや特徴の違いはあっても髪を洗うもの、という部分については共通しています。

ドラッグストアに行って、シャンプーを買おうとしようとして迷ったり、お菓子を買おうとしてどれを選んだらよいのか分からない・・・という経験をした方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか?

そもそもなぜ私たちは、日用品を買うときに迷ったりしなければならないのでしょうか?

そして「本当にこれほど多くの選択肢が必要なのか?」と疑問に思うのではないでしょうか?

ここではそんな似たようなサービスや商品の並んでいるわけについて徹底解説します。

この記事を読めば、必ず賢い消費者になれます。

ぜひ、ご覧ください!

独占的競争ってなんだろう?

街に出ると、同じような商品やサービスが並んでいます。

このように、たくさんの企業がほとんど同じ商品だけれど、少しだけ違うような商品を提供することで売り上げを競っている状態のことを経済学用語で「独占的競争」状態と呼んでいます。

スーパーマーケット、レストラン、衣料品店、カフェなどのあらゆるサービスを提供する企業が「独占的競争」にさらされています。

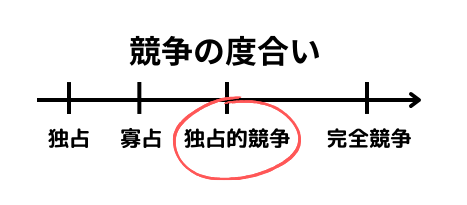

独占的競争とは企業の競争の度合いを指しています。

競争の度合いで有名なのは「独占」や「寡占」などです。

独占はその業種のライバルがいないので競争がない状態です。独占状態を続けるのは違法で、法律で規制されています

反対に完全競争とは、現実には見られない競争状態ですが、その業種すべてが、同じ商品を作っていて差がない状態です。

「独占的競争」は「完全競争」と「独占」の中間に位置している競争の度合いを表します。

「独占的競争」の中にある企業は、ライバル企業が多く存在しています。

それぞれの企業が販売している商品やサービスは、「用途としては同じもの」だけど「デザインや使い方が少しだけ異なった製品やサービス」を提供することで競争しています。

つまり「独占的競争」の中にある企業は、多くのライバル企業と自社ブランドを「差別化」した商品を生産して競い合っています。

差別化された商品

「差別化」とは具体的にはどういうことでしょうか?

例えば、お互いの商品は似ているけれど、よく見ると違った特徴を持つような商品があるとき、「差別化」された商品を扱っていると言えます。

例えば、Tシャツを考えて見ましょう。

Tシャツを売っているお店はたくさんあります。一つのお店の中にも、無地やストライプ、柄物など、まざまな色や形がそろっています。気に入ったものがなければほかの店を回るでしょう、そこでまた違ったデザインのものが見つかります。

このように、同じTシャツを扱っているけれど、そのラインナップに差があるのが「差別化」された状態です。

また、場所によっても差別化が生まれることがあります。

例えば、近所にあるガソリンスタンドはよく利用すると思いますが、隣町のスタンドまで行くことはあまりないでしょう。同じガソリンを扱っていても、お店のある場所によって利用しやすさに差がでます。

また、消費者へのサービスで差別化する企業もあります。

ガソリンスタンドによって値段やサービスに差があるのはよくありますし、割引チケットやポイントカードなどのその店舗の特別サービスをして他者との差別化を図っています。

多くのお店が同じような商品を扱っているけれど、少しづつデザインやサービスが違うこと、それが「差別化」です。企業同士が商品を「差別化」させて競争すること、このような競争のことを「独占的競争」と呼んでいます。

独占的競争の特徴

町には多くの「独占的競争」をしている企業があります。

その企業の特徴を見ていきましょう。

- 参入障壁が低い

独占的競争市場では、参入障壁が低いため、新しい企業が容易に参入することができます。

そのため、既存企業は競争を維持するために、常に新製品やサービスの開発に努めています。 - 製品の差別化

各企業は、競合他社と差別化された製品を提供しています。

この差別化は、品質、デザイン、ブランド、サービス、広告など、様々な要素によって行われます。消費者は、これらの差別化に基づいて製品を選択します。 - 多くの企業が存在する

独占的競争市場には、完全競争市場と同様に多くの企業が存在します。

そのため、企業は価格を自由に設定することができず、競争によって価格が下がる傾向があります。 - 価格支配力がある程度ある

各企業は、自社製品の価格をある程度自由に設定することができます。

これは、製品が差別化されているため、消費者は価格だけでなく、製品の他にはない特長も考えて購入を決定するためです。ただし、価格を高く設定しすぎると、消費者は競合他社の製品に流れてしまうため、価格支配力には限界があります。 - 非価格競争

価格競争だけでなく、広告、宣伝、販売促進活動など、価格競争以外の活動も活発に行われます。これは、製品の差別化を消費者に伝え、自社製品の需要を高めるためです。

このように参入障壁の低い業種には多くの企業が集まるので独占的競争になりがちです。商品に差がないので広告、宣伝に力を入れて差別化を消費者に訴える活動が多く見られます。

独占的競争のメリット

このように多くの企業が「独占的競争」をしていることは、どのようなメリットがあるのでしょうか。

私たち消費者と企業と分けてみていきましょう。

消費者にとってのメリット

- 多様な選択肢

多くの企業が差別化された製品を提供しているため、私たちは自分のニーズや好みに合った製品を選ぶことができます。例えば、レストラン業界では、和食、イタリアン、中華など、様々な種類のレストランから選ぶことができます。 - 価格競争

企業は互いに競争しているため、価格が極端に高くなることはありません。ただし、完全競争市場ほど価格競争は激しくありません。 - 品質の向上

企業は顧客を獲得するために、製品の品質やサービスを向上させようとします。

企業にとってのメリット

- ある程度の価格支配力

製品が差別化されているため、企業は完全競争市場ほど価格に縛られません。ある程度の価格支配力を持つことができます。例えば、ブランド力のある企業は、多少高くても製品を販売することができます。 - 参入障壁が比較的低い

独占市場に比べると、新規参入が比較的容易です。これにより、市場の活性化が促されます。 - イノベーションの促進

企業は競争に勝ち抜くために、新しい製品やサービスを開発しようとします。これにより、イノベーションが促進されます。

独占的競争のない社会は、お店に行っても商品がほとんど並びません。

いつも同じ服や靴、同じパンが店に並んでいるだけです。消費者は商品やサービスをほとんど選べなくなります。

私たちが豊かな生活には「独占的競争」は欠かせないものなのです。

独占的競争のデメリット

反対に、デメリットもあります。

デメリットは消費者や企業だけではなく社会全体に及びます。

消費者にとってのデメリット

- 価格が高めになる傾向

完全競争市場に比べると、企業は製品の差別化によってある程度の価格支配力を持つため、価格が高めになる傾向があります。これは、企業が広告宣伝費や製品開発費などを価格に転嫁するのが比較的簡単なためです。 - 情報収集の負担

多くの企業が様々な製品を提供しているため、消費者は自分に最適な製品を選ぶために多くの情報を集める必要があり、情報収集の負担が増加します。 - 過剰な差別化

企業が過度に製品を差別化しようとすることで、消費者が本当に必要としていない機能やデザインなどが付加され、価格が高くなることがあります。また、過剰な情報によって、消費者が製品を選ぶのが難しくなる場合もあります。

企業にとってのデメリット

- 広告宣伝費の増大

企業は自社製品を差別化し、消費者に認知してもらうために、多額の広告宣伝費をかける必要があります。特に、新規参入企業は、既存の企業に追いつくために、積極的に広告宣伝を行う必要があり、負担が大きくなります。 - 常に変化への対応が必要

消費者の好みやニーズは常に変化するため、企業は常に新しい製品やサービスを開発し、変化に対応していく必要があります。これは、企業にとって継続的な負担となります。 - 短期的な利益追求に陥りやすい

激しい競争の中で、企業は短期的な利益を追求する傾向に陥りやすく、長期的な視点での経営が難しくなる場合があります。 - 過剰設備のリスク

競争が激化すると、各企業が市場シェアを獲得するために生産設備を増強する可能性があります。しかし、需要が伸び悩んだ場合、過剰な設備が企業の負担となるリスクがあります。

社会全体のデメリット

「独占的競争」が行われることは、企業そして消費者のデメリットだけではなく、社会全体からみたデメリットもあります。

詳しく見ていきましょう。

1. 資源の浪費

企業が「独占的競争」をしていると社会全体に与えるデメリットの一つ目は「資源の浪費」です。

これは、「独占的競争」をしている企業は、ほとんど差のない似たような商品を作っています。そのため、各企業は自社製品を目立たせるため、広告宣伝や販売促進活動に多大な資源を投入します。これらの活動は、消費者に商品の情報を伝えるという側面もありますが、過剰な競争の下では、単なるイメージ戦略や消費者の購買意欲を煽るだけのものになりがちです。このような過剰な広告宣伝活動は、社会全体で見れば「資源の浪費」と言えるでしょう。

「資源の浪費」とは、例えば、同じような清涼飲料水を製造する企業が多数存在し、それぞれが異なるボトルデザインやキャッチコピーで宣伝する場合、一つ一つの生産量が少なくなるので、資源の有効活用という観点からは非効率です。

また、買う側から見ると、わずかな違いしかない商品が並んでいるばかりだと、私たちは商品を選ぶとき迷いが生じやすく、無駄な時間や労力を費やすことになります。これも一種の資源の浪費と言えます。

2. 非効率な生産性

「独占的競争」が社会に与えるデメリットの2つ目は「非効率な生産」です。

これは独占的競争をしている企業は、各企業の市場シェアが比較的小さいため、規模の経済が十分に働かず、生産効率が低下する傾向があります。つまり、大量生産によるコスト削減効果を十分に享受できないため、製品の価格が高止まりしやすくなります。

さらに、各企業は需要に応じて生産量を調整するため、生産設備が常にフル稼働しているとは限りません。このような過剰な生産能力の存在も、生産性の低下につながります。

独占的競争における非効率性の具体例

- 過剰な店舗数

同じような飲食店や小売店が近隣に多数出店している状況は、独占的競争の典型的な例です。

各店舗は限られた顧客を奪い合うため、過剰なサービスや広告宣伝を行うことになり、資源の浪費につながります。また、各店舗の売上は分散し、規模の経済が働きにくいため、価格も高止まりしやすくなります。 - 頻繁なモデルチェンジ

スマートフォンやアパレル製品など、頻繁にモデルチェンジが行われる市場も、独占的競争の例と言えます。

各企業は新製品を投入することで差別化を図ろうとしますが、短期間でのモデルチェンジは、資源の浪費や廃棄物の増加につながる可能性があります。また、消費者は常に新しい製品を追い求める必要が生じ、経済的な負担が増大する可能性があります。

独占的競争市場は、消費者に多様な選択肢を提供するというメリットがある一方で、資源の浪費や非効率な生産性といったデメリットも抱えています。これらのデメリットは、過剰な競争や差別化戦略によって引き起こされるもので、市場の効率性を阻害する要因になります。

けれど、多様な選択肢やイノベーションの促進といったメリットも存在するため、一概に悪い市場構造とは言えません。

また、これらのデメリットは、独占市場における弊害(例えば、高価格や供給量の制限など)ほど深刻ではない場合が多いです。独占的競争は、市場の活力を維持しつつ、ある程度の多様性を提供する市場形態と言えます。

多様性と効率性のトレードオフ

このように独占的競争のある社会は、商品やサービスが多様にあり選択肢が多くなるというメリットがある一方で、過剰な多様性は資源の浪費につながります。けれど、全く多様性のない社会は魅力的ではありません。

たくさんの商品が選べる多様な社会を重視すると効率が低下してしまいます。

逆に、効率を重視すると多様な社会は失われてしまいます。

一般的に「多様性」とは、様々な種類のものや人々が存在することです。生物多様性、文化的多様性、人材の多様性など、様々な分野で使われる言葉です。

また「効率性」とは、限られた資源を最大限に活用し、最大の成果を上げることです。例えば、企業であれば、少ないコストで多くの製品を生産すること、社会全体であれば、資源を無駄なく活用し、人々のニーズを満たすことを意味します。

この「多様性」と「効率性」の二つは、しばしばトレードオフの関係にあります。

トレードオフとは、一方を追求すると、もう一方が犠牲になるという関係のことです。

この相反する関係は、経済学においても重要な議論の対象となっています。

トレードオフの例

- 企業の製品ラインナップ

企業が多様なニーズに応えようとして多くの製品を生産すると、それぞれの製品の生産量が少なくなり、大量生産によるコスト削減効果が得られにくくなります。これは効率性の低下につながります。

逆に、少数の製品に絞れば、コストは削減できますが、多様なニーズに応えられなくなり、顧客満足度の低下や機会損失につながる可能性があります。 - 人材採用

多様な経験を持つ人材を採用することは、新しいアイデアや視点をもたらし、イノベーションを促進する可能性があります。

しかし、異なる文化や価値観を持つ人々が集まることで、コミュニケーションコストが増加したり、意思決定に時間がかかったりする可能性があります。これは効率性の低下につながる可能性があります。 - 社会における制度設計

社会全体で多様な価値観やライフスタイルを尊重しようとすると、個々のニーズに合わせた制度設計が必要となり、制度が複雑化し、運営コストが増加する可能性があります。これは効率性の低下につながります。

このように私たちの身の回りには「多様性」を生かしたいと思っていても「効率性」の壁に阻まれることが良く見られます。

正しい多様性のレベルは見つかっていない

もしも「多様性はこのくらいが効率が良い」といったように多様性のレベルが測れたら社会全体の改善に役立ちそうですよね?

けれど、経済学では、最適な多様性の水準を定めることは非常に難しいとされています。

なぜなら、多様性がもたらすメリットとデメリットは、状況によって異なり、定量的に評価することが難しいからです。

- 多様性のメリット

イノベーションの促進、リスク分散、顧客満足度の向上、社会の活力の向上など - 多様性のデメリット

コスト増加、複雑性の増加、調整コストの増加など

経済の多様性は、どの程度が望ましいものなのでしょうか?

長靴が1種類しかなかったり、パン屋に長蛇の列が出来たりする町は住みにくいので多様性があった方が暮らしやすいでしょう。

しかし、長靴の種類が何百種類もあるような世界が本当に望ましいものなのか、実は残念ながら経済学者ものそれはまだ良く分かっていないのです。

経済学の研究では、多様性がイノベーションや経済成長にプラスの影響を与えるという研究結果がある一方で、過剰な多様性は経済活動の効率性を低下させるという研究結果もあります。

つまり、最適な多様性の水準は、状況によって異なり、一概に結論を出すことはできないのです。

賢い消費者になるために

私たちの身の回りの多くの企業は、同じような商品を作って競争しています。

その中から私たち消費者は、自分にあったものを選ばなくてはいけません。

実はこれ、少し難しいことです。

そこでここでは、簡単に、そして確実に自分に必要な商品を選ぶための方法をいくつかご紹介します。

1. 目的を明確にする

まず、「何のためにその商品が必要なのか?」をはっきりさせましょう。

例えば、同じようなデザインのバッグでも、「通勤用」「旅行用」「普段使い用」で選ぶべきポイントは変わってきます。目的が明確になれば、必要な機能やサイズ、素材などが自然と見えてきます。

2. 比較ポイントを決める

目的が明確になったら、何を比較するべきかを考えます。例えば、

- 機能性:収納力、防水性、軽さなど

- 価格:予算に合っているか

- 素材:耐久性、質感、手入れのしやすさなど

- デザイン:好みかどうか

- ブランド:信頼性、アフターサービスなど

これらの比較ポイントをリストアップしておくと、商品を見比べやすくなります。

3. 情報収集をする

比較ポイントが決まったら、実際に情報を集めます。

- インターネット検索:商品のレビューや比較サイト、公式ウェブサイトなどをチェック

- 店舗で実物を見る:可能であれば、実際に手に取って質感や使い心地を確かめる

- 口コミを参考にする:知人やSNSなどで実際に使用している人の意見を聞く

様々な情報源から情報を集めることで、より客観的に商品を比較できます。

4. 優先順位をつける

集めた情報をもとに、比較ポイントに優先順位をつけます。「価格は多少高くても、機能性が高い方が良い」「デザインは多少妥協しても、耐久性が重要」など、自分にとって何が一番大切なのかを明確にすることで、迷いが少なくなります。

5. 最終確認をする

最後に、以下の点を再度確認しましょう。

- 本当に自分の目的に合っているか

- 比較した中で、最も優先順位の高いポイントを満たしているか

- 価格に見合った価値があるか

これらの確認をすることで、後悔のない買い物ができます。

類似商品が多い場合の選び方

特に、衣料品や食品などの似ている商品が多い場合は、以下の点も意識すると良いです。

- 差別化ポイントを探す

他の商品にはない独自の機能やデザイン、サービスなどがないかを探す - ニッチなニーズに注目する

大多数向けの機能ではなく、自分の特定のニーズに特化した商品がないかを探す

これらの方法を参考に、自分にとって最適な商品を見つけてください。

まとめ

企業の競争の形「独占的競争」について解説しました。

独占的競争は、たくさんの企業が同じような商品を少しだけ特徴を持たせて販売競争していることです。その価格は独自の特徴があるため少し高く設定してあります。

また、参入障壁が低いため、多くの企業が参加して競争が活発になり、消費者利益が高まるのが特徴です。

独占的競争にある業種は、コンビニ、スーパー、レストラン、家電量販店、ホテルなど私たちの身近にたくさんあります。それぞれが同じような商品やサービスを提供しているので差がほとんどありません。各企業はそのわずかな差を広告や宣伝に協力に押し出して「差別化」に力を入れています。

独占的競争がある社会は商品の「多様性」があり選択肢が広がるというメリットがあります。

けれど、過剰な宣伝や生産効率の低さから資源を効率に使っているとは言えません。

「多様性」と「効率性」の間にはトレードオフの関係が存在し、最適なバランスを見つけることが重要です。経済学においても、この問題は重要な議論の対象となっており、今後の研究の進展が期待されます。

欲しいモノ、必要なものを買うときに選択肢が多いことは、とても良いことです。

なにかを選ぶときには、それが欲しい理由をはっきりさせて、商品を比較して検討しましょう。

そうすれば自分に合った商品を賢く選べるだけではなく、持続可能な消費行動につなげることができます。

ぜひ、賢く選んで楽しく買い物をしてください!

参考文献

経済学入門 ティモシー・テイラー